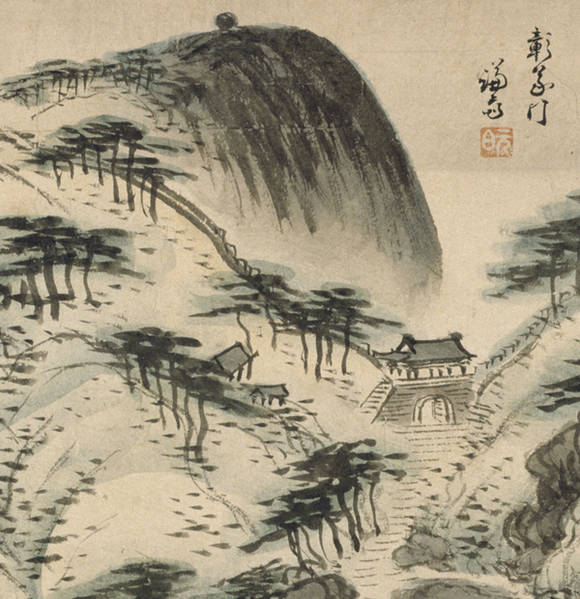

(CNB저널 = 이한성 동국대 교수) 오늘 걷는 길은 겸재의 창의문(彰義門)도 중 마지막 구간이다. 창의문도의 위쪽을 보면 인왕과 북악 사이 고갯길 안부(鞍部)에 단아한 창의문이 그려져 있다. 그 좌우로는 한양도성이 인왕과 북악의 주능선길(마루금)을 따라 펼쳐진다.

북악은 잠시 놓아두고 시선을 인왕산으로 돌리면 소나무 사이로 성벽은 이어진다. 요즈음 한양도성을 한 바퀴 도는 18.6km 한양순성길 인왕산 구간이다.

오늘 우리가 가는 인왕산길은 성벽길을 한 구비 올라 북으로 빠지는 인왕산 북릉(北綾)길이다. 창의문도에는 붓질로 시원하게 그려 내린 바위산과 그 위에 공깃돌만하게 놓여 있는 검은 바위가 있는 길이다. 이 길은 탕춘대성의 인왕산 구간에 해당한다. 이 능선길의 끝은 홍제천인데 홍지문과 수문이 있다. 개울길을 따라 하류로 내려가면 고려시대의 돌부처가 개울 어구를 지키고 있는데 서울 서북쪽 랜드마크였던 석불이다.

자 이제 출발.

자하문(紫霞門), 장의문(藏義, 莊義), 창의문(倡義門)이라고도 부르던 창의문(彰義門)이다. 한양 북쪽의 작은 문인데 왕래도 많았고 이야기도 많았던 문이다.

태조실록에는 이 문을 세운 일이 기록되어 있다. 태조 5년 (1396) 9월의 기록인데 석성(石城)으로 쌓고 간간(間間)이 토성(土城)을 쌓았다는 기록이다.

한양과 개성을 잇는 대표적 고갯길

그리고는 각문(各門)에는 월단(月團: 돌로 만든 홍예 부분)과 누합(樓閤: 누각)을 짓고 문의 이름도 지었다. 정북은 숙청문(肅淸門), 동북은 홍화문(弘化門)으로 이름짓고 속칭 동소문이라 했고, 정동은 흥인문(興仁門)으로 이름짓고 속칭 동대문이라 하고, 동남은 광희문(光熙門)이라 하고 속칭 수구문(水口門)이라 했고, 정남은 숭례문(崇禮門), 속칭 남대문이라 하고, 소북(小北)은 소덕문(昭德門), 속칭 서소문(西小門)이라 하고, 정서는 돈의문(敦義門), 서북(西北)은 창의문(彰義門)이라 하였다는 것이다.

(以石城築之, 間以土城作 各門月團樓閤。 正北曰肅淸門, 東北曰弘化門, 俗稱東小門. 正東曰興仁門, 俗稱東大門. 東南曰光熙門, 俗稱水口門. 正南曰崇禮門, 俗稱南大門. 小北曰昭德門, 俗稱西小門. 正西曰敦義門, 西北曰彰義門.)

그러니 창의문이라는 이름은 600년이 넘는 오랜 나이를 먹은 명칭이다.

차들이 다니는 길을 버리고 우측 샛길로 들어서면 창의문은 화강암 월단 위에 누합(樓閤)이 단아하게 자리잡고 있다. 임진란 때 불타 없어진 누합을 영조 때 다시 세운 모습이 겸재의 창의문도에 잘 나타나 있다. 이 그림을 보면 알 수 있듯이, 창의문 옆 인왕산 기슭을 깎아 차도를 내는 바람에 창의문은 사람이 왕래하는 주기능을 도로에 넘겨준 셈이 되었다. 신라 때도 고려 때도 서울에서 개성 쪽을 거쳐 평양 의주로 나아가려면 가장 쉽게 넘어 갈 수 있는 길이 창의문 자리 고갯길이었을 것이다. 진흥왕이 한강 유역을 점령하고 이 지역에 신주(新州)를 설치하고 북한산 비봉에 순수비를 세울 때도, 무열왕이 세검정초등학교 자리에 두 화랑의 넋을 위해서 장의사(莊義寺)를 세울 때도 사람들은 이 고갯길을 넘어 다녔을 것이다.

고려(高麗)야 더 말해 무엇하리. 개성에서 남경(서울)으로 오려면 임진강 건너 파주 땅에서 동으로 평지길을 걸어 불곡산 아래 양주, 녹양, 노원, 안암을 거쳐 오든지, 광탄, 혜음령, 벽지(벽제), 불광동, 홍제동(유진상가), 홍제천, 상명대 삼거리, 창의문 자리 고개를 거쳤을 것이다. 조선시대에도 무악재길이 뚫리기 전에는 물론 무악재길이 뚫려 의주대로(義州大路)가 된 이후에도 많은 민초들이 다니던 길이었다.

창의문 둥근 월단 한가운데 화강암에는 유럽 어느 가문의 문장(紋章)처럼 세련된 봉황(鳳凰)의 문양이 새겨져 있다. 문 안으로 들어가면 천정에도 채색 봉황이 비상하고 있다. 호사가(好事家)들은 이 지역이 풍수적으로 지네 형상이라서 닭을 새기고 그려 놓았다고 하는데 아무리 보아도 닭으로는 보이지 않는다. 봉황을 그린 혜화문(동소문)의 예를 보아도 그렇지 않을 것이다. 창의문을 가지고 풍수(風水)를 논한 것은 어제 오늘 일이 아니다.

조선 시대에 풍수 문제를 들고 나와 논쟁거리로 삼은 대표적 풍수사가 최양선이라는 사람인데 그는 창의문을 이슈화했다. 내용은 이런 것이다.

태종 13년(1413) 6월 풍수 학생(風水學生) 최양선(崔揚善)이 글을 올렸다.

“지리(地理: 호순신이 지은 지리신법이라는 풍수법)로 고찰한다면 서울의 장의동문(藏義洞門: 창의문)과 관광방(觀光坊: 북촌, 삼청동 지역) 동쪽 고갯길(숙정문 지역)은 바로 경복궁(景福宮)의 좌우 팔입니다. 청컨대, 길을 열지 말고 지맥(地脈)을 온전하게 하소서.”

임금이 그대로 따르셨으니 명하여 새 문을 성(城)의 서쪽에 열어 왕래에 편하게 하였다. 정부에서 적당한 곳을 살폈는데, 어떤 이가 말하기를 “안성군(安城君) 이숙번(李叔藩)의 집 앞에 옛길이 있으니 적당하다” 하였다. 이숙번이 말하기를 “인덕궁(仁德宮: 태종에게 양위한 정종의 거처) 앞에 작은 골이 있는데 길을 내고 문(門)을 세울 만하다”고 했다, 정부에서 그대로 따랐으니, 이숙번을 꺼려한 것이었다. 그리고 각사(各司)에 명하여 종을 시켜 장의동(藏義洞)에 소나무를 심도록 하였다.

(風水學生崔揚善上書曰: “以地理考之 國都藏義洞門與觀光坊東嶺路 乃景福宮左右臂也。 乞勿開路 以完地脈。” 從之, 命政府開新門於城西, 以便往來。 政府相之, 或言: “安城君 李叔蕃家前有舊路爲宜。” 叔蕃言: “仁德宮前有小洞, 可開路置門。” 政府從之, 憚叔蕃也。 命以各司奴, 栽松于藏義洞)“

풍수설 따라 새 문 지어 새문안이 됐으니

내용인즉, 풍수사 최양선의 주장에 따라 창의문과 숙정문을 걸어 잠구었다는 것이다. 북문인 숙정문이야 잠그면 가까운 동소문(혜화문)으로 다닐 수 있지만 창의문을 닫으면 문밖 마을 사람은 물론, 북쪽에서 홍제천을 끼고 올라 한양으로 들어오는 많은 이들은 쉽게 왕래할 방법이 없었다. 요즈음 가치관으로 보면 난센스이지만 유교가 지배하던 조선 시대에도 풍수가 지배하는 영역은 아주 넓었다. 특히 음택(陰宅: 무덤자리)에는 더욱 심해 왕릉 자리 지정에는 반드시 풍수사가 앞장섰으며 풍수가 나쁘다는 주장에 따라 천릉(遷陵)한 왕릉도 여럿 생겼다. 헌인릉 자리에 있던 세종대왕릉이 여주로 옮겨간 것도 모두 풍수사상 때문이었으니 그 시대를 알만하다.

더 말해 무엇하리. 우리 시대에도 대통령에 출마하는 이들 조상 묘 자리가 아직도 심심치 않게 입에 오르내리고 어떤 이들은 부모님 묘를 이장했다지 않은가. 암튼 그렇게 해서 세운 문이 서전문(西箭門)이다. 아마도 사직터널과 경희궁 서쪽 담 사이에 위치해 있었을 것이다. 그러나 이 서전문은 얼마 못가서 그 임무를 새로운 문에게 넘겨주게 되었다. 1422년(세종 4년) 세종은 서전문을 헐고 오늘날 강북삼성병원 앞 언덕 위에 새롭게 문을 세우니 그 이름을 옛날과 같이 돈의문이라 하였다. 사람들은 이 문을 새문(新門)이라 불렀기에 오늘날 신문로, 새문안 같은 지명이 생겨났다 한다.

창의문 위로 오르면 누합에는 편액이 여럿 걸려 있다. 그 중에는 인조반정 시절의 공신 이름들도 있다. 영조가 북쪽 교외에서 제를 지내고 돌아오다가 이곳을 지나게 되었는데 반정의 그날을 기억하도록 써 붙이라 했기에 거기에 붙어 있게 된 것이다. 그 공신 명단 앞자리를 차지한 이들은 누구였을까? 반정의 그날 인조실록에는 이곳 창의문에서 일어난 일을 기록하여 놓았다.

“장단 군사가 7백여 명이며 김류·이귀·심기원·최명길·김자점·송영망(宋英望)·신경유(申景裕) 등이 거느린 군사가 또한 6백~7백여 명이었다. 밤 3경에 창의문(彰義門)에 이르러 빗장을 부수고 들어가다가, 선전관(宣傳官)으로서 성문을 감시하는 자를 만나 전군(前軍)이 그를 참수하고 드디어 북을 울리며 진입하여 곧바로 창덕궁(昌德宮)에 이르렀다.” 이 글을 읽으며 어째 신이 나지를 않는구나. 그날 문을 지키고 있던 선전관은 무슨 죄가 있어 청천벽력 같은 벼락을 맞아 목숨을 잃고 말았는지. 요즈음에는 문화재 보호를 위해 이층 문루에는 출입을 금하고 있어 아쉽다.

이제 창의문을 뒤로 하고 인왕산으로 오른다. 창의문에서 곧바로 성벽길로 이어갈 수는 없으니 윤동주 시인의 언덕을 지나 스카이웨이 길을 잠시 걸어 오른다. 예전 무너졌던 성벽을 모두 깔끔히 수선해 놓았다. 어느 날인가는 유네스코 문화유산이 되어야 할 귀한 유산이다. 좀 아쉬운 것은 새로 만들어 놓은 석재(石材)가 너무도 매끄러운 느낌을 주니 깊은 맛이 없다. 예전 정(釘)으로 쪼던 돌맛은 없고 그라인더로 갈아놓은 표면의 매끄러움은 시간의 깊이와는 많이 동떨어져 있다. 언제나 닳고 깎여 돌맛을 다시 살려주려나.

한 고비 치고 오르면 이제 전망 초소가 나오고 갈림길 안내판이 붙어 있다.

기차바위. 이 지점에서는 주위를 둘러보자. 인왕산 정상과 치마바위, 눈앞 수려한 자태의 북악산, 그 아래로 펼쳐진 사대문안 서울 시내의 아기자기한 모습들, 저 멀리 보이는 산들. 남산, 낙산, 관악산, 청계산, 남한산, 아차산….

300년 전에 이미 ‘드론 화법’을 구사한 겸재

주능선(마루금) 성벽길을 버리고 기차바위 방향으로 나아간다. 인공의 맛이 없는 인왕산 고유의 능선길이다. 잠시 후 창의문도(彰義門圖) 상단에 공깃돌처럼 까맣게 그려져 있던 바위덩이를 만난다. 창의문도를 곰곰 살피다가 우연히 이 공깃돌 같은 바위가 눈에 띈 날 무릎을 쳤던 기억이 새롭다. 겸재는 인왕산을 눈으로 그린 게 아니라 발로 그렸다는 사실을 알 수 있었던 날이었기 때문이다. 이 바위는 산 아래에서 볼 수 있는 바위는 아니다. 겸재 시절에는 아마도 민둥산에 가까웠을 터이니 성벽 너머로 눈비비고 찾으면 마음으로 보였을지도 모르지만. 이 바위는 곁을 지나가도 반대 방향에서 보지 않으면 알 수 없는 해골 모양 바위이다. 너무도 해골 같아서 해골바위라 부르고 싶지만 남쪽 능선에 오래전부터 해골바위로 부르는 바위가 있기에 어쩔 수 없이 해골모양바위라고 불러 보았다.

겸재는 어떻게 알고 이 바위를 그렸을까? 아마도 이 북 능선을 수도 없이 다녔을 것이다.

진경산수(眞景山水)라는 말을 필자는 처음에는 우리 산천을 사진기 렌즈 같은 시선으로 그리는 실경산수(實景山水)인가 보다라고 그렇게 생각했었다. 그러다가 겸재 그림을 조금 보아 나가다 보니 아하, 이 양반의 그림은 눈으로 본 것을 부분부분 마음속에 담았다가 재배치를 하는구나, 키울 것은 키우고 죽일 것은 죽이는구나, 그런 생각이 들기 시작했다.

창의문도만 보아도 눈높이의 시점이 한 곳이 아니다. 저기 아랫마을에서 올려다 본 그림은 물론 아니다. 소나무들을 보면 그림의 상단이나 하단이나 모두 정면처럼 보인다. 이런 시점(視點)이 있을 리 없다. 창의문을 보면 문루의 지붕쯤 되는 공중에서 바라보는 시선이다. 그 시절 무슨 수로 공중을 날며 그렸겠는가, 해골모양바위와 기차바위는 또 어떨까. 성벽 길 중간쯤 오르다 드론을 타고 올라가 기차바위의 7부나 8부 고도에서 본 시선이다. 위에서 비스듬히 내려다보는 시선을 부감법(俯瞰法)이라 한다는데 드론을 타고 좌우상하로 날면서 그린 그림 같으니 드론뷰(drone view)라 해도 될 것 같다.

해골모양바위를 지나면 바로 큰 바위길이 나타난다. 기차바위(백련봉)다. 창의문도에서는 이 바위의 옆면이 먹선(墨線)으로 그려져 있어 묵직한 중량감을 드러내고 있다. 훗날 이것이 발전하여 걸작 인왕제색도가 탄생했나 보다.

바위의 우측 절벽 아래는 안평대군이 꿈꾸던 무릉계곡 곧 무계동(武溪洞)이다.

숙종에게 장희빈만 있었나?

아니다, 나라 지키려는 탕춘대성 있었다

흰 바위 절벽 길에는 좌우로 안전줄을 매어놓아 칙칙폭폭 기차놀이라도 하고 싶다. 기차바위란 이름은 이런 동심에서 나왔나 보다. 기차바위를 지나면 능선길은 흙길로 이어진다. 3, 40년생 쯤 되는 구불구불 소나무가 길을 인도한다. 봄철에는 산철쭉이 여기저기 자생하는데 타오르는 듯한 산철쭉은 서울 근교에는 흔치 않다. 이렇게 30여분 능선길을 즐기다보면 어느새 국가 시설물 건물을 만나고 나무데크 길이 고도를 낮춘다. 몇 년 전만 해도 이런 데크가 없어 가파른 골짜기를 내려왔던 힘들었던 기억이 새롭다. 이제 기차바위능선을 4, 50분 걸었을까, 무너져 내린 옛 석성(石城)을 만난다. 서성(西城) 또는 탕춘대성(蕩春臺城)이라고 부르는 옛 성이다.

탕춘대성은 북한산 향로봉 남측에서 시작하여 홍제천을 수문으로 건너고 인왕산으로 이어져 한양도성과 연결하려던 성이었다. 왜 이런 일을 했을까? 장희빈의 남편이자 민비의 남편이기도 했던 숙종은, 우리들 인식에는 여자와의 스캔들이나 벌이는 그렇고 그런 인물로 비치지만 상당한 결단력에 정치력도 있었던 인물이었다. 임진, 병자 양난(兩亂)을 겪은 숙종은 유사시에 서울을 지키겠다는 신념을 가지고 즉위년부터 37년이 될 때까지 논의만 하던 북한산성 건설을 완료한다. 그러다 보니 북한산성과 서울도성을 잇는 방어선이 필요했다.

동쪽으로는 북한산 보현봉에서 내려오는 산줄기인 형제봉과 북악터널 위 보토현을 자연방위선으로 삼고, 서쪽은 향로봉에서 인왕산으로 이어지는 서성(西城)을 쌓아 방어선을 구축하려 했던 것이다.

숙종 36년(1710) 10월 판부사(判府事) 이유(李濡)가 올린 차자(箚子)를 보자.

“옛날 우리 효종대왕(孝宗大王)께서는 도성(都城)이 완고(完固)하지 못하여, 변란(變亂)이 있으면 반드시 먼저 무너질 것을 깊이 염려하시고, 일찍이 북한산성(北漢山城)을 수축(修築)하여 험조(險阻)에 의거하여, 근본을 굳게 하고 나라를 보전하며 백성을 보호하는 계책을 삼았습니다. 지금 만약 북한(北漢)에 성을 쌓아 내성(內城)을 만들어 종묘와 사직단을 옮기고, 또 조지서(造紙署)의 동구(洞口)를 막아 강창(江倉)을 옮겨 설치하면, 공사(公私)의 축적(蓄積)을 모두 옮겨 들여올 수 있습니다.”(昔我孝宗大王, 深以都城不能完固, 有亂則必至先潰爲慮, 嘗欲修築北漢城, 以爲據險阻固根本, 保國保民之計。 今若築北漢, 作爲內城, 移安宗社, 又塞造紙署洞口, 移置江倉, 公私蓄積, 擧皆移入)

여인들의 정성이 갈아붙여진 ‘부암동’의 유래

조지서가 세검정 위쪽에 있었기에 그곳으로 가는 골자기 입구(洞口)에 성을 쌓고 한강가에 있는 곡식 창고를 옮겨 종사(宗社: 종묘와 사직)를 지키자는 계획이었다. 그 계획은 북한산성, 탕춘대성, 평창(平倉)으로 실현되었다. 평창동이란 지명은 여기에서 나온 것이다.

길이 가파르게 떨어질 즈음 안전한 나무데크를 만나고 눈 아래로는 홍제천(弘濟川)과 홍지문(弘智門), 그리고 오간수문(五間水門)이 보인다. 탕춘대성을 쌓으면서 지은 문이다. 옛 지도에는 홍지문보다 한북문(漢北門)이란 표현이 많다.

수선전도에도 그렇고, 리움 소재 한양도성도에도 그렇다. 홍제천은 이제 자연을 많이 회복하고 있다. 조지서동(造紙署洞)이라 하던 이곳은 우리들 어려서는 이름이 자문밖이었는데 능금(林檎)나무가 숲을 이루었었다. 그때는 서울 사람들이 창의문 넘어 가족놀이 나오던 청정 동천(洞天)이었다. 종이 만들던 조지서(造紙署)가 있던 곳이라 그때까지 아직 남아 있던 종이 공장이 있었고 광목을 바래던(햇볕에 표백하던) 이들도 많았다.

한북문과 오간수문을 지나 홍제천을 따라 내려간다. 옛 서울의 명물 보도각백불(普渡閣白佛)을 만나러 가는 길이다. 잠시 후 개울 건너 옥천암(玉泉庵) 개울가에 하얀 호분(胡粉)으로 단장한 마애관음상(磨崖觀音像)을 만난다. 보물 1820호로 지정되었다 한다. 젊은 부부가 간절히 기도를 올리고 있다. 무슨 바람을 여쭙고 있는 것일까? 아마도 ‘떡두꺼비 같은 아들 하나 주십사’ 말씀드리고 있는 것이겠지. 창의문 밖 부암동(付巖洞)이란 지명을 낳은 부침바위(附岩, 付岩)가 있듯이 바위에 작은 돌을 갈아 붙여지면 소원이 이루어진다는 믿음이 전해지는 바위가 있다. 특히 아들 낳는 데는 특효라 했다. 이곳 백불 바위도 뒤로 돌아가면 돌을 갈아 붙인 흔적이 여럿 있으니 아들 낳기 바라는 이들이 많이도 다녔나 보다.

엘리자베스가 일본 화법으로 그린 ‘보도각 백불’

앞에서도 고려의 길을 이야기했듯이, 개경에서 남경(서울) 오는 두 개의 메인 루트가 바로 혜음령 넘어 오다 홍제천 따라 오르는 서쪽 이 길과, 양주, 노원, 안암 지나오는 동쪽 길이 있었다. 안암동 보타사에는 이곳 관세음보살과 짝을 이루는 보물 1828호 또 하나 마애관음상이 있다. 개경에서 남경으로 오는 길목은 동서로 마애관세음이 길맞이를 했던 것이다. 리움 소장의 한양도성도에는 백불의 위치가 탕춘대성 안쪽에 그려져 있다. 옛 분이 살짝 한 실수에 미소가 지어진다.

특히 이곳 보도각 백불은 1800년대 말부터 서울을 방문하는 외국인들에게는 가봐야 할 인상적인 곳이었던 모양이다. 100년이 넘는 옛 사진이 10여 장이나 전해지니 반가운 일이다. 그 중에는 스코틀랜드에서 온 엘리자베스 키스(Elizabeth Keith)의 판화가 일품이다. 인상파 미술가들에게 지대한 영향을 끼친 일본 목판화 우키요에(浮世繪) 제작법으로 제작한 멋진 작품이다.

청나라 심양에서 고향을 그리며 쓴 청음 김상헌 선생의 근가십영(近家十詠)의 마지막 시가 佛岩(불암은 이곳 석불)이다. 선생이 애타게 그리워하던 불암. 그 시 한 조각 읽으며 창의문 길을 마무리하련다.

불암의 시내와 돌, 칭송이 제일이지

佛巖川石稱第一

시냇물은 유리 같고 돌은 매끄럽다네

川似琉璃石潤滑

나의 집은 가까워서 자주 왕래 하였는데

吾家住近往來熟

어느 날에 돌아갈고? 옛 자취 찾으러

何日歸歟尋舊跡

교통편: 지하철 3호선 경복궁역 4번 출구.

걷기 코스: 경복궁역 ~ 영추문 ~ 쌍홍문터 ~ 무궁화 동산(김상헌 집터) ~ 경복고 ~ 경기상고 ~ 백운동천 ~ 자하동 ~ 창의문 ~ 한양도성 ~ 해골바위 ~ 기차바위 ~ 홍지문 ~ 옥천암/보도각 백불.

<이야기 길에의 초대>: 2016년 CNB미디어에서 ‘이야기가 있는 길’ 시리즈 제1권(사진)을 펴낸 바 있는 이한성 교수의 이야기길 답사에 독자 여러분을 초대합니다. 매달 마지막 토요일에 3~4시간 이 교수가 그 동안 연재했던 이야기 길을 함께 걷습니다. 회비는 없으며 걷는 속도는 다소 느리게 진행합니다. 참여하실 분은 문자로 신청하시면 됩니다. 간사 연락처 010-9008-1908.

(정리 = 최영태 기자)