(CNB저널 = 이한성 동국대 교수) 혜화문의 본래 모습은 어떤 것이었을까? 다행히 겸재의 그림에는 영조 20년(1744년) 어영청이 문루를 재건하기 이전 모습이 그려져 있다. 그러면 문루가 남아 있던 혜화문의 모습은 만나볼 수 없는 것일까? 일찍이 우리나라에 와서 선교 활동을 펼치던 독일 성 베네딕도 수도회의 본부 수도원장인 노베르트 베버(Norbert Weber) 신부의 자료 속에 생생한 혜화문의 모습이 남아 있다.

우선 겸재의 그림 속에 살아 있는 혜화문 주변의 모습을 살펴보자.

앞서 창의문 소개 때 설명 드렸듯 한양 천도 후 도성을 쌓으면서 한양에는 사대문(四大門)과 사소문(四小門)을 내었다. 동양의 방위 개념은 기본적으로 동서남북(東西南北) 사방(四方)과 거기에 중앙(中央)을 넣어 오방(五方)으로 나누었다. 거기에 추가로 중간 중간에 간방(間方)을 둠으로써 팔방(八方)의 방위 개념을 확립하였다.

또한 12지지(十二地支)를 살려 12방(十二方)의 개념을 만들어 시간과 방위, 길흉을 예측하는 도구로 사용하였다. 더 나아가서 10천간(十天干)과 역(易)에서 가져온 4개의 괘(卦 : 건곤간손 乾坤艮巽)를 포함시켜, 24방위(二十四方)의 개념을 확립함으로써 길흉화복의 방위와 풍수학(風水學)을 발전시킬 수 있었다.

이는 전국시대(戰國時代) 제(齊)나라 임치(臨淄)에 있던 국립대학 직하학궁(稷下學宮)의 학문적 풍토에서 연구된 음양학(陰陽學)의 선구자 추연(鄒衍)의 업적인데, 시대를 뛰어넘어 우리의 생활을 지배하였으며 지금도 현재진행형이다.

대문 이름에 동원된 동양 철학의 개념들

통행객 없어도 ‘개념 살리느라’ 북대문 만들어

혜화문은 겸재의 그림 화제(畵題)에 쓰여 있듯이 동소문(東小門)이다. 이 동소문의 북쪽 방향에는 북문(北門)인 숙정문(肅靖門, 또는 肅淸門)이 있다. 처음 이름은 소지문(昭智門)이었다. 동양의 방위 개념 오방(五方)은 음양오행(陰陽五行)과 연결되어 목화토금수(木火土金水)의 성질로 짝을 맞춘다. 지금 우리가 쓰는 요일(曜日)도 이 목화토금수에다 해(日)와 달(月)을 더 넣어 일월화수목금토(日月火水木金土)가 된 것이다. 태양계 행성(行星)의 이름도 수성(水星), 금성(金星), 목성(木星)… 이렇게 이름 붙여진 것을 보면 오방(五方)과 오행(五行)이 얼마나 우리 생활에 깊이 들어와 있는가 새삼 놀라게 된다.

어디 그것뿐이겠나? 이 오방과 오행은 유학(儒學)의 오상(五常)과도 결합했는데 이른바 오상이란 인의예지신(仁義禮智信)이다. 한양의 대문 이름은 이 오상(五常)의 다섯 방위에 맞추어 지어졌다. 동대문인 흥인지문(興仁之門)은 仁, 남대문인 숭례문(崇禮門)은 禮, 서대문인 돈의문(敦義門)은 義, 북대문인 소지문(昭智門)은 智, 중앙의 보신각(普信閣)은 信. 이렇게 한양의 사대문은 오방, 오행, 오상의 개념으로 이름 붙여졌다.

애당초 북대문인 소지문(그 뒤 바뀐 이름은 숙정문, 숙청문)은 연결된 길이 없는 산속 문이었으므로 사람 통행은 거의 없었다. 북쪽 왕래객은 창의문으로 다녔고, 북동쪽 왕래객은 동소문(혜화문)으로 다녔다. 사실상 동소문은 이름은 소문이었지만 북대문을 대신한 큰 문이었다.

그러면 혜화문이 있는데 무엇 때문에 북대문을 만든 것일까? 유학을 숭상한 조선으로서는 오행(五行)과 오상(五常) 깨는 일은 생각할 수도 없는 일이었기에 통행의 필요성이 없는 북대문을 만든 것이었다.

이렇듯 혜화문은 한양의 동북쪽 통로를 담당하던 큰 문이었다. 한양 북쪽 길은 창의문, 동쪽 길은 동대문(흥인지문)이 맡고 있었기에 주로 적유현(狄踰峴: 되넘이 고개, 지금의 미아리고개)을 넘어오는 이들이 왕래하던 통로였다.

미아리고개의 옛 이름은 ‘중국 오랑캐 고개’

남북교류 확대되면 ‘다락원’ 되살아날까

우리의 가슴을 저미는 슬픈 노래 ‘한 많은 미아리고개’의 옛 이름은 오랑캐가 넘어오던 ‘되놈이 고개’였던 것이다. 동소문을 벗어나 의정부 지나 철원평야 거쳐 함경도로 가는 영흥대로 길이기도 했다. 함경지방 너머 여진족의 사신이 드나들었다는 이야기도 전해진다. 이들은 아마도 동대문을 주로 이용했을 것 같은데 때로는 미아리고개를 넘어 동소문을 지나다니기도 했던 모양이다.

조선 시대에는 지금의 1호선 도봉산역 위쪽 마을에 다락원(樓院)이 있었는데 바로 관북 지방이나 강원 북부, 경기 동북부 물산이 모이는 큰 시장이 있었다. 동태나 북어 같은 물산은 이 시장에 모여 한양의 물가를 좌지우지했다 하니 큰 시장이었던 것 같다. 남북이 분단되면서 북쪽 길이 막혔기에 다락원 시장은 역사의 뒤편으로 사라졌다. 한때는 이런 물산들이 이곳 동소문으로 드나들었는데 때로는 문으로 이르는 길 보호를 위해 백자동(柏子洞) 아랫고개(낙산에서 동숭동으로 넘는 길)로 넘어 다니게 통제하기도 했다.

이런 동소문의 처음 이름은 홍화문(弘化門)이었는데 어느 날 자신의 이름을 빼앗기고 말았다. 그 내력은 이런 것이다. 성종은 즉위 14년(1483년) 창경궁을 고쳐 지으면서 그 동문을 홍화문(弘化門)이라고 이름 지었다. 엄연히 한양도성의 동소문이 홍화문인데 가까운 곳 대궐 동문 이름이 홍화문이 되었으니 어찌 그 이름을 지킬 수 있었을까? 드디어 1511년(중종 6년) 자신의 이름을 빼앗기고 혜화문(惠化門)이 되고 말았다.

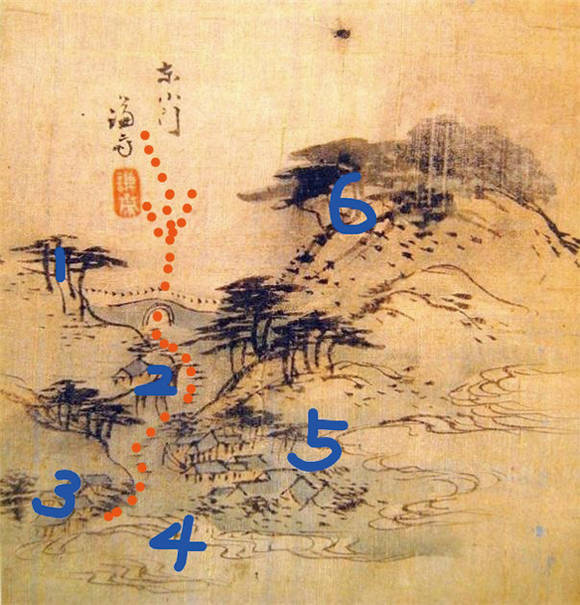

겸재 정선의 동소문도(東小門圖)를 곰곰 들여다본다. 문루는 이미 설명한 대로 임진왜란 때 소실되어 홍예만 남아 있는데 상당히 높은 고갯마루에 세워져 있고 그곳으로 오르는 층계가 구불구불 보인다. 현재의 길 높이에서 보면 20~30m 정도 고갯마루를 깎아내고 길을 낸 것 같다.

70년대 추억의 석굴암 막걸리집 있던 곳

현재 새로 세운 혜화문은 이 그림 좌측 언덕에 해당한다(번호 1). 필자는 젊은 날 8번 시내버스를 타고 이 길을 다녔었다. 그때는 이름만 동소문동, 혜화동이었을 뿐 문의 흔적은 없었다. 필자가 동소문도에 표시한 번호 2에 해당하는 곳은 깎아낸 절벽에 높게 축대를 쌓았던 곳인데 그 축대에는 두 개의 방공호 굴이 남아 있었다. 아마도 한국전쟁 당시 파낸 굴이었을 것 같은데 그 굴을 꾸며 막걸리를 파는 요즈음 말로 낭만주점이 운영되었다. 근처 대학생들이 참 많이도 드나들었다. 이름도 폼을 낸 석굴암과 알타미라였던가. 70년대 서울에 살던 젊은이들이라면 한 번쯤은 가 보았을 곳이다.

곡식이 귀하던 시절이라 술도 잘해야 밀가루로 만든 막걸리였고, 그도 아니면 주정(酒精)의 재료를 아세틸렌에서 화학적으로 합성한 것이라서 우리는 ‘카바이트 술’이라고 불렀다. 카바이트에 물을 부으면 발생하는 가스가 아세틸렌이라서 이 가스로 불을 밝히던 시절이니 그렇게 불렀던 모양이다. 돌아보면 낭만과 그리움이고 어찌 보면 힘든 일상이기도 했다. 그렇지만 언제나 희망은 있었으니 요즈음 젊은이들보다는 좋았던 시절이었던 것 같다.

그림 조금 아래쪽 번호 3 위치에는 마을이 시작되고 있다. 반촌(泮村)이 시작되는 숭교방(崇敎坊) 지역일 것이다. 그 아래쪽 번호 4 위치는 아마도 지금의 혜화동 로터리쯤 아닐까? 개울처럼 보이는 물줄기 두 개가 보인다. 흥덕동천(興德洞川)과 반수(泮水)를 이렇게 표현한 것은 아닐까 추측해 본다.

성(城)의 옛말인 잣-재가 일으킨 오해들

번호 5 지역은 바로 지금의 혜화동성당, 동성고등학교, 가톨릭대학이 있는 지역이다. 수선전도(首善全圖)나 도성삼군문분계지도(都城三軍門分界之圖) 등 옛 지도에는 백자동(柏子洞, 栢子洞) 또는 백동(柏洞)으로 그려져 있다. 창의문도에서 이미 설명했듯이 옛 자전(字典, 옥편)에는 城이란 글자를 “잣 성, 자 성, 재 성”이라 훈음(訓音)을 달고 있다. 城의 옛 이름이 자(잣, 재)였던 것이다. 따라서 ‘잣 城’은 요즈음 식으로 표현 하면 ‘성 城’인 셈이다.

이것을 지도나 글로 표현하다 보니 오해가 있어 잣(城)을 착각하여 栢, 柏(잣 백)으로 쓰거나 심하면 작(鵲)으로 쓰기도 했다. 어떤 이들은 혜화문 아래 백자동(柏子洞)을 설명하면서 예전에 잣나무가 많았던 동네라 하는데 이는 맞지 않는 말이다. 백자동은 그저 ‘성마을’이란 말이다.

겸재의 그림에는 기와집이 평화로운 성 아랫마을이 그려져 있다. 그러던 이 지역은 1900년대에 접어들면서 독일의 성 베네딕도 수도회가 구입하여 백동수도원(柏洞修道院)을 건립하게 된다. 이 백동수도원은 일제 침탈이 거세지자 조선인들의 교육을 위하여 숭신(사범)학교와 승공(기술)학교를 세워 조선인 교육에 힘쓰게 된다. 선생님들을 키우고, 목공 등의 기술을 가르쳐 자립할 수 있는 조선들을 키워내려 한 것이었다. 그러나 일제의 강압으로 결국에는 학교가 폐쇄되고 말았다고 한다. 이 베네딕도 수도회와 관련해서 우리에게는 잊지 못할 몇 가지 일들이 있다.

첫째는 이 수도회의 총 수도원장 노베르트 베버(Norbert Weber) 신부 이야기이다. 베버 수도원장은 1911년과 1925년 두 번 조선을 방문하여 조선을 사랑하게 된 분이다. 그는 1911년 2월부터 6월까지 조선의 구석구석을 다니면서 조선의 유적, 풍물, 삶을 관찰하고 그 기록과 사진을 남겼다. 그 내용을 1915년 ‘Im Lande der Morgenstille(고요한 아침의 나라)’라는 책으로 발행하였고 1923년에는 수정판도 발행하였다. 많은 소중한 사진 자료들이 있는데 동소문 사진도 문안과 문밖 두 장의 사진이 남아있다.

겸재의 그림과 비교하면 성문으로 오르는 층계는 이미 자취가 없다. 오르는 길은 좁아지고 길옆으로는 집들이 길을 점했다. 인력거도 보이고, 수레도 보이고 장옷으로 얼굴을 가린 양반댁 여인, 마을의 아낙들도 보인다. 서울 인구가 이미 20만을 넘어섰던 시기였으니 겸재가 그림을 그린 영조 시대에 비하면 인구가 많이 증가하여 사대문 안은 집 지을 땅이 부족해지기 시작했음을 짐작할 수 있다. 성문 밖 사진에도 성벽에 기대 지은 점방이 보인다. 이 문을 드나드는 이들이 이용하던 점방(店房)이었을 것이다. 요즈음으로 본다면 편의점인 셈이다.

잠시 한눈을 팔면, 이곳 동소문께에서 살던 초정 박제가(朴齊家)는 비오는 날 혜화문 안팎 풍정을 몇 수의 칠언절구로 기록했다. 장경교(長慶橋) 절구라는 시(詩)의 한 부분을 읽어 본다.

그의 설명에 따르면 “장경교는 경모궁(사도세자 사당) 앞 대략 30m 되는 곳이다. 지금 상감(정조) 원년에 그 이름을 내렸다(橋在景慕宮前可百笏 今上元年賜今名)”하면서 시를 읊는다.

桃溪一帶隱河身 복사꽃 시냇물 한 줄기 큰물에 몸 감추고

蔞菜河豚小市春 쑥과 복어 작은 장에 나오는 봄

惠化門外車馬少 혜화문 밖에는 거마(車馬)도 드문데

雨中時見賣花人 빗속에도 때때로 꽃 파는 아가씨

그 시절 도성문 밖에는 난장(亂場)이 서는데 혜화문 밖에도 작은 장(場)이 섰던 모양이다. 쑥도 나오고 복어도 선을 보이는 봄날, 봄비가 내리니 사람도 드물다. 그 속에 꽃 파는 아가씨가 보인다. 초정의 마음에도 봄이 왔을 것이다. 평성(平聲)의 진(眞) 자(字)로 운(韻)을 맞추다 보니 매화낭(賣花娘)이나 매화녀(賣花女)라 쓰지 않은 것 같다.

베버가 가져갔던 겸재의 화첩,

독일 수도원의 의지로 한국에 영구 임대

한편 베버(Weber) 신부는 1925년에도 또 한 번 조선을 방문하는데 이때는 촬영기사를 대동하고 왔다. 금강산을 비롯하여 여러 풍정을 이번에도 일반사진과 활동사진으로 기록한다. 이때의 기록은 1927년 ‘In der Diamantenbergen(금강산에서)’라는 제목으로 출간되었으며, 활동사진은 영화로 만들어져 독일에서 기록영화로 상영되었다 한다. 이 필름은 지금도 온전히 남아 있어 우리가 잃어버린 소중한 삶의 모습을 만날 수 있게 해 준다.

그런데 여기에서 더 중요한 것이 있다. 베버 신부가 수집해 간 것은 사진만이 아니었다. 1974년 독일에 유학 중이던 유준영 전 이화여대 교수는 베버 신부의 ‘금강산에서’를 읽다가 깜짝 놀랐다고 한다. 그 책에는 겸재의 그림이 여러 장 실려 있었던 것이다. 그는 두근거리는 마음으로 그 그림의 원본이 있다는 쌍트 오틸리엔 수도원을 찾아갔고 거기에서 온전히 보관되어 있던 겸재 정선의 화첩(畵帖)을 만나게 된다. 얼마나 가슴 뛰는 순간이었을까? 이렇게 알려진 겸재 화첩 속 21점의 그림은 뉴욕 크리스티 경매사의 권유도 물리친 오틸리엔 수도원 측의 의지와 우리 왜관 수도원 선지훈 신부의 노력에 의해 영구 임대 형식으로 고향 한국으로 돌아왔다.

연전 이 화첩을 전시회장에서 만난 이들은 모두 깊은 감동에 젖었던 추억을 가지고 있을 것이다. 베버 신부님 감사합니다. 수도원 모든 분 땡큐!

기대어 산 주민들 덕에 잘 보전된 성벽

혜화동 로터리를 지날 때면 언제나 여러 가지 일들을 돌아보게 된다. 김수환 추기경께서 마지막을 정리한 곳도 여기였고, 자랑스럽지는 않지만 5.16 군사정변 당시 장면 총리가 36시간을 피신했던 곳도 이곳에 있던 깔멜수녀원이었다 하니 겸재의 동소문도에는 그 뒤로 많은 이야기가 얹히게 된 셈이다.

이제 낙산으로 오르기 전 다시 혜화문으로 돌아가서 가톨릭대학교가 된 백동수도원을 바라본다. 이승구 화백은 백동수도원의 1911년 모습을 펜화로 복원하였다. 지금의 모습과 비교하면 격세지감을 떨칠 수 없다. 이제라도 이곳에 터널을 만들어 찻길을 터널 안으로 내고 혜화문을 제 자리로 옮길 수는 없는 것일까? 겸재의 동소문도, 베버 신부의 기록 사진, 이승구 화백의 펜화에서의 모습처럼 제 자리로 돌아갈 수 있었으면 좋겠다는 바람을 가지고 낙산 성벽 길을 오른다. 계획하지 않게 순성길(巡城)을 가는 셈이다.

애써 길렀던 소나무들은 다 어디 가고…

10여 년 전 처음 순성길에 올랐을 때는 이곳에 서민들의 집들이 다닥다닥 성벽에 기대어 있어서 길이라곤 없었다. 저기 삼선교 아랫동네 삼군부 총무당(三軍府 總武堂)을 거쳐 낙산에 올랐던 기억이 새롭다. 이제는 길을 잘 내어 편리하다. 더구나 집들이 기대어 오랜 기간 있다 보니 성벽이 온전히 보전되어 어느 구간보다도 상태가 좋다. 성벽에는 그 틈새에 식물들이 생명을 틔우고 있다. 모두 저렇게들 열심히 살고 있구나….

이윽고 낙산(駱山)에 오른다. 옛 이름은 타락산(駝酪山)이다. 공원을 잘 가꾸어 놓았는데 숲이 무성하다. 그런데 곰곰 살펴보면 수종(樹種)이 이상하다. 그 많던 소나무는 거의 없고 활엽수로 식목되어 있다. 1751년(영조 27년) 백성이 편히 살도록 한양도성 관리 항목이라 할 수 있는 어제수성윤음(御製守城綸音)을 제정했는데 그 내용은 금송(禁松: 소나무 보호 정책), 준천(濬川: 하천 준설 등 관리), 수성(守成: 도성 관리)이었다. 다시 한 번 겸재의 동소문도를 보면 성문 양쪽 기슭에 소나무들이 우거져 있다. 이 소나무들은 절로 자란 것이 아니다. 조선은 줄곧 소나무를 심고 키웠다. 한 예로 일성록(日省錄) 정조 21년(1794년) 4월 어느 날 기록을 보자.

유원명이 서계를 올렸는데:

신이 삼가 성상의 전교를 받들어 흥인문(興仁門)의 성 북쪽에서부터 숙정문(肅靜門)에 이르기까지 소나무를 심은 여러 곳을 일일이 살펴보았습니다. 타락산(駞駱山)에 심은 소나무의 경우 하백동(下栢洞: 혜화문 남쪽)의 뒷산에는 잘 이식되어 거의 다 뿌리를 내렸지만 상백동(上栢洞: 혜화문 북쪽) 뒷산의 경우 태반은 소나무를 심지 않아 비어 있는 땅이 많았습니다. 이는 패장(牌將)이 각각 직무를 분담하였는데 그 근면과 태만의 차이가 있었기 때문입니다.

율목동(栗木洞)ㆍ박동(朴洞)ㆍ송동(宋洞)의 뒷산(두산빌라 북쪽부터 송시열 집터 쯤 될 듯) 등에는 간혹 산등성이와 산허리에 벌거숭이가 된 곳이 많은데, 올봄 소나무를 옮겨 심을 때에 역군(役軍)들이 힘든 일을 하기가 싫어서 옮겨 심어야 할 소나무를 산골짜기 깊숙한 곳에다 던져두고 애초부터 심지 않았기 때문입니다. 이 또한 패장이 살펴 신칙하지 못한 탓입니다.

이어 응봉(鷹峯)의 벼랑을 따라 위아래를 곳곳마다 살펴보았습니다. 봉우리가 세 줄기로 나뉘는데 하나는 금원(禁苑: 창덕궁 후원)의 주맥(主脈)으로 지난 가을에 성심껏 심었는데도 뿌리를 내리지 못하여 모두 절로 말라 버렸습니다. 지금으로서는 다시 살아날 수가 없어 보입니다.

(遠鳴書啓以爲: 臣敬奉聖敎自興仁門 城北北至于肅靜門 植松諸處一一看審駞駱山 植松則下栢洞後山善爲移植幾皆着根而上栢洞後山太半不種地多空曠此則牌將各有分掌勤慢不無異同栗木洞 朴洞 宋洞 後山等處山脊山腰間多童濯而今春移種之際役軍輩厭避其勞所移之松投置巖谷幽深處初不培植此亦牌將之不能察飭也仍往鷹峯緣崕上下隨處遍察則峯分三麓其一卽禁苑主脈昨秋所種非不勤實而不得着根盡爲自枯卽今所見不可復蘇).

이렇듯 소나무를 심고 키우는 것이 주요 정책이었다. 그런데 재미있는 것이 겸재의 그림을 보면 혜화문 북쪽은 소나무가 별로 없고, 남쪽은 소나무가 무성하다. 일성록의 기록에 상백동은 태반은 비어 있고, 하백동은 소나무들이 거의 다 뿌리를 내렸다는 기록과 어쩌면 이리도 흐름을 같이 하는 것일까?

이제 타락산 정상을 잠시 지나 성벽길로 접어들면 좌룡정(左龍亭)이란 각자가 성돌에 큰 글씨로 쓰여 있다. 좌청룡(左靑龍)에 세운 정자라는 뜻일 게다.

동양 사상에서는 임금은 항상 북쪽을 등 뒤로 하고 남쪽을 바라보는 것(남면: 南面)이 원칙이었다. 그러다 보니 왼쪽은 동(東)쪽이 되어 좌청룡(左靑龍), 오른 쪽은 서쪽이 되어 우백호(右白虎), 앞쪽은 남쪽이 되어 남주작(南朱雀), 뒤쪽은 북쪽이 되어 북현무(北玄武)라는 개념이 생겼다. 이 정자 이름도 이런 원칙으로 정한 것이다. 아쉽게도 이제는 좌룡정은 없다.

<이야기 길에의 초대>: 2016년 CNB미디어에서 ‘이야기가 있는 길’ 시리즈 제1권(사진)을 펴낸 바 있는 이한성 교수의 이야기길 답사에 독자 여러분을 초대합니다. 매달 마지막 토요일에 3~4시간 이 교수가 그 동안 연재했던 이야기 길을 함께 걷습니다. 회비는 없으며 걷는 속도는 다소 느리게 진행합니다. 참여하실 분은 문자로 신청하시면 됩니다. 간사 연락처 010-2730-7785.