(CNB저널 = 이문정(미술평론가, 연구소 리포에틱 대표)) ‘A.I. 632(애프터 인터넷 632)’(2019.5.23.~ 2019.6.16)는 작가들이 워크숍에서 참여자들과 함께 작품을 만들고 전시장을 채워가는 방식으로 진행된다. 준비단계를 포함한 워크숍의 전체 과정과 내용, 결과 역시 공유된다. 미술관을 방문하는 관객들은 조금씩 변화하는 전시장을 통해 과정을 경험하게 된다. 작가(작품)와 관객의 상호작용, 변화하는 과정을 제시하는 작품들은 이제는 익숙한 미술의 형식이다. 그런데 ‘A.I. 632’는 여기에서 한발 더 나아간다. ‘과학기술을 이용하여 예측 가능함을 벗어나는 방향으로 워크숍을 진행했다’는 기획자의 말은 많은 것을 생각하게 한다.

그것은 과학기술이 예술의 매체로 익숙해진 오늘날의 예술에 대한 근원적 질문이자 과학기술 시대에 대한 고민을 함축한다. 작가와 워크숍 참여자들은 예술을 중심에 놓은 협력과 소통, 개입을 통해 미래를 전망하고 고민한다. 그리고 그 과정에서 우리의 현실을 지배하고 있으며 미래도 지배할 확률이 높은 과학기술, 인간의 물리적 세계뿐만 아니라 내면까지 변화시킨 기술 문명에 대해 생각하게 된다. 최첨단 과학 문명 속에 놓인 인간의 삶은 앞으로 어떻게 전개될 것인가? 적극적인 참여와 소통 속에 유토피아와 반 유토피아 사이를 오가는 상상들이 생성되고, 공유된다. 아직 확정된 것은 없다. 그렇기에 더욱더 적극적으로 참여하고 소통하는 과정이 유의미할 것이다.

“가르친다기보다는 함께 배운다”

신보슬·이승아 큐레이터와의 대화

토탈미술관에서 ‘A.I. 632’를 기획한 이승아 큐레이터와 ‘A.I. 632’의 전신이라 할 수 있는 ‘dwD(디자인 위드아웃 디자인 2016)’의 기획자인 신보슬 큐레이터를 함께 만날 수 있었다.

Q. 올더스 헉슬리(Aldous Huxley)의 소설 ‘멋진 신세계(Brave New World)’(1932)의 시대적 배경인 ‘애프터 포드 632’에서 제목을 따왔다. 멋진 신세계는 냉소적인 디스토피아(dystopia)를 그려낸다. ‘A.I. 632’의 경우 그보다는 긍정적이고 이상적인 인상이다.

A. 이승아 큐레이터: 632라는 상징적인 미래의 숫자를 헉슬리의 소설에서 빌어왔다. 헉슬리 소설에서 632가 포드 이후(After Ford) 632년이라는 미래를 설정했다면 ‘A.I. 632’는 인터넷 이후(After Internet) 미래의 예술가 역할, 소통에 관해 이야기하고 있다. 인터넷으로 인해 변화된 세계상은 분명 기계주의와 대량생산의 포드주의(Fordism)와는 다른 점이 있기 때문에 긍정적으로 보일 수도 있겠지만 그렇다고 긍정적인 모습을 부각시키려 했던 것은 아니다. 그보다는 변화된 모습을 보여주고 함께 가능성을 모색해보고자 했다. 이와 같은 맥락에서 완결된 형태의 전시라기보다 12명 작가(팀)의 20개 워크숍, 참여자들과의 공유와 협업으로 이뤄진 진행형 워크숍의 형식을 취했다.

Q. 워크숍이라는 형식에서 미술관의 교육 프로그램이 생각났다. 교육이라는 측면도 고려한 것인가?

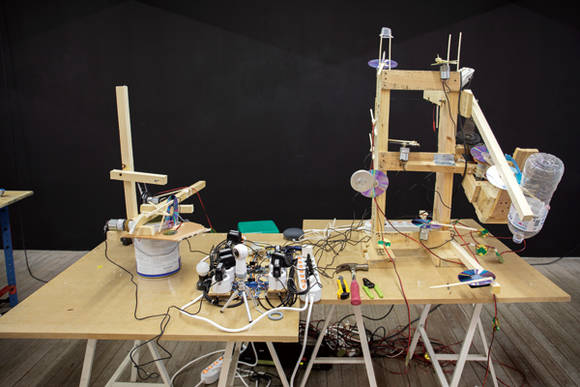

A. 신보슬 큐레이터: 강사(작가)가 있고, 참가자가 있다는 점에서는 교육 프로그램이라고 할 수 있을 것이다. 하지만 기존의 교육 프로그램과는 다른 방식을 취하고자 했다. 교육이 무엇인가를 가르치는 것이라면, 이번 프로그램은 기술적인(technical) 부분을 가르친다기보다 함께 하는 배움(learning)에 가깝다고 할 수 있을 것이다. 시대의 변화에 맞춰 미술관의 교육 프로그램에도 변화가 필요하다고 생각한다. 이번 ‘A.I. 632’는 그런 시도 중 하나이다. 미술관 전체가 하나의 실험실, 교육과 전시가 교차되는 플랫폼처럼 작동해서 참가자들이 미술관/전시의 이면을 경험하기를 기대했다.

A. 이승아 큐레이터: 토탈미술관은 번화가에 있지 않음에도 예상보다 많은 관객이 찾는 곳이다. 또한 여기에 오는 관객들은 적극적이다. 지난 전시 ‘The wall and other stories’의 경우에도 굉장히 오랜 시간을 들여 감상해야 하는 쉽지 않은 작품들이 많았음에도 끝까지 남아 관람하는 관객들이 많았다. 참고로 ‘A.I. 632’는 사전에 작가들과 여러 번에 걸쳐 미팅을 했고 경우의 수들을 최대한 예측하는 과정이 있었지만, ‘dwD’의 경우에는 완전히 무에서 유를 만들어냈다. 장소를 지칭하는 번호만 있고 현장에서 모든 것이 다 이뤄진 기획이었다. 이처럼 전시와 워크숍이 공존하는 방식 그 자체가 의미 있다고 생각한다.

Q. 관객(대중) 참여형 전시에서 가장 중요한 것은 과정이다. 그러나 그것이 전시로 이어질 경우, 큐레이터의 입장에서는 시각적 결과물에 대해서도 고민하게 된다. 어떤 면에서는 작가와 단독으로 작업을 진행할 때보다 훨씬 어려울 것이다. 기대에 미치지 못하는 결과물이 나올 경우를 생각해본 적은 없는가?

A. 이승아 큐레이터: 그 부분을 많이 생각하면 시작조차 못할 것이다. 물론 부담감은 있다. 그러나 ‘A.I. 632’의 경우, 특히 기술과 결합된 예술이 갖고 있는 예측 가능함의 한계를 극복한다는 목표를 갖고 있다. 프로그램 하나를 배우고 그 기술을 통해 하나의 결과물을 얻어가는 안전하면서도 전형적인 방식을 벗어나고 싶었다. 물론 작품처럼 보이지 않는 결과물이 나올 수 있다. 실제로 워크숍의 모든 결과물이 작품처럼 만들어지진 않았다. 그러나 완결된 작품을 보여주는 것이 최우선의 목표가 아니었기 때문에 예상 밖의 상황들을 해프닝(happening)처럼 즐길 수 있었다.

Q. 개인적으로 토탈미술관은 첨예한 동시대적 담론을 담아내는 미술 혹은 미디어 아트(media art)를 소개하는 곳이라 생각해 왔다. 실제로 이번 전시에서도 그와 같은 결과물이 다수 나왔다. 최근에 미술관이 가장 집중하는 부분은 무엇인가?

A. 신보슬 큐레이터: 토탈미술관은 1976년 동숭동에서 토탈갤러리로 시작하여 1980년대에는 장흥야외조각공원, 그리고 1990년대 평창동에서의 현대미술관에 이르기까지 늘 최초라는 수식어를 갖고 시대를 선도하는 예술 활동을 펼쳐왔다. 지금은 또 다른 변화를 맞이해야 하는 시점이라 생각하면서 다양한, 새로운 시도들을 하고 있다. 미술관의 사회적 책임과 관련해 CSR(Corporate Social Responsibility) 프로젝트로 중구 장애인 복지관과 삼 년째 ‘드림블라썸아카데미(Dream Blossom Academy)’를 진행하고 있고, 문화예술교육 공적개발원조(ODA, Official Development Assistance) 사업으로 인도네시아의 빈민층과도 예술 프로그램을 해오고 있다. 이런 활동들을 그동안 미술관에서 했던 전시 이외의 부가 영역으로 볼 수도 있겠지만, 예술/가들의 활동이 전시나 작품이라는 결과물로만 보여질 필요는 없다고 생각한다. 나아가 앞으로의 미술관은 전시를 보여주고 그것에 대해 교육하는 공간으로만 한정되는 것이 아니라, 예술/가와 다양한 층위의 관객이 만나 무언가 창의적인 활동을 펼칠 수 있는 플랫폼으로 기능해야 한다고 생각한다.

‘A.I. 632’도 이러한 맥락에서 이해되었으면 한다. 테크놀로지 기반 사회에서 현대미술을 이야기하면서 미디어 아트를 빼놓을 수는 없다. 그런데 문제는 미디어 아트가 생산, 작동되는 방식이 기존의 예술 형식과 다르다는 점이다. 그럼에도 불구하고 기존의 틀에 자꾸 끼워 넣으려다 보니 어렵다거나 재미없다는 평가를 받을 수밖에 없었다. 관객이 작품의 작동하는 원리나 개념을 직접 경험해 본다면, 작가와 함께 워크숍을 진행한다면 작품을 감상하는 즐거움이 배가될 뿐 아니라 이해도도 높아질 것이라 생각했다. 그렇게 되면 자연스럽게 미디어 아트에 대한 관심도 증가하지 않을까 하는 생각에서 부대행사로서의 워크숍이 아닌 작가들의 작품과 대등하게 전시되는 콘텐츠로서의 워크숍을 실행했다. ‘A.I. 632’의 방식만이 정답은 아니겠지만 여태까지와는 다른 방식의 프레젠테이션을 시도해 보게 되었다.

A. 이승아 큐레이터: 토탈미술관이 미디어 아트에만 집중하는 것은 아니다. 밖에서 볼 때는 미디어 기반의 전시만을 중점적으로 다루는 것 같지만 그 외의 기획도 많다. 예를 들어 2011년부터 시작된 ‘로드쇼(road show)’는 말 그대로 다양한 국적의 작가, 디자이너, 큐레이터들이 여행을 다니면서 예술가의 역할에 대해 고민하고, 전시 이외의 퍼포먼스나 토론을 진행하며 현장에서 작업을 만들어내는 쇼이다. 많은 국가와 지역에서 진행된 프로젝트이다. ‘쇼 머스트 고 온(Show must go on)’(2012~ongoing)은 국제적인 네트워크에서 국내 작가들이 소외되는 것은 아닌지에 대한 문제 제기로 시작된 프로젝트로, 비엔날레가 진행되는 장소 주변에서 쇼(전시)를 보여주는 것이다. 참여 작가들은 기내용 가방에 들어갈 수 있는 작품들을 싣고 간다. 전시 후 포트폴리오 형식의 가방들은 기획자들에게 전달되어 일정 기간 동안 기획자들이 있는 공간에 함께 전시되며 비평(comment)도 받는다. 이후 이 가방들은 또 다른 기획자들에게 전달되는 방식으로 일 년 동안 여행하고 돌아오게 된다. ‘쇼 머스트 고 온’은 여러 기관들의 요청으로 현재까지 지속되고 있는 프로젝트이다. 미술관 홈페이지가 개편 중이라 전부 소개되어 있지 않지만 비메오(Vimeo), 이슈(Issuu) 같은 사이트에서 프로젝트와 관련된 자료들을 확인할 수 있다.

Q. 미디어 아트에서 많이 이야기되는 것이 작품과 관객의 상호작용이다. 그러나 인터랙티브(interactive)적인 작업이라 해도 작품 자체를 이해하는 것이 어려울 때가 있다. 작품이 만들어지는 과정이나 작동 원리를 알기 힘든 작품들의 경우 그 순간은 즐겁게 감상하지만 극복할 수 없는 거리감을 느낄 때가 있다.

A. 이승아 큐레이터: 예술과 과학기술이 처음 만났을 때에는 새로운 프로그램을 사용한 결과물만으로도 예술이 되었다. 기술의 사용 자체에 집중한 것이다. 그러나 지금은 그럴 수 없다. 기술적인 결말이 명확한 작품은 흔한 것이 되었다. 나는 예술가들이 기술만을 쫓는 것은 바람직하지 않다고 본다. 과학기술은 그저 도구일 뿐이다. 붓이나 물감처럼 작가가 무언가를 전달하기 위한 매체인 것이다. 감상할 때도 마찬가지다.

Q. 전시를 볼 때마다 전시 자체가 하나의 예술 작품이라는 생각을 하게 된다. 큐레이터에게 가장 필요한 것이 무엇이라 생각하는가?

A. 신보슬 큐레이터: 큐레이터는 꽤나 복잡한 레이어(layer)를 감당해야 하는 직업이다. 그래서 어쩌면 다른 직업보다 다양한 역량을 필요로 하는지도 모르겠다. 언어 능력, 글쓰기 능력, 사회성 등등. 하지만 이러한 것들은 일을 진행하고, 배워가면서 그 역량이 강화될 수 있다고 생각한다. 그런데 한 가지, 가르칠 수도 배울 수도 없는 것이 있다. 바로 호기심이다. 기획의 출발은 호기심이다. 어떤 주제가 궁금하다 보면 조사와 연구를 하게 되고, 그에 따라 이야기가 만들어진다. 그래서 노력으로도 얻을 수 없는 것, 하지만 큐레이터에게 정말 필요한 역량은 호기심이 아닐까 생각한다.