(문화경제 = 이종영 전 경희대 음대 학장) 몬테베르디(Monteverdi, 1567~1643)의 오페라 ‘오르페오(Orfeo)’가 처음 상연된 1607년, 몬테베르디는 40살의 나이로 만토바(Mantua)의 빈첸조 곤자가(Vincenzo Gonzaga) 가문에서 제일 중요한 위치의 음악가(Master)로 일하고 있었다.

17년간 그 가문에서 처음엔 비올(viol) 주자와 성악가로 시작해서 그 위치까지 갔지만, 1608년 그는 편지에서 “19년 동안 만투아에서 일한 것은 내게 불운이었고 나에겐 해가 된 일이었다”고 쓴 적이 있다.

가문의 교회 봉사와 관련된 일뿐 아니라, 궁중의 손님 맞이 행사, 경기들, 발레, 음악회 이 모든 것이 그의 책임 아래 있었다. 비록 그 가문 안에서는 하인처럼 일했지만 그는 벌써 8권의 성악곡 모음집을 출판하였고 1610년에 쓴 ‘Vespro Della Beata Vergine(성모 마리아를 위한 저녁 미사)’은 그가 로마(바티칸)으로 옮겨가고 싶어서 만투아에 있는 동안 쓴 작품이라고 추정된다.

이 작품을 교황에게 직접 증정하기 위해 몬테베르디가 로마로 갔었다고 한다. 이 곡의 일부는 바티칸 도서관에 보존되어 있다.

이 작품이 세상의 인정을 받아 그랬는지 몬테베르디는 1613년부터 1643년 생을 마감할 때까지 당대의 가장 중요하고 권위 있는 직장 중 하나였던 베니스의 산 마르코 대성당(Saint Mark’s Basilica)의 음악 감독(maestro di cappella)으로 옮겨간다.

그의 남아 있는 오페라 걸작 ‘율리시즈의 귀환’(Return of Ulysses, 1639년)과 ‘포페아의 대관식’(The Coronation of Poppea, 1643년) 등은 베니스의 오페라 극장에서 초연되었다.

몬테베르디가 오랫동안 잊혀졌던 이유

그의 작품들은 오랫동안 잊혀오다가 20세기에 와서 출판도 되고 자주 연주되기 시작했다. 우리는 반 고흐(Van Gogh)가 살아생전엔 단 한 개의 작품도 팔지 못하다가 지금은 제일 비싼 화가가 된 아이러니에 웃곤 한다. 바흐가 쓴 가장 위대하다고 생각되는 ‘마태 수난곡’ 역시 소시지 싸는 종이 가게에서 발견되어 바흐 사후 150년 뒤에나 다시 세상에 나와 생명을 가지게 된 것이다. 당시에는 낡은 기법을 쓴다고 천대받았던 그의 작품들이 지금은 팝송이 되었으니…. 이 외에도 수많은 다른 음악 작품들이 이런 운명을 겪었다.

슈베르트 역시 그 당시 유행했던 로시니 열풍에 가려 자신의 위대한 교향곡이 연주되는 것을 들어본 적이 없었고, 모차르트도 죽은 후 그의 오페라 ‘마술 피리’의 성공으로 그의 아내만 잘 살 수 있었다. 이후 이러한 어려움을 이용해 예술계에는 온갖 사기꾼이 난무하게 되어 버렸다.

몬테베르디의 오페라 ‘오르페오’는 만투아의 곤자가 저택에서 귀족들을 상대로 한 사적(private) 공연만 진행됐고 19세기 말까지 완전히 잊혀졌었다. 두 개 버전의 악보는 존재하지만. 그 위대한 몬테베르디에 대한 연구도 그가 죽은 지 400년이 지난 뒤에 시작돼 악보도 활발하게 인쇄되고 자주 연주되기 시작했다. 그 미스터리야 오직 하늘만 알 듯하다.

신의 아들이자 음유시인이었던 오르페오

먼저 오르페오로 이야기로 시작하자. 바로크 초기 작곡가, 시인, 철학자들이 그리스 문학에 관심을 가진 이래 그리스 신화에 나오는 아폴로(god of muse)의 아들이며 음유 시인이었던 오르페오와 에우리디체(Orfeo ed Euridice)의 이야기는 수많은 작곡가가 사랑하고 음악을 부친 드라마다. 그도 그럴 것이, 작곡가라면 누구인들 시대의 오르페오가 되고 싶지 않았겠는가! 더군다나 노래가 너무 아름다워 저승사자마저 감동시킬 힘을 가졌다면 그것은 음악이 가질 수 있는 가장 강렬한 힘일 것이다. 또한 갑작스러운 에우리디체의 죽음으로 인간이 겪는 너무나 애절한 사랑 이야기를 동시에 담고 있으니….

오페라의 역사에서 제일 처음 ‘오페라’라는 단어의 등장과 함께 가장 먼저 쓰여진 작품이 1600년 야코포 페리(Jacopo Peri)의 ‘에우리디체’이다. 그 당시 그리스 신화의 다프네(Dafne)를 주제로 오페라를 쓴 작곡가도 수없이 많았지만 1598년 리누치니(Rinuccini)의 리브레토(대본)에 페리가 작곡한 이 오페라는 음악 역사에 획을 긋는 사건이었다. 그러나 악보는 남아 있지 않다.

피카소의 수학자 친구가 사물을 입체적으로 그리는 것이 더 사실에 가깝다고 말한 것이 입체파(cubism)를 낳으며 현대 미술에 커다란 영향을 가져온 것 이상으로, 음악을 내용도 못 알아 듣도록 복잡하게 쓰는 것에 대한 비판(르네상스 다성 음악, 마드리갈에 대한 아마추어들의 비판), 즉 음악은 말하기(speech)에 가깝게 단선율로, 간단한 반주로 감정 표현을 드러내야 한다는 아마추어들의 주장이 오페라라는 새로운 장르를 탄생시킨 것이다.

오페라는 바로크가 낳은 아주 중요한 산물이다. 1600년 시인 리누치니의 리브레토와 페리에 의해 작곡된 ‘에우리디체’는 최초의 오페라이다. 페리의 ‘에우리디체’는 연극에 음악을 부친 방식이다. 처음부터 전체를 음악적으로 기획한 드라마와는 좀 다르다. 같은 해에 카치니(Caccini)가 쓴 ‘오르페오’도 남아있지만, 몬테베르디의 ‘오르페오’는 지금 들어도 대단히 현대적인 감각을 지녔고, 현재도 자주 연주되는 훌륭한 작품이다.

또 하나의 아이러니는, 그가 르네상스 시대의 대표적 음악인 마드릿갈(Madrigal) 의 최고 작곡가이자 또한 바로크 시대의 오페라 작곡가라는 점이다. 오페라의 레시타티브를 쓰는 몬테베르디의 기교는 이후 아무도 그에 가깝게, 즉 아름답고 표현적으로(expressive) 쓴 작곡가가 없었다.

몬테베르디는 오르페오의 리브레토(대본)를 쓴 알레산드로 스트리지오(Alessandro Striggio, 당시 궁중 관리)와 함께 곤자가 공작을 따라 피렌체의 메디치 가문 결혼식에 참석해 페리의 오페라를 본 것으로 짐작된다.

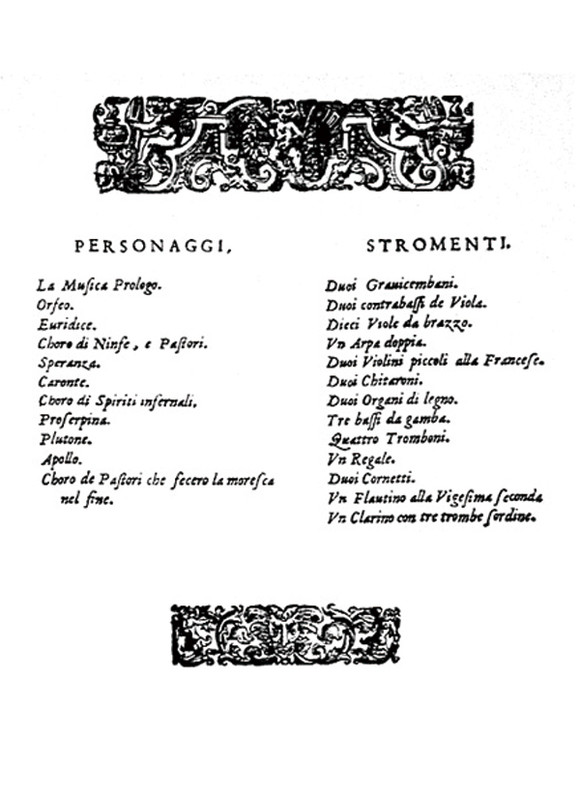

17세기는 몬테베르디의 출생지인 크레모나(Cremona)의 아마티(Amati) 가문, 스트라디바리우스 가문으로 이어진 현악기 제조의 전성시대였다. 이 시대에 걸맞게 ‘오르페오’의 오케스트라는 41개 악기를 사용했다(41명의 주자를 필요로 한 것은 아니지만). 또한 합창단, 발레, 또 훌륭한 성악가의 레시타티브와 아리아 이외에 strophic song(절수에 맞춘 반복과 변주도 있고 후렴도 있는 노래), 르네상스 마드리갈 같은 다성 음악 등 그 당시 존재하던 여러 음악을 통합해 하나의 연결성 있는 전원 드라마(pastoral drama)로 만들어 낸 작품이다.

“음악으로 치료한다”는 고대 그리스의 이상

‘오르페오’는 체임버 오페라(chamber opera)이다. 크지 않은 방에서 이태리어를 잘 알고 단테의 시도 잘 아는 고급 청중을 상대로 공연되는 오페라다. 당대의 가장 유명했던 성악가이자 작곡가 카치니(Caccini)로부터 훈련받은, 테너와 바리톤을 오가는 프란체스코 라시(Francesco Rasi)가 오르페오 역을 맡았다.

요즘 상업화된 큰 콘서트장에서 수익을 목적으로 연주되는 많은 음악회, 유튜브 조회수가 성공의 잣대가 된 세속 탓에 우리는 음악을 왜 배우고 알려고 하는지 그 근본 목적을 잃어버릴 때가 자주 있다. 이런 의미에서는 고대 그리스인들의 음악 철학을 다시 한 번 새겨 보는 것이 좋을 듯하다. 음악은 우주의 질서와 연결되는 조화로운(harmonious) 요소를 가졌다던가, 음악을 마음의 치료 약(medicine)으로 생각했다든가, 그래서 온전한 정신과 몸을 위해서는 음악과 몸의 훈련을 병행해야 한다는 철학을 다시 떠올려 볼 만하다.

음악을 알려는 근본 목적이, 예를 들어 베토벤 피아노 소나타를 누가 제일 잘 연주하는가를 비교하며 찾기보다는, 그의 후기 소나타에서 신 그리고 자신의 외로움을 이야기하는 듯한 독백을 보며, 혹은 진정으로 음악을 들으며 알아가는 영적인 차원의 행위가 내 삶의 깊이에 도움이 되지 않을까 하고 찾아보는 식이다. 큰 교회에 나가며 사교를 잘해 권사, 장로 되는 비즈니스 행위를 믿음의 척도로 보는 게 아니라, 홀로 골방에서 기도할 수 있는 능력이 필요하다고 보는 식이기도 하다. 사실상 어떤 베토벤 피아노 소나타는 그가 골방에서 하는 독백을 우리가 엿듣는 순간을 준다.

좀 더 사적으로 쓴 음악이라면 그것을 머리에 두고 알아가는 것은 중요하다. 작품 규모가 작다고 해서 그 작품의 가치 역시 작아지는 것은 아니다. 낭만주의 시대의 쇼팽이나 슈만처럼 소곡(miniature)을 잘 쓴 작곡가를 생각해 보라. 낙원극(Pastoral drama: 그리스 신화에 나오는, 신들이 머물며 거닐던 아름답고 평화스러운 풍경을 상상한 드라마)에서처럼 이상적이고 친밀한 감정들을 커다란 규모로 표현하려고 한다면 원래 취향과는 다른 작품이 될 수 있다.

아마도 영화나 영상 예술의 발달이 이런 것에 대한 우리의 감각을 무디게 하고 혼돈을 가져다준 게 아닌가 한다. 우리가 아는 여러 실내악(chamber music)이나 독주 악기 소나타들도 주로 작은 방에서 친밀한 청중을 상대로 연주되던 곡들이었다. 잘하느냐 못하느냐도 중요했겠지만 그 음악을 통해 너와 내가 함께하는 체험, 교감들이 중요했던 순간이고 음악들이었다.

요즘 한국에서 골프가 사교의 잣대가 되듯 그 당시 유럽 상류층에게는 음악이나 문학에 대한 지식이 신분의 교양을 나타내는 잣대였다. 필자가 알던 한국의 한 대형 조선업체 사장이 말하기를, 지금도 자기가 배를 팔려고 유럽 고객들을 만나면 그들 대부분이 저녁 먹고 파티에서 직접 악기 연주를 하는 경우가 많다고 했다. 몇 년 전 일본에서 독일문화원장으로 있는 친구의 초대로 가서 본 연극은 오래된 일본 양반의 집에서 집과 정원을 배경으로 음악을 곁들인 일본 전통 연극이었다. 정말로 그 순간 17세기 먼 옛날을 살다 온 듯한 아름다운 체험이었다.

우리나라의 마당에서 했던 탈춤 등 마당극이 비슷한 형태의 ‘한국판 오페라 드라마’ 아니었을까. 이런 것들이 좀 더 본래의 형태로 자주 연주되고 지금이라도 생활 가까이에서 즐길 수 있도록 보존하며 이어가는 노력은 중요하다. 조금 남았더라도 우리의 귀한 것들을 보존하도록 애썼으면 좋겠다.

어버이날 효도한다고 세종문화회관 같은 데에서 무더기로 사람들을 많이 모아 놓고 큰 무대에서 연주 질에 상관없이 연주하고 TV로 방영하는 것은 좋은 것을 지키려는 노력이기보다는 귀한 것을 천하게 하는 혼돈을 가져다줄 수 있다.

예술 작품은 걸맞은 장소에서 격에 맞게 공연하는 것이 그 쉽지 않은 예술 세계를 이해하는 데 도움이 될 수 있다고 믿는다.

저승사자는 설득해도 자신은 어쩌지 못하는 인간

오르페오 이야기는 저승사자의 마음도 움직일 힘을 가졌지만 자신의 감정은 조절할 힘은 갖지 못했던 주인공의 이야기다. 그것이 바로 우리 이야기이기에 세계적인 호소력(universal appeal)을 가지고 있는 게 아닐까?

1막 시작의 팡파르(fanfare)는 한 레코드 회사가 자기 회사의 시그널 음악으로 사용해 몬테베르디가 쓴 곡조 중 가장 널리 알려졌다. 1막은 다른 바로크 오페라와 크게 다를 것 없다고 느낄 수 있지만, 2막에서 메신저가 에우리디체의 죽음을 알리는 시작부터 말과 음악이 하나 되는 극적인 장면의 새로운 레시타티브 스타일이 등장한다. 이와 함께 드라마는 고조되고 당시로선 최첨단(novel)인 장면이 시작된다.

3막의 ‘Possente spirito(mighty spirit)’는 언제 들어도 감격스러운 아리오소이고 성악가의 기교를 마음껏 뽐낼 수 있는 노래다. 몬테베르디의 오페라에는 엄격한 의미의 아리아는 존재하지 않는다. 그러나 그의 레시타티브는 후에 사용된 소위 ‘Recitative secco(dry recitative)’와는 비교도 되지 않는, 흉내낼 수 없는 감정의 표현을 지니고 있다. 이걸 들으며 그리스 드라마를 재현해보려는 그들의 노력을 느낄 수 있다.

이 노래로 그는 지하세계의 문지기 하론(Charon, 베이스)을 잠들게 하고, 물을 건너 지하세계의 왕 하데스(Pluto)를 만나러 간다. 1막에서 낙원(Arcadia)은 현악기로 주로 묘사되고, 저승에선 주로 관악기가 사용된다. 많은 앙상블 음악이 춤(dance) 형태를 지니고 있고 8/6 박자에서 4/3 박자로 교차하는 헤미올라 리듬도 자주 쓰인다. 처음으로 오페라에서 사용된 목자(shepherd)의 이중창도 있다. 각 막이 끝날 때마다 합창으로 마감한다.

오페라 ‘오르페오’ 음악은 결혼식에서도 자주 연주됐기에, 둘의 결합하는 걸로 스토리로 바꾼 버전과, 원래 신화에서처럼 오르페오가 에우리디체의 비명을 견디지 못해 뒤를 돌아봐 에우리디체가 죽는 비통함으로 끝나는 버전이 있다. 해피엔딩은 드라마틱한 원래의 의미를 왜곡했지만, 때와 장소에 따라 후원자가 원했기에 피해갈 수 없는 것이기도 했다.

이 오페라는 몬테베르디가

첫째, 모든 장르의 음악을 통합했고,

둘째, 드라마와 음악의 완전한 결합을 이루었고,

셋째, 말을 극한으로 멋있게 만든 레시타티브 음악의 멋진 본보기이며,

마지막으로, 그리스인들의 생각대로 음악이 괴로운 마음과 잔혹한 영혼을 달랠 힘을 가졌다는 이상을 나타낸 작품이다. <다음 호에 계속>

이종영 전 경희대 음대 학장 첼리스트로서 이화여고 2학년 때 제1회 동아일보 콩쿠르에 1등을 했고, 서울대 음대를 거쳐 맨해튼 음대 학사, 석사를 마쳤다. Artist international 콩쿠르 입상, 뉴욕 카네기 홀 연주, 아메리칸 심포니 오케스트라 단원 등으로 활약했다. 예술의 전당 개관 및 10주년 기념 폐막 연주 등 수많은 연주 활동을 펼쳤으며 1996년 Beehouse Cello Ensemble을 창단하고 사단법인을 만들어 음악감독으로 여러 활동을 펼치고 있다.