(문화경제 = 최영태 편집국장) 이번 호 ‘문화경제’는 돈 문제를 많이 다뤘습니다. △미국식 주식투자 기법을 역설하는 존 리 메리츠자산운용 대표 인터뷰(12쪽) △문화경제의 막내 이될순 기자가 직접 미국 주식을 사본 경험을 쓴 ‘주린이 기자 해외주식 도전기’(16쪽), 그리고 △코로나19 경제난으로 영세 자영업자들이 존폐 갈림길에 서 있지만 “난 이럴 때 더 써!”라고 외치기라도 하는 듯 명품-수입고급차 구입이 크게 늘어난 양상을 다룬 ‘난 쓴다 flex’(18~31쪽) 등입니다.

이런 기사들을 내보내면서 존 리 대표의 베스트셀러 ‘존 리의 부자되기 연습’을 읽었습니다. 단 몇 시간이면 읽어낼 수 있는 간단한 내용이지만 몇몇 문구들은 한국인의 폐부를 찌릅니다. 그러니까 올해 1월에 나온 책이 벌써 20쇄를 돌파했겠지요.

이 책의 서문에 이런 문장이 나옵니다. ‘열심히 일한 당신, 왜 돈에 쪼들리는가?’(5쪽) 그렇습니다. 한국인은 OECD 회원국 중 멕시코 다음으로 가장 오래 일하는데, 그렇게 일하면서 산업화를 이룬 노인들의 빈곤율은 2017년 기준 43.8%로 OECD 회원국 중 단연 1등이랍니다. 또한 “자살을 생각해봤다”는 노인들의 27.7%가 생활비 문제를 꼽았으니, 돈 때문에 죽을 고생을 하고 있다는 게지요.

회사 주식을 줘도 싫다는 세계 유일의 한국인 왜?

이렇게 된 이유를 존 리는 ‘미국적 시각’으로 짚습니다.

미국의 상장법인 대부분은 직원들의 노후 준비를 돕고자 직원들에게 회사 주식의 15% 혹은 20%를 시가보다 저렴하게 매입할 수 있는 권리를 부여한다. 대신 장기적으로 보유해야 한다는 의무를 지운다. 직원들은 당연히 돈을 아껴 주식을 사려고 할 것이다. 미국의 어느 대기업 임원 한 명은 내게 ‘전 세계에 있는 많은 우리 직원들이 회사의 이런 프로그램을 이해하고 기꺼이 회사 주식을 매입하는데 유일하게 한국인 직원들만 호응하지 않는 것이 신기하다’는 이야기를 귀띔해주었다.(100쪽)

이 부분을 읽으니 예전 1980년대말~90년대초에 한국에서 불었던 ‘우리사주 운동’이 생각나네요. 80년대말 올림픽을 계기로 노동조합들이 각 직장에 우후죽순 격으로 생겨나고 “회사 주식 일부를 사원들에게 넘겨라”는 요구가 빗발쳤습니다.

당시 한 언론사 사주는 남자 화장실에서 우연히 나란히 서서 볼일을 보게 된 노조위원장에게 “줄께 줘. 1인당 한 주씩 주면 될 거 아냐?”라고 큰소리를 쳤다고 해서 우스갯소리로 회자되기도 했습니다. 이런 난리를 겪으면서 우리사주가 나눠지긴 했지만 그 결과는 참담했지요. ‘근로자이지만 회사의 주인이 돼 주인의식을 갖고 회사를 발전시켜라’는 것이 우리사주의 취지였지만, 사원들은 주가가 오르기만 하면 우리사주를 냅다 팔아치웠습니다.

그 바탕에 깔린 생각은 바로 “나는 근로자고, 당신은 자본가(주인)이고” 하는 구분법일 겝니다. 이에 대한 얘기도 존 리는 합니다.

한국에서 내가 뜻밖이라고 여긴 현상 중 하나는 사람들이 자본가와 노동자 둘 중 하나만 선택해야 한다고 생각하는 것이었다.(117쪽)

“어차피 나는 영원히 머슴이고, 당신은 영원히 주인양반이고” 이러한 이분법을 진심으로 믿고 있다면 우리사주를 계속 갖고 있을 필요가 없습니다. 어차피 남(사장)의 회사이기 때문입니다. 이런 식을 저는 ‘일본식’으로 불러봅니다. 신분사회인 조선 시대에서 역시 신분사회인 일본에 의해 근대화를 당한 한국에선 당연히 신분의식이 저변에 흐르고 있기 때문이겠지요.

이러한 이분법에 대해 존 리는 이렇게 말합니다.

자본주의 환경에서 경제적 독립을 이루려면 자본가가 되라고 가르치는 편이 훨씬 좋다. 자본가가 되는 가장 빠르고 확실한 방법은 창업이지만, 창업 외에 주식투자를 통해서도 가능하다는 점임을 인식했으면 한다.(91~92쪽)

근로자이면서 동시에 자본가가 되는 길이 주식 보유를 통해 자본주의 사회에 열려 있는데도, 한국인은 아직도 신분사회가 지속되는 듯 “너는 자본가, 나는 근로자”로만 생각할 줄 안다는 지적이지요.

돈으로 창업 키우는 미국과, 돈에 곰팡이 키우는 한국과

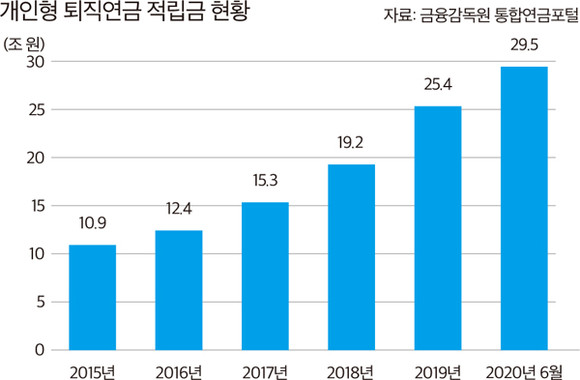

존 리가 전하는 미국 주식 이야기 중 인상적인 것 중에는 미국 직장인의 퇴직연금 제도인 401(K)에 대한 것도 있습니다. 1980년 도입된 401(K)는 현재 한국의 퇴직연금 제도와 유사합니다. 퇴직연금 제도가 401(K)를 모방했겠지요. 그러나 두 나라 제도는 큰 차이가 있습니다. 미국에선 401(K) 가입자가 직접 펀드 등을 고르며 자신의 퇴직연금 비축액 중 상당액을 주식투자에 활용할 수 있지만, 한국의 퇴직연금 제도는 이러한 주식 투자의 가능성이 (제도적으로, 또 퇴직연금 가입자의 잘못된 선택 탓에) 거의 막혀 있다는 것입니다.

그래서 미국 퇴직연금에서 주식이 차지하는 비중은 50% 정도이지만, 한국에선 2% 정도밖에 안 된답니다. 이 역시 또 OECD 꼴등이지요. 막대한 연금 기금이 증시에 투입되기에 미국 젊은이들은 이런 재원의 도움을 받아 열심히 창업에 나서고, 한국에선 국민연금이나 퇴직연금 같은 거대 자금이 증시에(즉, 창업 지원 자금으로) 투입되지 않기에 ‘머슴 중 안전성이 최고’인 공무원 직에만 경쟁이 집중된다는 것이 존 리의 한탄이지요.

이런 면에서 요즘 이른바 ‘동학개미’라 불리는 주식투자 청년층은, 상대적으로 행복한 세대라고도 할 수 있겠습니다. 존 리 같은 ‘거의 미국인’이 미국의 앞선 금융상식을 전해준다는 점에서 그렇습니다. 젊어서는 사회주의 혁명을 놓고 입씨름을 벌였고, 나이 들어서는 집값 문제라면 고성을 주고받았지만 “어느 회사의 주식을 보유하니 참 좋더라”는 대화를 나눈 적이 없는 중장년층에 비해서는 그렇다는 얘깁니다.

요즘 젊은이들은 모여 앉으면 돈 얘기를 한다는데, 아파트 한 채 또는 몇 채씩을 깔고 앉아 부동산 얘기에나 침을 튀지, 다른 경제 화제에는 꿀먹은 벙어리가 되기 십상인 장노년층이 앞으로 창업자금 재원이니, 좋은 주식이니 하는 첨단 금융 얘기를 하는 날이 올지 안 올지 영 궁금해집니다.