매일 낮 태양은 우리 머리 위에 뜬다. 직립 보행하는 우리 인간은 태양을 향해 서 있다. 우리는 여전히 ‘정오’라는 개념이 어디서 비롯된 것인지 모른 채 오늘도 정오를 맞는다. 빛과 그림자의 본질을 탐구하는 사진으로, 과거와 현재를 잇는 일상의 파편을 모아 회화로 표현하는 유르겐 스탁과 홍순명은 시간의 비밀을 풀었을까.

유르겐 스탁, ‘라이트 스케치, 그림자 이야기’

대만계 미국작가 테드 창의 소설 ‘당신 인생의 이야기’에는 언어학자인 루이즈 뱅크스가 아직 태아나지 않은 딸을 향해 ‘네 인생의 이야기’를 들려준다. 태어나지도 않은 딸의 인생을 미리 볼 수 있다니…. 지금 인간의 상식으로는 납득할 수 없는 일이다. 이 소설은 드니 빌뇌브 감독의 영화 ‘컨택트(Arrival. 2016)’로도 개봉했다.

언어학자는 미래의 남편이 될 물리학자인 게리 도널리와 팀을 이뤄 ‘헵타포드(일곱 개의 다리)’라 불리는 외계언어를 해독해야 한다. 그들의 언어는 시작과 끝이 없었다. 물론 시간도. 헵타포드어는 순서대로 읽는 문자가 아니라 그림에 가까웠고, 원인과 결과라는 인간의 의식도 통하지 않았다. 루이즈는 그들의 언어를 배우면서 모든 것을 동시에 인식한다는 것을 알게 된다.

서정아트에서 12월 24일까지 열리는 전시 ‘시간은 흐르지 않는다(The Order of Time)’는 독일 작가 유르겐 스탁과 홍순명의 2인전으로 ‘시간의 의미’를 묻는다. 전시명은 이탈리아 태생의 물리학자 카를로 로벨리의 저서 ‘시간은 흐르지 않는다’에서 착안한 것으로 시간의 상대성, 비선형성, 개별성에 대해 숙고하도록 제안한다. 이번 전시는 독일 콘라드 피셔 갤러리와 협력으로 이뤄졌다.

전시장에 들어서면 유르겐 스탁의 ‘라이트 스케치(Light Sketch)’ 연작 중 ‘글로리오사 수퍼바(Gloriosa Superba)’ 작품을 먼저 만날 수 있다. 흰색 좌대 위에는 흰 꽃병과 비어 있는 책이 놓여 있다. 창문으로 들어오는 빛은 빈 공간(책)에 그림자를 드리운다. 이 실루엣은 비로소 사진적인 장면으로 남는다. 관람객은 어느 시간대에 전시장을 방문했느냐에 따라 작품을 감상하게 된다. 시간뿐 아니라 내가 어디에 서 있는지에 따라 작품은 달라진다. 빛과 그림자의 관계 안에 나라는 존재가 끼어들면서 비로소 작품은 완성된다.

라이트 스케치 연작은 사진의 원리를 드러내는 것으로 포토그래피(빛으로 그린 그림)라는 어원과 관련이 있다. 작가는 시간적 요소와 함께 그림자를 중심에 둔다. 새하얀 방에 드리우는 그림자를 보고 있자면 태양을 숭배했던 고대인들의 심정을 추적할 수 있다. 하늘 높은 곳에 있는 저 태양에 비해 인간은 지구의 거주자라는 것을 자각하게 만들기 때문이다.

이번에 소개된 작품은 아니지만 ‘그림자(SHADOWS, 2016)’ 작업은 프로파일러 램프와 거울을 소재를 활용해 빛과 그림자를 만든 설치 작품으로 이번 전시와도 긴밀히 연결된다. 전시장 안에서 관람객은 전시장을 걷거나 춤을 추면서 자신의 그림자를 만들어나간다. ‘사진’이 찍히는 순간 박제(죽음)된다면 이 작업은 찰나의 순간에 동참하며 스스로 사라짐을 선택한다. 이런 의미에서 라이트스케치는 그림자 작업과 같은 선상에 놓여 있다.

반면 2층에 설치된 ‘모아레(Moiré)’를 통해서는 마치 홀로그램을 연상시키는 입체적인 사진을 만날 수 있다. 모아레는 중첩된 래스터가 균일한 표면에 제어할 수 없는 패턴을 형성하는 것을 말한다. 작가는 천의 특정한 패턴이 겹치며 발생하는 찰나의 순간과 비네팅(사진 및 광학에서 화상의 중심부에 비해 주변부로 갈수록 화상의 명도 또는 채도가 감소하는 현상)과 색수차와 같은 오류의 순간을 선택함으로써 입체적인 효과를 낸다.

‘솔라 카피(SOLAR COPY)’ 연작은 2018년 몽골의 고비사막의 식물의 그림자를 기록한 시아노타입의 사진작업이다. 모굴에서는 기후변화로 인해 오랫동안 비가 내렸고, 전과는 달리 식물들이 자라기 시작했다. 베를린 블루라고 칭하는 청록색은 시아노타입의 특징으로 사진의 인화과정과 현상 후 빛에 의해 발생하는 색깔로 마치 이상 식물의 생태를 은유하는 빛깔로 자리잡는다.

홍순명, ‘저기, 일상’

유르겐 스탁이 빛과 그림자를 통해 인간의 존재에 대해 질문한다면 함께 전시한 홍순명은 그 틈의 일상을 드러낸다. 이번 전시의 단초가 됐던 카를로 로벨리의 ‘시간은 흐르지 않는다’에서 주목하는 점 중에 하나는 관계성이다.

카를로 로벨리는 “과거와 현재, 미래의 구분은 허상이 아니다. 이 세상의 일시적 시간 구조다. 그러나 세상의 일시적 시간 구조가 현재주의의 시간 구조는 아니다. 사건들의 시간적 관계는 우리가 예전에 생각한 것보다 훨씬 더 복잡하지만, 복잡하지 않다고 해서 시간적 관계가 없는 것은 아니다. 친밀 관계가 세계의 질서를 만드는 것은 아니지만, 허상으로 만들지도 않는다. 우리 모두가 한 줄로 놓여 있지 않다고 해서, 우리 사이에 그 어떤 관계도 없는 게 아니다. 변화와 사건은 허상이 아니다. 우리가 알아낸 것은 하나의 세계적인 질서에 따라 사건이 발생하지는 않는다는 것”(‘시간은 흐르지 않는다’ 중에서 p.118)이라고 말했다.

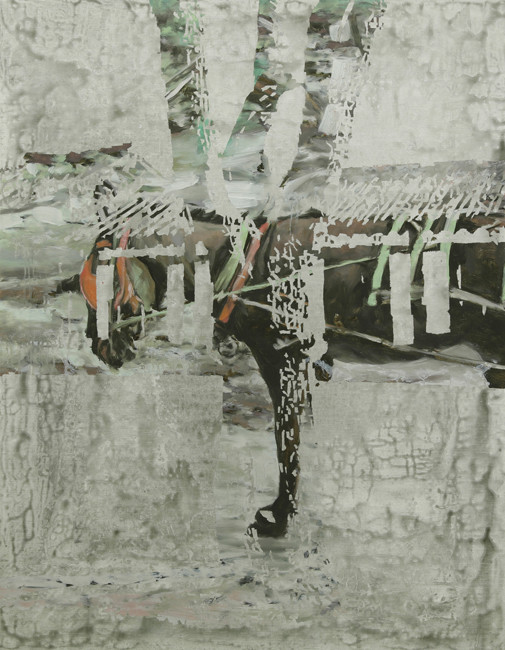

물리학에서는 분명 시간은 흐르지 않는다고 정의했고, 영화 ‘어라이벌’에서 등장하는 외계생명체가 알려준 시간의 비선형성은 이제 상식적으로 통용되는 개념이지만, 그럼에도 불구하고 우리 인간은 ‘시간의 흐름’을 놓지 않는다. 홍순명은 이 순간을 ‘저기, 일상’이라고 명명했다. 작가는 아내와 매일 산책을 하며 마주친 일상을 간단한 사진으로 남기고, 그 기억은 작업의 소재로 쓰이기도 했다. 어머니의 오래된 앨범에서 꺼낸 사진도 작업의 소재가 됐다. 한강에서 폭죽이 떠지는 장면과 아버지와 어머니의 삶은 인왕산 그림과 겹쳐지기도 한다.

이외에도 인터넷이나 외신을 통해 접한 사건의 이미지는 자신의 소소한 일상과 오버랩된다. 지구 반대편의 사건과 자신의 일상을 중첩시킨 지점엔 마스킹 테이프를 붙이고 떼어낸 흔적을 남긴다. 마치 상처 부위를 떼어낸 흔적처럼. 이 경계는 현실과 비현실, 현재와 과거, 혹은 미래에 반복될 수도 있을 어떤 사건을 미리 보여주는 것처럼 시간은 혼재한다.

‘A국 이야기’ 연작은 아프리카 라이베리아 지역의 노예가 바다에서 노동하는 모습을 담은 과거의 사진과 본인이 바다를 거닐던 어느 여유로운 날의 사진을 병치시킨다. 바다라는 공통된 장소에서의 각자의 시간과 다른 공간은 한 화면에 놓인다.

홍순명의 부분 발췌된 이미지는 파편화돼 있어, 온전한 풍경으로 보기 어렵다. 선별되고 채집된 부분의 이미지는 홍순명식 풍경으로 다시 태어난다. 사진과 회화, 비디오, 조각 등을 넘나들며 작업하는 작가에게 사진은 ‘기억의 속성’만 차용된 셈이다. 사진은 찍히는 그 순간 ‘죽음’을 잉태한다. 그것을 보통 시간이 멈췄다라고 표현하는데 ‘회화’로 들어온 사진 속 이미지는 오히려 죽지 않고 귀환한다.

심상용 교수는 일찍이 홍순명의 풍경을 두고 ‘풍경화의 부정이 아니라 회복’에 있다고 했다. 서울시립미술관의 기획전시 ‘보이스리스 - 일곱 바다를 비추는 별’에 출품했던 ‘바다풍경-시리아 난민’(2018)으로 돌아가보자. 유르겐 스탁이 ‘솔라 카피(SOLAR COPY)’에서 기후변화 앞에 선 우리를 이야기했다면 홍순명은 ‘바다풍경’ 앞에서 저 건너편 ‘난민’의 이야기에 귀 기울이도록 한다.

이슬람이 성립하기 전 아라비아 사막의 유목민은 정오에 의례를 지냈다. 정오의 태양이 머리 위에 있어서 몸과 같은 방향을 이루는 시각을 뜻한다. 인간은 ‘사막을 찌르는 한 자루의 창처럼’ 서 있다고 표현했다.(‘사이클로노피디아’(레자 네가레스타니) 미디어버스 252쪽 중에서 참조) 우리는 오늘도 제각각 다른 장소에서 ‘창처럼’ 서 있다. 이 존재론적 질문은 유르겐 스탁과 홍순명의 작업을 터널처럼 통과하고 있다.

< 작가 소개 >

유르겐 스탁은 독일 뒤셸도르프를 기반으로 활동해 왔으며, 쿤스트 아카데미 뒤셀도르프 석사 과정을 토마스 루프에게 수학하고, 현재 독일의 콘라드 피셔 갤러리의 전속 작가이다. 소리, 텍스트, 이미지 등 다양한 매체를 활용하는 개념적인 작업을 통해 언어와 소리가 문화적, 지역적 맥락에서 어떻게 다르게 해석되고 전달되는지를 실험한다.

홍순명은 파리 국립 고등미술학교인 에꼴 데 보자르에서 수학, 서울과 유럽을 기반으로 작업을 이어오고 있다. 그는 회화, 사진, 설치 미술 등 다양한 매체를 활용해 한국의 역사적 경험과 사회적 변화 속에서 개인과 집단의 관계를 탐구한다. 특히 그의 작업에서는 한국 현대사의 주요 사건들이 개인의 삶에 미치는 영향을 시각적으로 표현한다. 이는 단순히 과거의 사건을 기록하는 것을 넘어 현재와 미래의 사회적 사건에 대한 성찰을 제시하며, 개인의 경험이 집단적 기억으로 확장되는 방식과 그 기억이 사회를 구성하는 방식에 대한 지속적으로 철학적 명제를 제시한다.

글: 천수림

이미지 제공: 서정아트