24일 한덕수 총리에 대한 헌법재판소의 기각 결정 판결문 중에, 국회가 선출한 신임 재판관 세 명(정계선, 조한창, 마은혁)을 한 총리가 임명하지 않은 것에 대해 “헌법과 법률 위반이지만, 다만 국민의 신임을 배반한 경우에 해당한다고 단정할 수 없어 파면을 정당화하는 사유가 존재한다고 볼 수 없다”는 내용이 포함됐다.

다른 법도 아니고 헌법을 위반했는데 국민에 대한 배반이 아니며, 파면도 되지 않는다니 참으로 헌법을 위반하기 좋은 나라다. 마은혁 재판관을 임명하라는 헌법재판소의 판결까지 무시한 최상목 부총리가 24일 국무위원 오찬 간담회에서 다른 국무위원들로부터 받은 “그동안 고생 많으셨습니다”라고 인사말에도 ‘헌법 위반하느라 고생 많았다’는 속내용이 담겼는지도 모르겠다.

한 총리가 국회 선출 헌재 재판관 3명을 임명하지 않은 행위는 헌재 기능을 마비시킬 만한 헌법 위반이었다. 헌재를 망하게 할 헌법 위반을 헌재가 봐준다니 참으로 놀라운 관대함이다.

"술 마셨지만 음주운전 아냐"의 여러 변형들

이번 판결문은 그간 한국인을 웃긴 유명한 발언들을 떠올리게 만든다. “술 마시고 운전했지만 음주운전은 아니다” 등이다.

이런 문구는 재벌 회장들에 대한 판결문에 거의 항상 따라붙는다. “죄는 졌지만 경제 발전에 기여한 점을 참작해 집행유예를”이라고 이어지는 문구다.

‘~~이지만, But ~~는 아냐’라는 문구는 요즘 대유행이다. “경찰을 두 번 때렸지만 의도가 있었던 것은 아니다”(서부지법 폭동범에 대한 변호인의 발언)이 그렇고, 국민의힘 의원 82명이 헌재에 제출한 탄원서의 “계엄이 헌법 또는 법률 위반에 해당한다고 하더라도 더불어민주당 의회 독재의 심각성을 고려해 기각 결정을 해주실 것을 청구한다”도 같은 구조다.

왜 누구한테는 적용하고 누구한테는 안 하나?

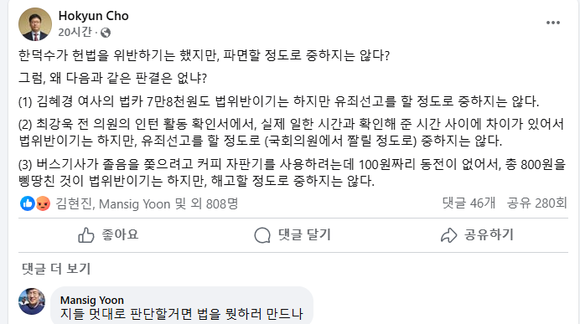

이런 세상을 맞아 미국 변호사이자 변리사인 조호균 씨는 24일 페이스북에 다음 글을 올렸다.

[한덕수가 헌법을 위반하기는 했지만, 파면할 정도로 중하지는 않다?

그럼, 왜 다음과 같은 판결은 없냐?

(1) 김혜경 여사의 법카 7만 8천 원도 법 위반이기는 하지만 유죄 선고를 할 정도로 중하지는 않다.

(2) 최강욱 전 의원의 인턴 활동 확인서에서, 실제 일한 시간과 확인해 준 시간 사이에 차이가 있어서 법 위반이기는 하지만, 유죄 선고를 할 정도로 (국회의원에서 잘릴 정도로) 중하지는 않다.

(3) 버스 기사가 졸음을 쫓으려고 커피 자판기를 사용하려는데 100원짜리 동전이 없어서, 총 800원을 삥땅친 것이 법 위반이기는 하지만, 해고할 정도로 중하지는 않다.]

조 변리사의 글에서 드러나듯, 한국의 일부 판사들은 특정 피고인들에게는 ‘But 이하 문구’를 붙여서 선처하지만, 다른 부류의 피고인들에게는 ‘But 이하 문구’를 절대 붙이지 않고 엄벌에 처한다.

문제는 ‘But 이하 문구’의 사용이 매우 ‘그때그때 달라요 식’이라는 점이다. 어떤 사람한테는 ‘But’을 붙여주고, 어떤 사람한테는 안 붙여도 된다면, 그건 법치가 아니라 ‘원님 재판’이다.

히틀러도 법 만들고 나서 유대인 학살

히틀러는 유대인을 대량 학살했지만, 법부터 제정하고 죽였다. 1935년 제정된 뉘른베르크 법이다. 이 법을 출발점 삼아 독일인들은 유대인을 죽였다.

한국 사회가 양반과 상놈을 가르는 신분제 사회로 돌아가는 게 한국 보수 세력의 꿈이라면, ‘But 이하 문구’를 적용할 대상을 법 조문에 분명히 박아 넣고 시작해야 한다.

나치 독재의 피해자(유대인)로서, 뉘른베르크 법이 제정되기 2년 전에 독일을 탈출한 한나 아렌트는 1951년 미국 국적을 획득할 때까지 무려 18년간을 무국적자, 즉 난민으로 살아야 했다.

“도대체 어떻게 이런 나치 통치가 가능했나?”를 평생 고민한 그녀가 쓴 첫 책인 ‘전체주의의 기원’에는 이런 문구가 나온다. “실정법은 일차적으로 항상 변하는 인간의 운동을 안정시키는 요소로서 고안된 것이다 (중략) 전체주의 정부의 체제에서는 총체적인 테러가 실정법의 자리를 대신한다.”(이진우 번역 ‘전체주의의 기원’ 1권 259~261쪽)

법의 안정화 기능을 팽개치려면 지금처럼 하면 된다

법은 사회를 안정화시키는 기능이 있는데, 나치는 사회가 안정화되면 안 되기 때문에(수백만 유대인을 죽이고 모든 국력을 쏟아 해외 침략을 감행하려면 사회가 안정화되면 안 되니까) 실정법을 무시하면서 테러를 통해 독일 국민들을 끊임없는 공포 상태로 몰아넣어, 독일 민족 전체를 파멸로 몰아넣었다는 말이다.

헌재가 대통령 탄핵심판을 질질 끌면서 한국 사회 전체가 극심한 소용돌이 속으로 말려들어가고 있다. 법의 안정화 기능이 중지된 모양새다. 나라를 안정화시킬 마음이 있다면 헌재 재판관들은 탄핵심판을 서둘러 마쳐야 한다. 안정화가 싫다면 계속 미루면 된다.

나라를 안정화시키려면 법률에 ‘But 이하 문구의 삽입이 가능한 신분들’을 명문화하면 된다. 안정화시킬 생각이 없다면 지금처럼 그냥 판사 마음대로 ‘But 이하 문구’를 붙였다 뗐다 하면 된다.