(문화경제 = 이한성 옛길 답사가) 겸재의 그림을 따라 가면서 아쉬운 점은 왜 겸재의 그림 속에 삼각산(북한산), 관악산, 목멱산(남산)이 없는 것일까 하는 점이었다. 그 많은 인왕과 북악은 있었건만 한양 주변의 다른 명산 그림을 만나지 못한 아쉬움이었다.

도봉은 다행히 도봉서원 덕에 겸재의 그림이 남았지만 목멱산은 기껏해야 백납병풍 속 소략한 모습이거나 다른 그림의 배경으로 그려진 것이 필자가 만난 목멱의 모습이었다. 지금의 한옥마을 주변 청학동(靑鶴洞)이 한양의 명소로 다른 화인들의 그림이 심심치 않게 전해지는 것에 비해 너무 인색한 것 아닌가 하는 느낌도 든다.

관악도 멀리 바라본 모습이거나 다른 그림의 원경으로 그려진 것뿐이다. 더욱 이상한 것은 삼각산(三角山)이다. 이곳을 다녀간 조선 선비들의 유산기(遊山記)가 수십 편이 전해지는데 어찌 해서 겸재의 그림은 전해지지 않는 것일까? 그리지 않았나, 아니면 전해지지 않는 것일까?

남산·북한산 홀대한 겸재

다행히 몇 년 전부터 북한산 문화유적 탐방을 다니는 산객들 사이에는 겸재의 그림으로 전해지는 그림 한 점이 알려졌다. 어느 경매 사이트에 나온 그림이라면서 사진만 알려졌는데 필자도 언제 한 번 이 그림을 보면 글을 써야지 하면서 기다렸건만 더 이상의 정보는 얻지 못하고 겸재 그림 길을 끝맺을 때가 되었다. 아쉽지만 사진 한 장 보고 이 글을 쓴다.

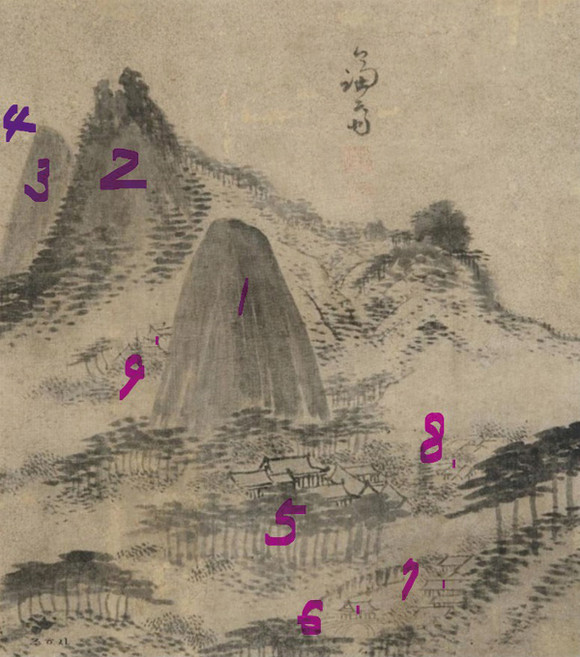

겸재의 이 그림에는 화제(畵題)가 없다. 우뚝 솟은 세 개의 암봉(岩峰)이 위용 있게 이어지고 앞으로는 규모 있는 절이 자리 잡고 있다. 우측으로는 가파른 산 능선이 뒷 봉우리 쪽으로 이어나간다. 자세히 보면 절 앞으로는 홍예(虹霓) 위로 반듯한 누각이 있다. 홍예 우측으로는 몇 채의 건물이 보인다. 어디를 그린 것일까?

다행히 이 그림을 이해할 수 있는 열쇠가 되는 지도가 전해진다. 북한산성을 쌓는데 큰 역할을 한 팔도도총섭(八道都摠攝) 고승 성능(聖能)의 저술 북한지(北漢誌)에 실린 북한산성 지도이다. 1711년(숙종 37년)에 북한산성을 쌓고 34년 뒤 1745년(영조 21년)에 성능은 뒤를 이은 도총섭에게 북한산성 축성에 관한 기록 전반을 정리하여 넘겨준다. 굳이 하지 않아도 될 일을 찾아 한 것인데 34년 뒤라서 몇 개의 불확실한 사실은 있어도 이 소중한 기록이 있어 우리는 북한산성을 속속들이 알게 되었다.

필자에게도 이 기록은 북한산의 속살을 보여 준 계기가 되었다. 북한지에 실린 이 지도는 원본 그대로 북한산 등산길에 한글로 고쳐져 안내판에 옛 성 길을 이해하는 자료로 활용되고 있다. 이 안내판 지도를 보자.

겸재의 그림은 두 말할 필요도 없이 노적봉과 중흥사 주변을 그린 그림임을 알 수가 있다. 겸재의 그림에서 번호 1은 노적봉(露積峰)이다. 볏단을 쌓아 놓은 모습을 닮아 붙인 이름일 것이다. 삼각산(三角山) 등산 및 유람 기록인 유산기(遊山記)가 수십 편 전해지는데 오래 전부터 노적봉으로 불려 왔음을 알게 된다. 겸재는 넓고 우람한 봉우리를 날씬하고 높게 그려 시각 효과를 살리고 있다. 그런데 실제로 노적봉 앞에 서면 부피 있고 우람한 노적봉이 더 위엄 있게 느껴진다.

이어서 번호 2는 봉우리의 윗 모습으로 볼 때 만경봉(萬景峰)을 그렸을 것으로 보인다. 그 뒤로 반쯤 가려져 솟은 봉우리(번호 3)는 인수봉이다. 동쪽(우측)에 업힌 애기(負兒) 같은 부분은 앞 봉에 가려져 보이지 않는다. 그런데 삼각산의 주봉 백운대(白雲臺)는 어디에 있을까? 그림이 흐려 잘 보이지 않지만 인수봉 좌측에 흐린 실루엣처럼 보이는 봉우리가 있다(번호 4). 백운대일 것이다.

백운대는 삼각산의 최고봉이지만 봉우리가 우뚝하지 않고 퍼져 있어서 그림이나 사진에서는 인수봉이나 노적봉에 비해 그다지 폼이 나지 않는다. 아마도 겸재는 그림의 멋을 위해 백운대를 실루엣으로 처리한 것은 아닐까? 더욱이 실제 산이 앉은 자리는 백운대가 인수봉보다 앞에 있어야 함에도 인수봉 뒤로 앉혀 배경으로 처리했으니 말이다.

이 그림에서 우측 산 능선에 있는 봉우리는 용암봉(龍岩峰)으로 보인다. 암문 용암문으로 내려가면 도선사로 이어진다. 앞쪽으로는 예전 용암사가 있었다. 그림에는 그려져 있지 않다. 노적봉 앞쪽 번호 5 절은 중흥사(重興寺)다. 북한산성의 센터가 되는 곳이다. 북한산성 모든 산길은 중흥사로 통한다고 보면 틀림이 없다. 북한산성 승군(僧軍)의 최고책임자이며 조선팔도의 승려들을 지휘하는 팔도도총섭이 머무는 절이었다.

절 앞개울 쪽으로는 홍예(虹霓) 위에 누각이 있다. 항해루(沆瀣樓)이다(번호 6). 항해루 우측으로는 몇 채의 건물이 보인다(번호 7). 아마도 태고사(太古寺)일 것이다. 번호 8 증흥사와 태고사 사이 계곡 위쪽으로는 몇 채의 건물이 보이는데 아마도 중흥사의 부속 암자이거나 산성 주민들의 집으로 보인다. 집 위로는 네모진 구획이 보이는데 아마도 경작지일 것 같다. 번호 9는 훈련도감 유영지일 것이다.

북한산 아닌 삼각산이 되면 좋았을 것을

이제 그림의 대강은 파악하였으니 잠시 그림 속으로 시간여행을 떠나 보려 한다. 우선 겸재의 그림과 같은 시선을 맞추려면 남장대(南將臺) 능선이나 의상봉 능선의 나한봉이나 나월봉 쯤에서 노적봉을 바라보는 것이 좋을 것이다. 필자는 남장대 능선에서 노적봉을 바라보았다. 비교적 정확한 위치로 판단된다. 북한산은 옛부터 그 이름이 바뀌어 왔다. 부아악(負兒岳), 횡악(橫岳), 화악(華岳 또는 華山), 삼각산(三角山), 북한산(北漢山)이다. 일제강점기에도 그렇게 불려 왔지만 1983년 4월 국립공원이 되면서 공식적으로 북한산이 되었다. 필자 개인적으로는 이때 삼각산 국립공원이 되었으면 좋았을 것을 하는 아쉬움이 있다. 그 봉우리 이름들도 북한지에 대부분 기록되어 있는데 잊힌 것도 있고 바뀐 이름들도 있다.

노적봉은 예나 지금이나 같은 이름이다. 역사적으로 백제 이후 특히 고려를 거치면서 지금의 중성문(中城門) 안쪽을 중흥동(重興洞)으로 불러 중요한 군사적 요충지로 여겨 왔는데 그 중심이 되는 봉우리가 노적봉(露積峰)이었다.

노적봉 앞은 숨겨진 평탄지로 북한산성을 쌓은 이후에는 훈련도감유영(訓鍊都監留營)이 자리한 곳이었다. 북한산성과 그 주변을 지키는 삼군문(三軍門)인 훈련도감(訓鍊都監), 금위영(禁衛營), 어영청(御營廳) 중 훈련도감은 노적봉 아래 자리 잡았고 그 창고는 옛 적석사 터에 자리잡았다. 지금도 노적봉 아래 훈련도감 유영지에 가면 훈련도감의 옛 모습이 비교적 많이 남아 있다. 훈련도감의 심벌마크였을 戊(무) 자(字)를 새긴 바위와 무법대(戊法臺)라 쓰고 문양을 새긴 바위도 남아 있다.

무(戊)란 창 모(矛) 자(字)의 옛 형태인데 훈련도감에게는 잘 맞는 문양일 것 같다. 옛 축대, 건물지 기초석이 나란하고 군사용 물 저장 설비인 연못(池)도 원형이 남아 있다. 북한지 기록에 의하면 성 안에는 저수지(貯水池) 26 개소, 우물 99 개소가 있다고 기록하고 있는데 이곳에 있는 온전한 저수지는 잘 보존되어야 할 것이다. 겸재의 그림에서 번호 9로 표시해 본 건물이 훈련도감 유영일 것이다. 그림에서는 위치가 너무 뒤로 치우쳐 있다.

그런데 노적봉은 등정이 가능할까? 등정 사고가 가끔 발생하다 보니 요즈음에는 자일을 타는 등반 장비를 갖추지 않은 이는 아예 출입을 제한하고 있다. 그러다 보니 훈련도감 유영 가는 길도 제지를 받아 아쉽게도 이곳은 수풀만 무성하다. 따라서 일반 등산객은 노적봉 등정은 꿈도 꾸지 못한다.

옛사람들은 어떠했을까? 삼각산을 탐방한 유산기를 보면 옛사람들 중 노적봉을 오른 이들이 있다. 그 당시에 암벽 등반 장비도 등산화도 없이 오른 것이다. 가장 대표적인 분들이 1603년 9월 가을 단풍 구경 왔다가 오른 월사 이정구(李廷龜)와 1712년 오른 성호 이익(李瀷)일 것이다. 월사의 유삼각산기(遊三角山記) 중 노적봉 오르는 대목을 보자.

자일도 없이 맨몸-음주로 노적봉 오른 월사 이정구

우러러보니 삼각산이 푸른빛으로 우뚝 솟아 있었다. 승려를 불러 백운대(白雲臺)로 가는 길을 물으니, 그의 말이, “난리(임진란) 뒤로 왕래하는 사람이 전혀 없어 길이 끊어진 지 오래입니다. 그쪽에는 거주하는 승려도 전혀 보이지 않고 단지 노적봉(露積峯)에 나무꾼이 다니는 길이 희미하게 나 있으나 봉우리 위쪽으로 올라가기는 어렵습니다” 하였다. 내가 자방에게 “우리는 모두 이미 백발이 되었고 이번 길도 우연히 오게 된 것이니, 지금 와서 한 봉우리를 오르지 않는다면 뒷날을 기필할 수 있겠는가” 하니, 자방이 “나는 그대보다 열 살이나 많으니, 가파른 봉우리를 오를 엄두나 낼 수 있겠는가” 하였다.

아침 식사를 마치고 절 뒤의 작은 암자에 올랐다. 박생(朴甥)이 작은 길을 찾아서 노적봉을 오르려고 하기에 나도 지팡이를 짚고 뒤를 따랐다. 자방(申應榘)이 자제에게 “우리 두 사람만 뒤에 남아서 차마 월사(月沙)에게 놀림을 당할 수 있겠는가” 하고는 드디어 앞서거니 뒤서거니 산을 오르기 시작했다. 괴석(怪石)이 이리저리 길에 솟아 있어 열 걸음에 아홉 번 넘어지면서 봉우리 아래 당도하니, 가파른 바위틈으로 길이 비스듬히 나 있어 전혀 발을 붙일 곳이 없었다. 천민과 두 중이 먼저 올라가 바위 구멍으로 나무를 넣어 사닥다리를 만들고 띠를 늘어뜨려 사람들의 몸을 묶어서 끌어올렸다. 그러고서야 가장 정상에 오르니, 정상은 비좁아 겨우 10여 명이 앉을 수 있었고 정신이 아찔하여 아래를 굽어볼 수 없었다. 눈을 감고 정신을 가다듬으며 서로 부축하고 의지한 채 조금 쉬고 바라보니, 서남쪽으로 대해(大海)가 멀리 펼쳐져 있고 뜬구름과 지는 해에 은세계(銀世界)가 망망하여 시력은 끝이 있을지언정 전망은 가없었다. 보고 알 수 있는 것은 수락(水落), 아차(峨嵯), 관악(冠岳), 청계(淸溪), 천마(天磨), 송악(松岳), 성거(聖居) 등의 산들이 불룩불룩 자그마한 언덕처럼 솟아 있고 월계(月溪) 갈라진 골짜기로 세찬 물결이 서쪽으로 쏟아지고 한 가닥 한수(漢水)는 마치 흰 얼음이나 깁을 펼친 듯 완만히 굽이쳐 왕도(王都)를 감싸 흐르는 광경이었다. 그리고 먼 봉우리와 들쭉날쭉한 섬들이 구름 사이로 은은히 보이는데, 노승이 손가락으로 가리켜 내게 보여 주며 ‘저것은 무슨 산이고 이것은 무슨 물’이라고 하였으나 나는 이때 정신이 황홀하여 분간하지 못하고 그저 ‘예 예’ 하고 건성으로 대답할 뿐이었다. 도성 백만 호의 집들은 매우 가까이 있지만 보이지 않고, 보이느니 발 아래 자욱한 저녁연기가 한 폭의 생동하는 그림을 연출하는 것뿐이었으며, 구름 사이로 상투 같은 모습을 조금 내보이는 것은 종남산(終南山: 남산)이 틀림없었다. 마른 목구멍에 먼지가 일 정도로 갈증이 나서 급히 술을 꺼내어 마시다가 취흥(醉興)에 몇 병을 기울였다. 나는 취하여 노래를 부르고 자제는 일어나 춤을 추었으며, 젓대 소리는 바람을 따라 흩어져 하늘 저편으로 들어가 흡사 유안(劉安)의 닭과 개가 흰 구름 속에서 울음소리를 내는 것과도 같았으니, 참으로 꿈속에 하늘의 삼청궁(三淸宮)에서 노니는 격이었다. 앉아서 멀리 석문(石門) 위를 보니 어떤 사람이 머리를 쳐들고 흰옷을 휘두르는 모습이 마치 누구를 부르는 듯하였다. 우리들은 의아했으나 영문을 알 수 없었다. 그래서 흥이 다해 산을 내려왔는데 술병이 이미 다 비어 있었다. 돌아오는 길에는 걸음이 나는 듯이 빨라 잠깐 사이에 벌써 절에 당도하였다. 우리가 올라갔던 봉우리를 돌아보니 아득하여 마치 전생의 일처럼 느껴졌다. (기존 번역 전재)

仰見三角. 翠色突兀. 呼僧問白雲臺路. 則僧曰. 亂後絶無來往. 路絶久矣. 雖居僧亦不曾一見. 只露積峯微有樵路. 而上頭則難上云. 余謂子方曰. 吾儕俱已白髮. 此行亦偶然. 今來不上一峯. 則後期其可必乎. 子方曰. 吾年長君十歲. 何望陟危峯乎. 早食畢. 登寺後小庵. 朴甥尋小徑欲上露積峯. 余策杖隨之. 子方謂子齊曰. 吾二人豈忍獨後. 貽譏於月沙乎. 遂先後攀躋. 怪石錯道. 十步九顚. 及到峯下. 巖峻逕昃. 絶無着足處. 天敏與二僧先上. 從石罅用木爲梯. 垂帶引之. 束身而上. 始得窮最高頂. 頂窄僅可坐十餘人. 茫不可俯視. 合眼定神. 扶携互依. 少憩而望之. 西南大海. 遠自靑齊. 浮雲落日. 銀界茫茫. 目力有盡. 而望勢無際. 所可記者. 水落,峨嵯,冠岳,淸溪,天磨,松岳,聖居諸山. 纍纍如丘垤. 月溪峽拆. 驚波西注. 漢水一帶. 如拖氷練. 彎回屈曲. 環繞王都. 遙峯亂嶼. 隱見雲際. 老僧指而示余曰. 彼爲某山. 此爲某水. 余時惝怳不能辨. 第唯唯而已. 都城百萬家. 逼近不能見. 但見脚底炊煙粧點一活畫. 雲隙露一螺髻. 知是終南山也. 渴喉生塵. 急解酒沃之. 興酣傾盡數壺. 余醉而歌. 子齊起舞. 笛聲隨風散入層霄. 恍似劉安鷄犬遺響白雲. 眞一三淸夢遊也. 坐間望見石門上. 有人昂首揮白衣若有招者. 余等訝之而不解. 所以興盡下山. 酒壺亦傾. 歸路似捷. 俄頃之間. 已到寺. 回視杖屨之地. 杳如隔世.

이때 월사가 40세, 자방(申應榘)이 51세였으니 그 시절로 생각하면 적지 않은 나이에 지체 높은 양반들이 노적봉에 오른 것이다. 게다가 음주 산행까지 감행했으니 못 말릴 풍류였던 셈이다. 뒤로 이어지는 봉우리는 만장봉, 인수봉, 백운대이다. 이 세 봉을 아울러 삼각산(三角山)이 되었다. 고려의 오순(吳洵)은 삼각산을 보며 시 한 수 읊었다.

聳空三朶碧芙蓉 하늘로 우뚝 솟은 세 떨기 푸른 연꽃

縹緲煙霞幾萬重 아득한 연하 속에 몇 만 겹이던가

却憶當年倚樓處 문득 누대에 오른 그때를 추억하는데

日沈蕭寺數聲鐘 날 저무는 절집에 댕그렁~ 종소리

옛 사람들 중 백운대에 오른 이가 있었을까? 물론 있었다. 1600년대 초 정길(1566~1629년)은 우이동 입구 도성암에 갔다가 백운대 아래 암자에 사는 인원선사(仁圓禪師)와 백운대에 오른 기록을 유삼각산기(遊三角山記)로 남기고 있다.

재미있는 기록은 호산 박문호의 유백운대기(遊白雲臺記) 기록이다. 가까운 사이였던 조선말기 한문의 대가 우림 김택영, 호산 박문호, 매천 황현은 나무꾼 하나 앞세우고 백운대에 도전한다. 고종 19년(1882년) 3월 3일이었다. 백운대를 오르다 보면 방향이 꺾이면서 수직에 가까운 암벽 구간이 있는데 호산은 이곳을 결단암(決斷岩)이라 불렀다. 여기에서 용기를 내어 오를 것인가 아닌가를 결단해야 하기 때문이었다. 매천 황현은 여기에서 기권하고 나무꾼과 우림, 호산 두 사람만 등정에 성공하였다. 성호 이익의 기록에도 백운대에 도전했다가 백운중대까지만 올랐다고 했으니 아마도 이곳에서 도중하차했을 것이다.

요즈음에도 백운대 오르기가 만만치 않은데 보호 장비 하나 없던 그 시절 맨손으로 오른 이들은 대단한 분들이다. 옷도 벗고, 삿갓도 벗고, 신발 버선도 벗고 맨손 맨발로 기어올랐다고 호산은 기록하고 있다. 백운대를 사람들이 오르내리게 된 것은 일제강점기 때 철 사다리를 설치한 이후에 일이다. 요즈음 백운대에 가면 젊은 남녀가 가득 올라 인증샷을 찍는 것을 호산이나 우림 선생이 보면 감개가 깊을 것이다. 더욱이 요즈음에는 외국인들에게도 백운대 오르기가 소문을 탄 것 같다. 국내 거주인도 여행객도 참 많이 늘었다. 백운대 만세!

북한산성 지키는 승군의 총본부였던 중흥사

이제 겸재 그림에서 중흥사로 내려온다. 고려말 태고 보우가 중수한 30여 칸 작은 사찰이었다는데 북한산성 축성 후 성능이 크게 확장하여 136칸이 되었다. 팔도도총섭이 주재하는 승군의 치영(緇營)이 있어 북한산성 안의 용암사(龍巖寺), 보국사(輔國寺), 보광사(普光寺), 부왕사(扶旺寺), 원각사(圓覺寺), 국녕사(國寧寺), 상운사(祥雲寺), 서암사(西巖寺), 태고사(太古寺), 진국사(鎭國寺) 등의 승군 360명을 관할하였다. 1914년 화재로 소실되었으며 1915년 홍수로 빈 터만 남았다. 겸재의 그림과 총독부의 조선고적도보에 원래 모습이 잘 남아 있다.

입구 누각이 만세루(萬歲樓), 마주 보이는 건물이 대웅전이며 대웅전 우측이 대총섭이 상주하는 승군치영(僧軍緇營)이다. 북한삼성 탐승에 나선 이들은 거의 대부분 중흥사를 거쳐 갔으며 그들의 단골 숙박처이기도 하였다.

빈 터는 2020년 완전 복원되어 중흥사의 옛 모습을 찾았다. 조선 후기 문인 홍세태(洪世泰)가 중흥사를 찾으며 읊은 시 한 편 읽고 가련다.

一入中興洞. 千峰不可分. 孤庵問樵子. 敗堞弔將軍.

중흥동에 들어가니 일 천 봉우리 구분 안 되네

외진 암자 나무꾼에 물어 무너진 성가퀴 장군을 조문했네

古壁花垂雨. 春潭氣吐雲. 漫山肥膩草. 步步佛香聞.

옛 성벽 꽃에 빗물 내리고 봄 못 기운 구름 토하네

무성한 풀 온 산 가득하고 걸음걸음 부처의 향기 풍기네

그림에서 보이는 다음 풍경은 항해루(沆瀣樓. 항해는 밤 이슬 기운)이다. 무지개 다리인 언룡교(偃龍橋) 위에 성능이 지은 이층 망루였다. 겸재의 그림과 성능의 지도에 같은 형태로 표현되어 있다. 유삼각산기에서 보듯 이때 산영루(山暎樓)는 터(址)만 남아 있었다는데 그뒤 항해루는 소실되고 산영루는 다시 지어져 1910년대까지 남아 있었다.

지금 항해루와 언룡교는 그 흔적도 찾을 수가 없다. 반면 산영루는 북한산을 대표하는 누각(樓閣)이 되어 많은 외국인들이 다녀가는 핫플레이스로 지금도 그들이 찍은 사진이 남아 있다. 오페르토 수도원 베버 신부의 1911년 사진은 산영루의 생생한 모습을 보여준다. 부끄럽게도 나무 하나 없는 북한산 기슭에 저 멀리 동장대가 보인다. 그뒤 초석만 남아 있던 산영루는 2014년 복원되어 우리 앞에 다시 돌아왔다. 울창한 북한산 숲을 배경으로.

그림의 마지막 부분은 태고사(太古寺)이다. 고려(高麗)적 태고 보우(원증국사)가 창건한 절이다. 그가 입적하자 사리를 몇 곳에 나누어 승탑과 탑비를 세웠는데 이곳에도 그의 승탑과 탑비가 있다. 모두 보물로 지정되어 있다. 북한산 탐승 중 이곳에서 묵었건 청장관 이덕무의 시 한 편 읽는다.

태고사(太古寺)에 묵음

楓杉肅肅隱行宮 단풍과 삼나무 숙연하게 행궁(行宮) 가리고

更有禪菴幾處同 암자는 또 몇 곳이 이와 같을까

露滴虛簷星近斗 빈 처마 끝에 이슬 방울 북두성 가까우니

磬聲遙落石潭磬 풍경 소리 아스라이 돌 못에 떨어지네

태고사를 돌아 중성문을 나선다. 어느 절집에선가 저녁 예불 종소리가 들린다. 겸재의 그림을 찾아간 가을날의 종소리이다. 삼각산을 그린 겸재의 다른 그림들이 나타났으면…. (다음 회에 계속)

<이야기 길에의 초대>: 2016년 CNB미디어에서 ‘이야기가 있는 길’ 시리즈 제1권(사진)을 펴낸 바 있는 이한성 교수의 이야기길 답사에 독자 여러분을 초대합니다. 매달 마지막 토요일에 3~4시간 이 교수가 그 동안 연재했던 이야기 길을 함께 걷습니다. 회비는 없으며 걷는 속도는 다소 느리게 진행합니다. 참여하실 분은 문자로 신청하시면 됩니다. 간사 연락처 010-2730-7785.