(문화경제 = 이한성 옛길 답사가) 매월당의 금강산 길을 쓰려니 마음이 싸하다. 통일 후에 쓸까 하는 생각도 해 보았지만, 통일 이후에는 다시 답사길 겸해서 쓰기로 하고 일단은 옛 글과 옛 그림으로라도 그의 싯길을 이어가는 게 좋을 것 같다.

일전에 겸재 그림 길을 쓰면서, 청와대 안에서 보아야만 하는 겸재의 그림들을 어깨너머로 소개하면서 청와대 문이 열리면 상세히 글을 쓰겠다고 했다. 그런데 뜻밖에 약속을 생각보다 짧은 시간 안에 지킬 수 있었다. 매월당의 금강산 길도 머지않은 날 그렇게 될 것이다.

매월당집에는 매월당이 김화(金化)에서 쓴 시 다음으로 금강산 속에 자리 잡은 장안사(長安寺)를 쓴 시로 이어진다. 아마도 그사이 길에서 쓴 글은 일실(逸失)되었을 것이다. 그러면 매월당은 김화를 떠나 어떻게 금강산 속으로 들어갔을까? 옛길을 따라가야 하지만 화강(花江) 길은 용양보에서 막혔고, 관북대로 옛길은 43번 국도 위 암정교에서 막혔다. 1930년대에는 경원선 철원역에서 분기하여 이곳 김화역을 지나 북으로 가던 금강산철도가 주가를 높였는데 이제는 김화에서 철책에 막혔다.

조선 들어 ‘핫’해진 금강산 유람

하는 수 없이 옛사람의 금강산 길을 따라가 보련다. 고려에서도 금강산은 꽤 유명한 산이었고 조선으로 넘어오면서부터는 모든 이들의 선망의 대상이 되었다. 그러다 보니 선초(鮮初)부터 이곳을 찾는 이들이 많았다. 유금강산기(遊金剛山記)나 동유록(東遊錄) 같은 제목으로 문집에 기록된 금강산 유람 기록들이 많이 남아 있다.

매월당은 25세 되던 해인 1459년 금강산 길에 올랐다. 같은 생육신의 한 사람으로 매월당과 가까웠던 추강(秋江) 남효온(南孝溫)은 26년 뒤인 1485년 봄 금강산 길에 오른다. 추강의 길을 따라가 보면 매월당의 금강산 여행에서 보고 들은 것이 무엇일지는 짐작이 간다.

그는 김화에 이른 이후 관북대로를 따라 60리를 가서 금성(金城) 현에 도착한다. 후세에 농암 김창협도 아침에 김화 생창역을 출발하여 저녁에 금성에 도착했으니 매월당도 김화에서 북으로 60리 지나 금성에 도착했을 것이다. (금강산 철도길 지도 참조)

김화는 군(郡)이었음에 비해 금성은 현으로 규모도 작고 살림도 넉넉하지 못해 김화를 들러 온 옛사람의 눈에는 한빈(寒貧)하다는 기록들이 보인다.

금성을 지나면 금강산 코스는 둘로 나뉘는데 동쪽으로 돌아 단발령 내금강으로 향하는 코스와, 북으로 가서 회양(淮陽)에서 동쪽으로 추지령(湫地嶺, 湫池嶺)을 넘어 통천 총석정(叢石亭)으로 돌아 내려오는 코스가 있었다.

매월당은 동쪽으로 돌아 내금강으로 향하는 코스를 택했고, 추강은 북으로 올라가 회양에서 추지령을 넘는 외금강 코스를 택했다. 추강은 추강집(秋江集)에 유금강산기(遊金剛山記)를 남겼으니 그 발길을 쉽게 알 수 있고, 매월당은 그 여정을 알 수 있는 시(詩)를 남겼기에 추측할 수 있다. 그 시는 ‘다시 단발령에 오르며(復登斷髮嶺)’이다. 아쉽게도 금강산으로 들어가며 처음 넘었을 단발령 시(詩)는 전해지는 것이 없다.

다시 단발령에 오르며

고갯마루에서 고개 돌려 바라보면

(봉우리) 옥돌은 몇천 층일런가.

기쁘게도 티끌 없는 경계를 만나

기쁜 마음 절로 이기지 못하겠네.

골짜기 물빛은 맑고 맑게 빛나고

산세는 우뚝 뾰족뾰족 하구나.

이제 (금강산) 찾아오기 마치려 하니

다시 와 또 한 번 단발령에 오르네.

復登斷髮嶺

嶺頭回首望 白玉幾千層 慶遇無塵界 歡心不自勝

溪光明澹澹 山氣矗稜稜 我欲參方了 重來又一登

단발령(斷髮嶺), 머리를 깎는 고개? 1896년 김홍집 내각이 시행한 그 무시무시한 단발령(斷髮令)을 연상케 하지만 이와는 관련이 없다. 단발령(斷髮嶺) 고개에 올라서면 한순간 금강산이 눈과 가슴으로 와락 다가온다. 이 고개를 넘는 순간 인간 세상과는 떨어져 선계(仙界, 禪界)로 들어간다.

신라의 천년 사직을 고려에 넘기던 날, 마의태자는 갈옷에 지팡이 하나 짚고 개골산(皆骨山: 겨울 금강산)으로 떠난다. 금강산 입구 어느 고개에 이르자 눈 덮인 금강산이 그의 눈 앞에 펼쳐진다. 이제는 인간 세상으로 돌아갈 일이 없겠구나. 그는 그 고개에서 눈물을 머금고 머리를 깎았다. 그 후 이 고개 이름이 단발령이 되었다는 그럴듯한 이야기가 전해진다.

한편으로는 고려 태조가 금강산에 들렀을 때 머리 깎고 선계에 들었으면 했다는 썰(說)도 있고. 이곳을 찾는 이라면 누구라도 머리 깎고 이 산에서 살고 싶어지기에 이런 이름이 붙었다는 말도 전해진다. 필자도 그 고개에 서 보아야 그 마음을 알 수 있을 텐데….

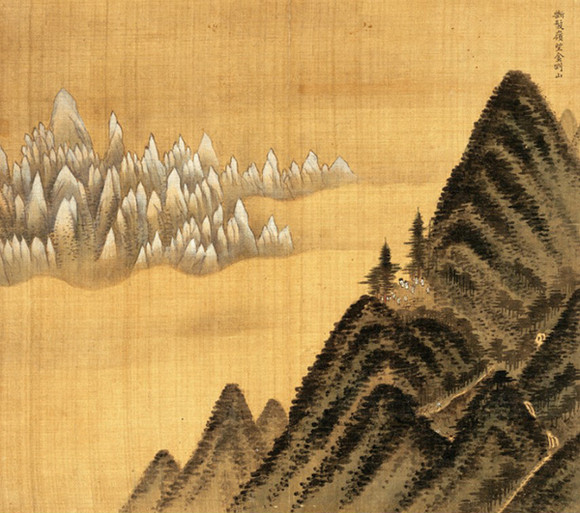

그러다 보니 문인들은 이 고개에 이르면 으레 시 한 수 지었고 화인(畵人)은 필력을 자랑했다. 그중에서도 필자에게 느낌을 가득 주는 그림은 이인문(李寅文, 1745~1821년)과 겸재 정선의 ‘단발령에서 바라본 금강산’이다. 다른 이들 그림도 그렇지만 가 보지 못하는 금강산에 대한 호기심을 불러일으키는 그림들이다. 이렇게 단발령을 넘어 매월당은 금강산 안으로 들어갔다.

장안사 표훈사 정양사 진헐대 백천동 만폭동 원통암 진불암 보덕굴 세암 망고대 만경대 원적암 국망봉 만회암 송라암 무진등 시물비….

(長安寺 表訓寺 正陽寺 眞歇臺 百川洞 萬瀑洞 圓通菴 眞佛菴 寶德窟 帨巖 望高臺 萬景臺 圓寂菴 國望峯 開心瀑 萬回菴 松蘿菴 松蘿菴 無盡燈 施物碑….)

추강의 ‘유금강산기’를 보면 헤아릴 수 없이 많은 사찰과 암자가 기록되어 있다. 그러나 매월당집에 남아 있는 위의 시들을 보면 잊힌 것들이 상당할 듯하다. 아쉽지만 몇몇 곳을 매월당을 따라가 보련다.

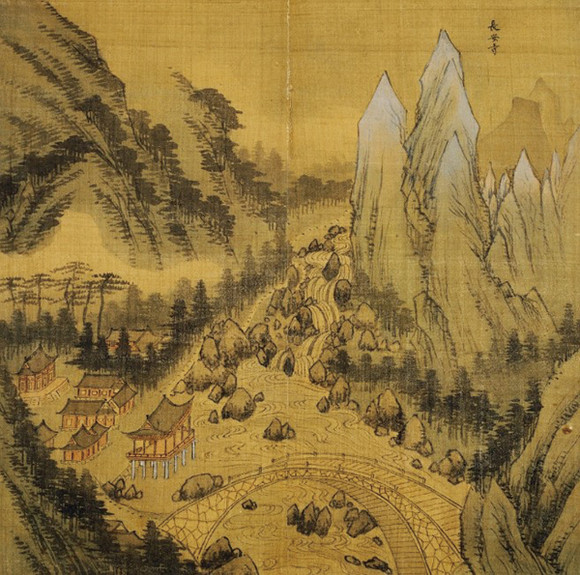

장안사(長安寺)는 단발령을 넘어 제일 먼저 도착하는 절이다. 금강산을 찾는 모든이들이 들러 가는 곳이었고 문인은 시문(詩文)을, 화인(畵人)은 그림을 남겼다. 그뿐일까? 우리 시대에는 노래도 남았다.

장하던 금전벽우 잔재되고 남은 터에

이루고 또 이루어 오늘을 보이도다

흥망이 산중에도 있다 하니

더욱 비감하여라.

이 글을 쓰며 이 노래를 불러 본다. 음악 교과서에 실려 있던 이은상 시, 홍난파 작곡의 ‘장안사’다.

1894년 조선을 방문한 이래 3년여 조선의 이곳저곳을 여행했던 영국의 이사벨라 비숍 여사는 1897년 ‘Korea and Her Neighbours’(조선과 그 이웃나라들)를 출간했는데 여기에 장안사의 소중한 모습들이 실려 있다. 겸재의 그림 장안사도 디테일이 일품이다. 그러면 매월당은 장안사에 와서 무엇을 읊었을까?

장안사(長安寺)

소나무 전나무 그늘진 곳 옛 절에

찾아가 똑똑 선방 문 두드렸네

노승은 선정(禪定)에 들어 흰 구름에 잠겨 있고

집 옮기는 학 맑은 소리 유장하구나

새벽 해 뜰 무렵 대웅전은 빛나고

차 달이는 연기 피어 웅크린 용(龍) 나는 듯하는데

나 두루 다녀 맑고 한가로운 곳에 이르렀으니

명예도 욕됨도 죄다 잊고 말았지

松檜陰中古道場 我來剥啄叩禪房 老僧入定白雲鎖 野鶴移棲清韻長

暁日升時金殿耀 茶煙颺處墊龍翔 自従遊歷清閑境 榮辱到頭渾兩忘

그랬구나, 그는 노산 선생의 비감(悲感)보다는 영욕(榮辱)을 잊었구나.

추강은 본 것을 기록에 남겼는데, 원나라 순제(順帝)와 기황후(奇皇后)가 보시하여 절을 중창하였고 황제만만세(皇帝萬萬歲)라는 금으로 된 편액과, 법당 안에는 일만 오천 개의 작은 부처가 있다고 했다. 절 마당 무진등(無盡燈)은 안쪽을 구리로 장식하여 빛이 반사된다고 했다. 매월당도 무진등을 시로 읊었으니 당대에는 유명한 등(燈)이었을 것이다. 아쉽다, 모두 어디로 사라졌을까?

다음으로 향한 곳은 표훈사였다. 매월당은 소쩍새 우는 밤을 뒤척였다.

표훈사의 밤에

영롱한 누각은 맑은 시내 위 우뚝하고

학이 깃든 가지엔 달그림자 나직한데

한밤에 귀촉도는 내 꿈을 깨는구나

소쩍소쩍~ 늙은 괴목(槐木) 달 지는 쪽이구먼

表訓寺夜吟

玲瓏樓閣壓清溪 巢鶴枝邊月影低 半夜蜀禽呼破夢 聲聲只在老槐西

이곳도 원나라 황제가 시주하여 대대적 불사(佛事)를 하였기에 시물비(施物碑)가 있었고 매월당도 시 한 수 남겼다.

이제 정양사(正陽寺)로 가 보자. 고려 태조 왕건의 기도처라고 한다. 매월당이 남긴 시(詩)는 금강산 문이 열리는 날 다시 만나기로 하고, 만나야 할 시가 있다.

정양사에는 헐성루(歇惺樓)라는 누각이 있는데 1830년 원주 출신 14살 소녀 김금원(金錦園)이 남장을 하고 금강산을 비롯하여 여러 곳 여행길에 올랐다. 그때 그녀가 정양사 헐성루에 올라 읊은 시가 그녀의 여행기인 호동서락기(湖東西洛記)에 전한다.

헐성루는 선경 중에 눌러앉았는데

겨우 산문에 드니 그림 같은 숲이지요

손끝마다 많고 많은 기암절벽에는

헤아릴 수 없는 연꽃 온 봉우리에 피었지요

歇惺樓壓洞天心

纔入山門卽畵林

指末千般奇絶處

芙蓉無數萬峰尖

흔히 금강산 일만 이천 봉(추강은 일만 삼천 봉이라 했다)을 연꽃으로 표현한다. 금원도 헐성루에서 바라보이는 금강산 봉우리들을 감상하고 무수한 연꽃이라 했다. 후세 그림으로도 알 수 있듯이 헐성루에서는 일만 이천 봉이 잘 보인다.

계급 차이 심해지면서 망가진 조선

이제 아쉽지만 훗날을 기약하고 꼭 한 곳만 매월당을 따라가자. 백천동(百川洞). 외금강의 골짜기 물들이 모두 모여 동해로 가는 곳이다. 계곡물이 웅장하고 아름다워 매월당도 그 물의 흐름을 시로 읊었다. 그런데 조선 중기를 넘으면서 이곳은 승려들의 고통이 시작되는 곳이 됐다. 외금강을 돌아 금강산을 오르는 양반들은 두 사람이 메는 가마로 갈아타고 금강산 유람을 다녔다. 무지렁이 백성들이 담당하기도 했지만 대부분은 금강산 각 절에 있는 승려들이 가마를 메고 양반님들 금강산 유람을 시켜야 했다. 가마꾼(견여꾼/肩輿꾼)은 천민 신세가 된 그들의 몫이었다.

겸재의 그림 백천교에는 이런 모습이 적나라하게 그려져 있다. 갓 쓴 양반들, 그들을 말로 모시고 온 아랫것들, 나무 아래 고깔을 쓰고 이들을 모시기 위해 도열한 승려들이 보인다(솔직한 그 시절 표현으로 하면 ‘중들이’ 도열해 있다). 어떻게 그들은 산을 올랐을까? 김홍도와 같은 시대에 활약한 이방운의 그림 속에 잘 나타나 있다. 양반은 가마에 타고 앞뒤로 아랫것/승려들은 그들을 모시고 산길을 오르내려야 했다. 조선은 이렇게 극심한 계급 사회가 되어 활기를 잃어 갔다.

그러면 매월당은 어떻게 금강산 운수행각을 했을까? 그 답은 추강의 기록에 있다. 추강은 추지령에서 통천까지 산길 90리, 평지길 15리를 하루에 걸었다고 기록을 남겼다. 보통 산꾼이 아니면 요즈음도 걷기 쉬운 거리가 아니다.

1485년 4월 15일부터 다음 달 윤4월 20일까지 한 달여 여행했는데 산길에 발이 부르터서 걷기 힘들다는 기록도 남겼다. 아, 이 건강함이여. 매월당은 이렇게 금강산을 누비고 다녔다.