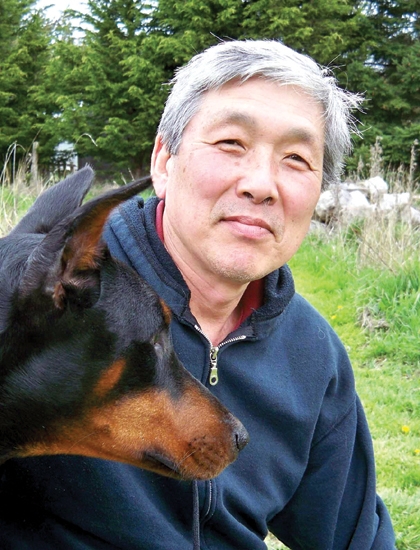

재미 작가 최동열, 그는 동서양 미술사에서 오랫동안 지속된 장르를 통해 개인의 공간과 분리된 곳으로, 개인이 영향을 미치기 힘든 공간을 이야기한다. 그의 작업은 거칠도록 운동감 있는 붓질에 주제의식을 분명하게 부각시킨다. 그림에는 극도로 상징화된 인물과 사물들이 등장한다. 정밀 묘사를 거부한 이미지들은 과연 무슨 이야기가 숨겨져 있을까 하는 호기심과 더불어 그림 읽는 재미를 준다. “개인의 욕망과 먼 공간인 세상은 개인의 욕구가 어느 정도 충족되는 개인 공간과 대치하여 끝없는 갈등을 일으킨다”며 “이를 조화시킨 삶이 ‘밖이 보이는 안’의 회화 구성”이라는 게 작가의 말이다. ‘밖이 보이는 안’의 구성을 하다 보면 어려움이 따른다. 완전히 분리된 공간들을 조화시키는 일이자 안이 밖을 따르거나 밖이 안을 따르는 억지의 조화를 요구하지 않으면, 불안정과 부조화에서 향수처럼 ‘두려움과 떨림’의 짜릿함이 화면에 드라마를 만들어 낸다.

‘밖이 보이는 안’은 르네상스의 티티아노로부터 네덜란드 화가를 거쳐 20세기에 마티스, 보나르, 피카소 등이 다룬 작업 방식이지만, 최 작가는 오로지 이것만을 그린다. 밖의 세상과 안의 개인과의 관계는, 매일 변하는 달의 모습을 쳐다보며 고대 그리스 철학가 파르메니데스가 구성한 변하지 않는 전체인 존재와 진실로부터 시작돼 20세기 독일 마틴 하이데거의 ‘존재와 시간’에서 고민한 존재 속의 개인 같은 철학적 고민까지 무한한 가능성을 담은 이야기다.

최동열이 그려내는 ‘밖이 보이는 안’ 시리즈는 1984년 멕시코 유카탄 반도에서 시작되었다고 했다. 뉴욕에서 회화 작업 도구와 캠프 장비를 차에 싣고 유카탄 정글 속 마야 마을에서 밖과 안이 잘 구분되지 않는 움막에서 작업을 할 당시 장대 같은 소나기가 쏟아져 내리며 만들어내는 자연의 이미지를 그만의 심상에 담아낸 결과다. 그는 “밖이 보이는 도시야경은 보이는 산수가 아니라 작가에게 보이는 세상이나 작가가 상상하는 세상으로 점점 바뀌어가고 있다”며 “둥그런 빌딩들, 기우뚱거리는 빌딩들은 직사각형으로 똑바로 감옥처럼 지어져 서 있는 현대 건물들을 해방시키며, 어떻게 보면 요사이 건축에 유행인 해체론(deconstructionism)과 연관이 있다고도 할 수 있다”고 말했다.

그는 자신의 작업에 대해 “우후죽순처럼 수많은 주의(ism)가 명멸한 예술의 파노라마를 관람하고 체험하며 흡수한 21세기의 현대 화가가, 모든 것을 일어나지 않는 것처럼 악몽 같이 지워버리고, 100년 전으로 돌아가 그들과 함께 새로운 세계를 구축하는 열정으로 벌벌 떨며 작품을 할 수 있는가에 대한 나의 질문”이라고 표현했다. 이렇게 15년만 더하면 자신이 태어난 해에 황당하게 생을 마감한 이인성 같은 선배뿐 아니라 100년 후에 벌벌 떨며 보여줄 만한 새로운 세계들이 나름 많이 나올 것 같다는 게 그의 약속이다. - 왕진오 기자

제296호

제296호 ![[신년사] 신동빈 회장 “성장·혁신 발판 삼아 롯데 새 역사 만들자”](/data/cache/public/photos/20260101/art_201908_1767312911_170x110.jpg)

![[신년사] 전영현 삼성전자 부회장 “AI 반도체 수요 대응, AI 시대 선도하자”](/data/cache/public/photos/20260101/art_201902_1767311544_170x110.jpg)