▲'일년만 미슬관'의 건물 전경. (사진 = 윤하나 기자)

쌀집, 태권도장, 전기상 등이 있던 상가 건물에 미술관 아닌 ‘미슬관’이 자리했다. ‘일년만 미슬관’은 1년 뒤 철거될 빈 건물에서 시작된 시한부 예술인 자치 대안공간 프로젝트다. 서울 내 대부분의 대안적 전시공간들이 종로나 문래 등 특성 있는 지역에 집중된 반면 일년만 미슬관은 서울 강서구 등촌동의 조용한 주택가에 위치했다. 일 년여의 시간이 훌쩍 지나, 철거 예정일인 2월 3일까지 불과 2주가량 남은 이곳에 들러 마지막 한 달간의 전시를 주목해본다.

▲일년만 미슬관의 현관 입구. (사진 = 일년만 미슬관)

일년만 미슬관 - 예술의 잔당들

언어적 유희가 발동한 이 재기발랄한 이름들은 모두 작가 7명이 모이면서부터 시작됐다. 일년만 미슬관의 유래는 지난 2015년 10월, 일 년 뒤 철거가 예정된 건물의 빈 공간을 건물주가 임대료 없이 1년 동안 사용할 수 있도록 허락하면서부터다. 법적 인증 없이 미술관이란 이름도 쓸 수 없어 결국 점 하나를 뺀 일년만 미‘슬’관이 됐고, 뜻 없던 미슬이란 말에 ‘아름답고 곱다’란 의미도 부여했다.

시각예술가 박종혁, 썬썬, 심윤아, 이은경, 이정우, 조은재, 조말 총 7명의 작가 집단 ‘예술의 잔당들’이 일년만 미슬관을 운영한다. 국내 최고 복합문화예술공간이라 불리는 ‘예술의 전당’에서 점 하나의 위치만 바꿔 만든 이름에서 도전적인 작가 정신이 묻어난다. 작가 7명이 매달 개인전 및 단체전을 치르는 동안 철거 날이 가까워질수록 건물의 빈 상가도 늘어났다. 이에 늘어난 빈 공간을 활용할 수 있는 객원 작가들을 추가로 아무런 자격조건 없이 선착순으로 모집하며 점차 참여 작가 수도 늘어났다.

▲정문경, '주마등'. 혼합재료, 사운드, 가변크기. 2017. (사진 = 정문경)

예술의 잔당들 중 한 명인 박종혁 작가는 “작가들끼리 모여 전시할 수 있는 공간을 마련하고 싶었다. 전시를 열고 방문객을 맞이하거나 초대할 수 있는 공간의 힘이 있다”며 공간 마련의 계기를 설명했다. 이어 “(자생적 미술공간이 주로 포진한) 이슈가 되는 다른 지역들에 비해 이곳은 마을 주민이 슬리퍼를 신고 아기 손 잡고 올 수 있는 일상적인 골목”이라고 소개하며, “동네 미술관이란 개념이 시내의 미술관에 자주 가기 어려운 동네 주민들에게 미술의 문턱을 낮춰줄 것이라 기대했다. 자주 오는 어머님들은 ‘우리 동네에 미술관도 있다’며 주변에 자랑하거나, 주변 직장인들이 점심시간에 잠시 들러 작품을 감상하기도 한다”고 말했다.

건물의 철거까지 2주가량이 남은 현재, 이들은 사라질 공간을 마냥 아쉬워하기보다 ‘지금 이 공간에서 무언가를 하고 있다는 것 자체가 즐겁다’고 말한다. 그간 진행해온 예술의 잔당들 전시를 돌아보는 아카이브 전시를 지난주 마치고 공간의 마지막을 어떻게 기념할지 고심 중이다. 박 작가는 마지막으로 “공간 운영에 참여한 작가들이 각자의 동네에서 이런 활동을 계속해 이어나갔으면 좋겠다”고 덧붙였다.

▲정필주+정기쁨, '다이얼로그 프로젝트 - 말하지 않는 일의 흔적'. 2017. (사진 = 정필주)

다이얼로그 프로젝트 in 일년만 미슬관

지난 19일 방문한 일년만 미슬관에는 정문경, 후쿠자키 츠바사, 고사리 작가의 전시가 본관 1층과 지하, 가정집의 방 2곳에서 열렸다. 예술사회학 연구자이자 문화기획자인 정필주가 기획한 ‘2016 다이얼로그 프로젝트 in 일년만 미슬관’은 2016년 12월부터 2017년 1월까지 진행하는 연속 기획 작업이다.

설치작가 정문경의 '주마등‘은 본관 지하의 서늘한 공간에 커튼과 바가지, 그리고 물이 떨어지는 소리를 설치했다. 세월의 흔적이 묻어나는 아이보리 색 레이스 커튼이 큰 공간을 사선으로 가로지르고, 커튼 밑으로 각양각색의 바가지가 늘어섰다. 똑 똑 떨어지는 물소리가 공간 어딘가에서 울려 퍼졌다. 정문경 작가는 레이스 커튼 너머로 보이는 공간에 대해 “희미한 과거 혹은 아득한 미래처럼 표현하고 싶었다”고 말하며, 작품 제목인 주마등에 대해서도 “(사람으로 치면) 죽기 직전의 건물인 이곳에게 사람의 마지막처럼 눈앞에 떠오르는 주마등 같은 광경을 선물하고 싶었다”고 밝혔다.

▲고사리, '이사'. 비닐, 가변크기. 2017. (사진 = 정필주)

본관과 함께 철거될 예정인 다세대 빌라 주택의 101호에는 작가 고사리의 설치작업 ‘이사’가 전시 중이다. 그는 투명한 비닐로 집 내부 전체를 구석구석 포장했다. 환풍기가 달린 창에서 들어오는 바람 탓에 수시로 비닐이 바스락거리며 죽은듯한 공간에 생기를 불어넣는다. 고사리 작가는 “사람에게 이사는 한 곳에서 다른 곳으로 이동하는 것을 말한다. 하지만 공간의 입장에서 이사란, 긴 시간 이곳에서 오간 수많은 물건과 사람들을 겪어낸 시간을 걷어내는 것이 아닐까 생각했다. 그래서 곧 사라진 이곳도 보이지 않는 어딘가로 이사를 준비하고 있다고 느꼈다”고 전했다. 그의 말처럼 곧 사라질 이 공간도 그간의 시간을 포장하며 또 다른 곳으로의 전환을 기다리고 있을지 모른다.

옆방 102호에는 최근까지 20년간 이 집에 살던 가족의 흔적이 여실히 남았다. 빛바랜 벽지 위로 액자나 시계가 걸렸던 흔적이 남아있는가 하면, 가정의 평화를 위한 부적도 문 위에 그대로 붙어있다. 동물 드로잉 작가 후쿠자키 츠바사는 102호에 나흘간 머물며 방 하나 가득 호랑이와 레오파드 무늬를 그려 넣고 있었다. 보통 이 공간은 해외 작가들이 일주일 이내로 단기 체류할 수 있는 레지던시 겸 전시공간으로 쓰인다. 츠바사의 드로잉 작품은 본관 1층에 따로 전시 중이다. 작가가 직접 본 동물의 모습에서 영감을 얻어 가상의 장식이나 의복을 입힌 드로잉이 재미있다.

▲작가 후쿠자키 츠바사가 철거 예정인 가정집 102호에서 작업 중이다. (사진 = 윤하나 기자)

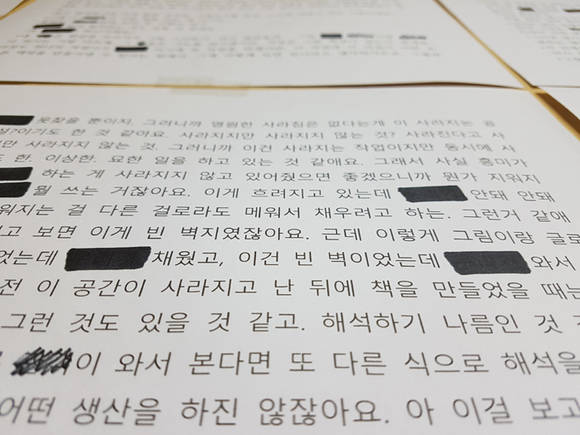

102호의 거실 공간에는 타이포 디자이너 정기쁨와 기획자 정필주가 함께 나눈 오랜 대화의 기록을 지워나간 텍스트 작업 ‘다이얼로그 프로젝트: 말하지 않는 일의 흔적’이 설치됐다. 이들은 동일한 대화 기록물에서 각자의 관점으로 단어나 문단을 삭제하며 또 다른 대화를 시도한다. 기획자이자 작가로 참여한 정필주는 “우리가 이 공간에서 활동한 기억도 언젠가 지워지겠지만, 이 철거 직전의 공간에서 지워지고 잊혀짐의 의미를 음미하고 싶었다”고 말했다.

정필주 기획자는 네 전시에 앞서 진행된 아사노 아야카의 전시까지 총 작가 5명의 전시를 기획했다. 그는 특히 전시에 앞서 이 공간들을 방문할 때마다 “사형날짜를 받은 사형수를 한 주에 한 번씩 면회오는 것 같은 기분”이었다며 “소멸해가는 계절인 이 추운 겨울과 빈 공간이 잘 어울렸다”고 소회했다.

이 밖에도 정원희 작가의 '아름다운, 너무나 아름다운'전과 김태연 작가의 '어색한 표피'전이 본관 1, 2층에서 열리고 있다. 모든 전시는 1월 25일까지.

▲후쿠자키 츠바사, '샹들리에(Chandelier). 종이에 연필. 2015. (사진 = 후쿠자키 츠바사)

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

제519-520호

제519-520호