(CNB저널 = 김금영 기자) 2016년, 100세가 된 김병기 작가의 개인전 ‘백세청풍’ 현장을 찾았었다. 그로부터 3년이 지난 2019년, 이젠 103세가 된 작가의 개인전을 또 마주했다.

가나아트센터가 김병기 작가의 개인전 ‘여기, 지금’을 5월 12일까지 연다. 우스갯소리로 “아직 살아 있어서 전시를 하게 됐다”는 그다. 이번 전시는 작가의 대표작뿐 아니라 신작 또한 포함한다. 2016년 이후 서울에서 작업한 작품들이다. 100세가 넘은 나이에도 안주하지 않고 여전히 붓을 손에 들고 있는 그다. 전시 현장에서도 “이제 장수의 비결이 뭐냐는 질문보다는 그림에 대한 이야기를 하고 싶다”고 연신 강조했다.

작가는 국내외를 오가며 현대적인 조형성에 대한 연구를 꾸준히 이어 왔다. 1934년 일본 아방가르드양화연구소에 입소해 추상미술과 초현실주의 미술을 접한 뒤 추상성에 대한 연구를 시작했다. 일본에서 공부를 마친 뒤 1939년 한국으로 돌아와 50년미술협회를 결성하고 ‘피카소와의 결별’(1951)이라는 글을 발표, 제 8회 상파울로 비엔날레에 커미셔너로 참여하는 등 ‘추상화가 1세대’로서의 행보를 이어 왔다.

작가가 말하는 추상미술은 ‘정신성’과 ‘형상성’의 공존이다. 과거부터 꾸준히 그려 온 그림, 그리고 가장 최근까지 그린 신작으로 구성된 전시장 1층에 설치된 작품에서도 이 이야기는 이어진다. 예컨대 ‘다섯 개의 감의 공간’ 그림에서는 감의 형상이 명확하게 보이지만 단순히 감을 보고 그리는 것에 그치지 않았다. 캔버스에 여러 선을 그어 추상적인 공간까지 함께 형성했다. “그림에 형상성만 있다면 장식품에 불과하다”는 작가의 가치관이 반영된 결과다.

작가는 “회화는 현실 세계를 반영하기 때문에 근본적으로 형상성에서 벗어날 수 없다. 하지만 눈에 보이는 형상만을 그대로 재현하면 그것은 모방된 장식품에 불과하다”며 “진정한 예술이 되기 위해서는 여기에 인간의 감정이나 관념들 같은 정신성 또한 함께 구현돼야 한다. 형상성과 정신성이 대립하지 않고 조화를 이루며 현실 세계를 담는 것이 중요하다”고 말했다.

‘산의 동쪽 – 서사시’은 이런 작가의 생각을 엿볼 수 있는 작품이다. 화면 전체를 노란 빛깔이 가득 채우고 있는 가운데 아래쪽에 선으로 공간을 나눠 놨다. 그런데 빨간색의 삼각형이 검은색의 네모 공간으로 삐쭉 넘어가 있다. 작가는 “그림을 그리다가 틀 안에 갇힌 삼각형이 외로워 보였다. 그래서 틀을 벗어나 네모난 칸으로 한 발 더 내딛어 어우러지게 만들었다”고 말했다.

그림을 그리는 작가가 느끼는 다양한 감정들이 들어간 그림은 어찌 보면 작가의 정체성을 표현한 자화상처럼도 느껴진다. 그는 “그림을 그릴 때 신호가 온다. 코끝이 짜릿해지고 눈물이 핑 돌면 ‘이제 됐다’ 하는 신호다. 작품이 됐다는 것은 합리적 이성을 넘은 감정의 문제”라고 말했다.

이때 작가는 “작품이 완성됐다”는 표현 대신 “작품이 됐다”고 표현했다. 그의 그림들이 그렇다. 그리다 만 것 같은 화면 속 선들은 미완성의 느낌이다. 하지만 미완성이라 부족하게 느껴지는 게 아니라 그 미완성의 선이 무한대로 뻗어나갈 것만 같은 가능성을 내뿜는다. 작가는 “미완성도 결국은 완성이다. 그림이 만들어지는 과정 자체가 예술”이라며 “이는 지금 우리의 상황과도 같다. 지금, 현재 여기를 살아가는 과정을 겪고 있는 우리와 예술은 닮았다”고 말했다.

“형상성만 존재하는 그림은 장식품에 불과”

지난 ‘백세청풍’전에서 다소 어두운 색들이 중심을 이뤘다면 이번엔 노란색 등 화려한 색감이 눈길을 끈다. 이건 작업실 창문으로 단풍이 잘 보였기 때문이기도 하지만 청·적·황·백·흑의 전통 오방색에 대한 작가의 애정에서도 비롯됐다.

작가는 “상당히 오랜 기간 동안 어두운 갈색으로 그림을 그렸다. 화면이 시커멨다. 그런데 색채에 대한 내 욕망이 일어나기 시작했다”며 “한국의 색채는 단순하지 않다. 물론 고려청자와 조선백자도 있고 ‘백의민족’으로 이야기되기도 하지만 우리 산수만 봐도 사계절의 색이 매우 다채롭다. 이렇게 아름다운 색채가 감동을 주는 나라는 흔하지 않다”고 말했다. 또한 그는 “앞으로 내 작품에서는 보다 컬러풀한 색채를 볼 수 있을 것이다. 앞으로가 얼마나 될지는 모르겠지만”이라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

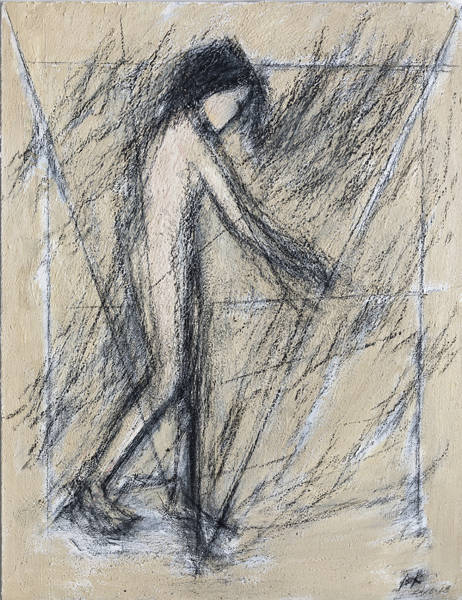

이번 전시에서는 누드화도 선보인다. 누드화 또한 단순히 인물만 그려 넣은 것이 아니라 역삼각형 구도를 함께 화면에 배치하며 형상성과 정신성의 조화를 시도했다. 이 누드화는 우리의 어머니에 관한 이야기라는 설명이다.

작가는 “수평과 수직의 구도를 항상 의식한 기하학적 추상의 대가 몬드리안의 미학에 동양의 정신을 합쳐보면 어떨까 생각했다. 그 무게감이 안정적인 정삼각형이 아닌 불안정한 역삼각형을 통해 화면에 드러난다”며 “그림 속 인물은 바로 우리를 키운 우리의 어머니들이다. 현명하고 강한 어머니들이 현재의 우리를 만들었다. 그 정신에 감명 받았다. 앞으로는 초상화도 많이 그려보고 싶다”고 의지를 보였다.

이중섭, 김환기, 박수근, 유영국 등과 친했던 작가는 전시가 열릴 때마다 이들에 대한 질문을 꾸준히 받아 왔다. 하지만 “내가 들러리처럼 나와서 불만이다. 나는 나대로 주역이다. 조역이 주역처럼 나오는 영화들처럼, 난 그런 사람이다. 단거리 선수가 아닌, 100살 넘어서 지금도 그림을 그리는 장거리 선수”라고 목소리를 높였다.

그렇다. 작가는 이번 전시명에서도 그렇듯 과거보다 ‘여기, 지금’에 집중하고 있다. 이번 전시명은 작가가 미국에서 접한 장 푸랑수아 리오타르(1924~1998)의 글 ‘포스트모던의 조건’에서 따왔다. 리오타르는 바넷 뉴면(1905~1970)의 ‘영웅적이고 숭고한 인간’을 예시로 ‘지금(now)’의 개념을 아무것도 일어나지 않은 현재의 시간, 의식적으로는 알 수 없는 시간이라고 설명했다. 이를 작가는 캔버스의 빈 화면을 바라보는 작가의 마음으로 받아들였다.

그는 “우리는 앞으로 벌어지지 않은 일에 대한 두려움을 마음에 품고 살아간다. 작가들 또한 빈 캔버스를 보고 앞으로 그릴 그림에 대해 가슴이 두근거리지만 두려움 또한 느낀다. 즉 아무것도 발생하지 않은 시간, ‘지금’을 경험하는 것”이라고 말했다.

이번 전시에서 작가는 이런 리오타르의 ‘여기, 지금’이라는 개념을 동양 사상의 ‘무위(無爲)’ 개념과 동일하게 바라본다. 빈 캔버스는 아무 것도 존재하지 않는 것이 아니라, 무한한 가능성을 담은 무위로 작가에게 다가오는 것. 즉 빈 캔버스를 바라보는 ‘지금’의 순간은 단지 두려움에 그치는 것이 아니라 캔버스의 빈 공간을 채워 넣고자 하는 무아경의 상태로 작가를 이끈다.

작가는 “예술에 있어 ‘1+1’의 답은 2가 아니라 3도 되고 5도 될 수 있다. 노자의 세계는 0이다. 나는 노자 철학을 존중한다. 시간의 단면이라는 점에서 실존주의도 노자와 비슷하다”며 “늘 내 작업은 무(無), 허(虛), 공(空)과 같다. 아무런 제약이 없는 상태, 무한한 가능성이 잠재하는 0의 공간을 실현하고자 한다”고 말했다.

103세가 된 작가는 여전히 그림이 지닌 무한한 가능성을 믿고 그림을 그린다. 그의 ‘지금’의 시간을 이번 전시에서 느껴볼 수 있다.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

![[신년사] 신학기 수협은행장 “과감한 쇄신 실행할 것…원팀으로 더 큰 도약”](/data/cache/public/photos/20260102/art_202089_1767599084_170x110.jpg)

![[신년사] 정의선 현대차그룹 회장 “AI 전환기, 더 큰 성장 기회”](/data/cache/public/photos/20260102/art_202067_1767592452_170x110.jpg)