동덕여자대학교 큐레이터학과 학생들이 5월 29일~6월 4일 탈영역우정국에서 제19회 졸업기획전시 ‘날마다 자라나는 장례식’을 연다. 전시 제목은 한강의 소설 ‘소년이 온다’ 속 “네가 죽은 뒤 장례식을 치르지 못해, 내 삶이 장례식이 됐다”는 구절에서 영감을 얻었다.

전시 관계자는 “소설의 배경은 5·18 광주민주화운동이지만, 우리 주변에는 국가의 폭력과 사회의 구조적 억압에 의해 장례를 지내지 못한 사람들이 곳곳에 산재해 있다. 그들은 사회 구성원으로서 합당한 대우를 받지 못한 채 2009년 용산 참사, 세운상가 활성화 종합계획, 세월호 침몰사고, 제주 4·3사건, 식민지배의 기억, 2016년 미술계 성폭력 등으로 실질적인 혹은 상징적인 죽음을 맞이했다”고 밝혔다. 이어 “그런 참혹한 상황에서 ‘날마다 자라나는 장례식’은 희생자에게 애도를 표하고, 삶 자체가 장례식이 돼버린 사람들의 슬픔을 달래고자 한다”고 전시 기획 의도를 밝혔다.

참여 작가들은 수많은 죽음 아래 처참한 풍경과 시간을 수집 및 기억하며 이를 통해 대화를 시도한다. 전시에서 ‘장례식’이라 명명한 미술 실천들은 폭력적인 세계에서 미술이 무엇을 해야 하고, 더 나아가 무엇을 할 수 있을지에 대해 각자가 내놓은 질문이다.

장서영과 김익현은 역사적으로 혹은 사회 구조적으로 배제되고 소외된 존재를 작품에 불러들인다. 장서영은 설치 작업 ‘나를 잊지 마세요’에서 손전등으로 화면을 비춰 언론 보도 사진에 등장하는 정치인들의 얼굴을 지워나간다. 군중 앞에서 마이크를 잡던, 묵직한 존재감의 사람을 하얗게 삭제하는 장면은 제목과 역설을 이룬다.

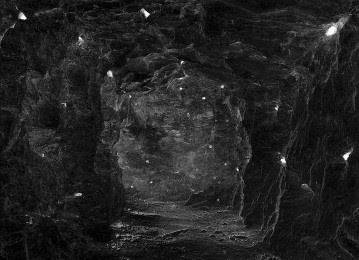

김익현은 아무것도 보이지 않는 폐광 사진, 금붙이 이미지를 반복 영사 한 슬라이드, 금광과 관련된 여러 텍스트로 구성된 ‘링크 패스 레이어(LINK PATH LAYER)’를 통해 한때 욕망을 채우기 위해 어마어마한 노동력을 끌어 모으던 광산에 휑한 구멍만이 남아 있는 모습을 보여준다.

정덕현은 사회 구조에 짓눌린 노동자들을 지필묵으로 그린다. 그는 산업화 시대 노동운동의 시작점에 있는 봉제 공장 여공들의 모습을 ‘그림자’에 담아낸다. 이제는 여성의 신체와 이를 형상화한 오브제를 고전적인 유화로 묘사한다. 어디에서 한 번은 봤을 법한 세 여인을 담은 ‘뒤돌아보지 마라’는 사회에서나 가정에서나 오갈 데 없이 이리저리 밀려나는 보통의 한국 여성과 닮았다.

김흥구와 이선애는 각각 제주와 동두천에서 국가에 의해 희생당한 지역주민과 여성의 이야기를 풀어낸다. 김흥구의 ‘트멍_얼굴, 돌’은 제주 4.3사건의 생존자 및 유족들을 찾아가 증언을 듣고, 참사의 파장 아래 살아가는 그들의 모습을 찍은 작업이다.

이선애는 1960~90년대 미군 주둔이 활발했던 동두천에서 국가권력에 의해 희생된 기지촌 여성들의 장례를 치른다. ‘날 보러와요’에서 그는 폐허가 된 낙검자수용소에서 발견된 동물의 사체를 모아 화장하고, 그 잔해를 납골함에 담아 하얀 종이꽃 더미에 놓는다.

흑표범은 희생자들을 위한 구체적인 행위로서 씻김굿을 한다. ‘베가(VEGA)’에서 그는 세월호 참사 이후 남겨진 사람들의 목소리와 희생자들이 남긴 물건을 한데 모아 뉴스 몇 줄, 보상금, 겉치레식 진상조사와는 바꿀 수 없는 일상의 가치를 상기시킨다. 애도와 기억을 실천하면서 거대한 참사 앞에서 예술이 어떤 역할을 할 수 있을지, 예술과 사회가 어떻게 공존할 수 있을지 고민한다.

김남훈은 깜빡이는 불빛으로 죽음을 드러냄과 동시에 남겨진 사람들을 위로한다. 재개발 구역의 빈집 사이에서 찾은 전구를 모아 제작한 ‘모스_별’(2017)에서 총 26개의 전구는 각기 다른 빛을 내며 모스 부호로 대화한다. 언젠가 누군가의 삶을 밝혔을 전구들은 이제 제각기 번갈아 주고받는 목소리가 된다.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

![[신년사] 신학기 수협은행장 “과감한 쇄신 실행할 것…원팀으로 더 큰 도약”](/data/cache/public/photos/20260102/art_202089_1767599084_170x110.jpg)

![[신년사] 정의선 현대차그룹 회장 “AI 전환기, 더 큰 성장 기회”](/data/cache/public/photos/20260102/art_202067_1767592452_170x110.jpg)