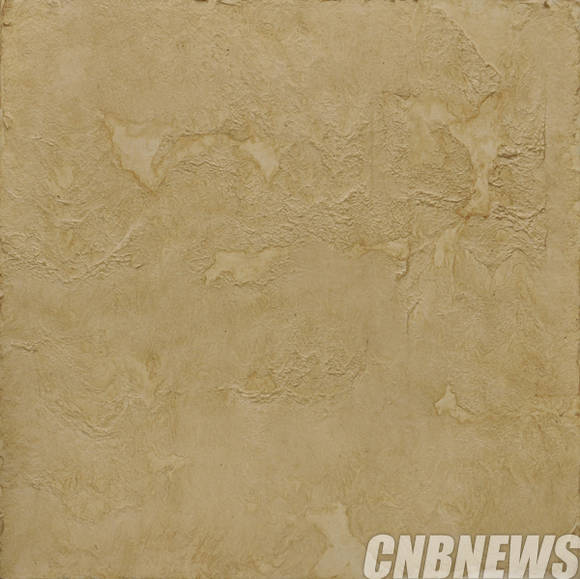

▲정창섭, '묵고 96603'. 캔버스에 닥, 180 × 230cm, 1996.(사진=조현화랑)

(CNB저널=왕진오 기자) 한국 현대미술의 정체성을 끊임없이 모색해온 정창섭(1927∼2011) 작가의 시대별 작품을 한 자리에 모아 한국 추상미술 흐름을 볼 수 있는 회고전이 7월 10일∼8월 30일 조현화랑 부산에서 진행된다.

정창섭 작가는 평생을 전통과 현대, 동양과 서양, 정신과 물질 등 이질적 개념이 합치되는 물아합일(物我合一)의 세계를 추구해 왔다.

한지의 원료인 '닥'이라는 물질이 지닌 고유의 생명력을 이끌어 내기 위해서 자신을 비우고 침묵과 무명의 상태를 전제로, 독창적인 예술 세계를 구축했다.

작가는 특이하게도 한지(韓紙)를 '한지(寒紙)'로 불렀다. "한지야말로 추운 겨울에 만들어야 제격"이라며 한지에 대한 남다른 애정과 끊임없는 탐구를 전개했다.

▲정창섭, '묵고 9613'. 캔버스에 닥, 260 × 160cm, 1996.(사진=조현화랑)

정창섭은 1950년대 초에서 70년대 초반까지 당시 시대적, 정신적 상황을 반영해 주로 붉은색과 청색의 단색 유채를 사용해 두터운 마티에르의 강하고 거친 느낌을 주는 작품을 선보였다.

1980년부터는 물체의 형상도 완전히 사라지고 지지대로서의 캔버스조차도 사라져 온전한 '닥'의 본래 모습이 캔버스와 혼연일체가 되어 나타나기 시작했다.

초기 작품은 단단하고 무표정의 모습으로 연한 황갈색에서 노랑기가 있는 베이지 색채 등 모두 단색으로 이루어진 것이 특징이다. 그 후 1990년을 전후해 나타난 '묵고' 연작은 80년대 작품보다 뚜렷한 사각의 형태와 초기엔 먹색, 청색 위에 붉은색, 회색 등 한 가지 단색이 더 입혀졌다.

초기 작업보다 더 부드러워지고 닥의 본래 색과 대조되는 단색도 나타났다. 2000년대에 들어서는 90년대 '묵고' 시리즈의 사각형 형태가 깊어지고 '닥'이 주는 음과 양의 대조가 뚜렷했다.

닥의 물성이 더욱 견고하고 단아한 모습으로 투명화된 형태로 내재화돼 작가가 구축해온 물아합일 사상이 심화되어 표현됐다.

▲정창섭, '묵고 23606'. 캔버스에 닥, 162 × 130cm, 2003.(사진=조현화랑)

정 화백은 생전에 "나의 작업은 주어진 종이 표면에 어떤 우연적 과정을 펼쳐놓은 것이 아니고 종이의 원료인 닥을 주무르고 반죽해 손으로 두드리는 전 과정을 통해 종이의 재질 속에 나의 숨결, 그리고 혼과 체취가 녹아들어 마침내 하나가 되게 하는 과정인 것"이라며 "도의 길을 걷는 사람들이 선의 세계를 맛보는 것처럼 동양적 정신과 물질의 조화를 나는 적막한 내 작업을 통해 이루려 하는 것"이라고 설명했다.

조현화랑 부산에서 열리는 정창섭의 개인전에는 지난 6월 프랑스 파리 페로탱 갤러리에서의 개인전과 제56회 베니스 비엔날레 한국관에 참여함으로써, 세계적으로 재조명 받고 있는 작가의 작품 중 1980년대 '닥' 시리즈 작품과 90년대∼2000년대까지 이어진 '묵고' 연작 작품을 포함한 30여 점이 전시된다.

소리 없이 조용하면서도 강렬하게 다가와 그 색채가 더욱 돋보이며, 은은한 향과 멋이 보이는 이번 전시를 통해 작가가 일관성 있게 심화해온 정신과 물질이 합일치 되는 정창섭의 순수한 작품 세계를 그대로 느낄 수 있다.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스