(CNB저널 = 김금영 기자) 한복을 곱게 차려입은 여성의 자태가 아름답다. 그런데 얼굴이 보이지 않는다. 무슨 연유일까.

독일 작가 헬레나 파라다 김이 초이앤라거 갤러리에서 작품을 3월 28일까지 전시한다. 현대 미술을 전공한 작가는 전통적인 재료와 테크닉을 이용해 현대적인 오브제들을 재해석하면서 현대 사회의 역사적, 사회적 맥락을 찾아가는 작업을 이어 왔다. 이번 전시 화면 속 주요 오브제는 한복이다.

작가의 어머니는 한국인, 아버지는 스페인인이다. 1960년대 말 2차 대전 이후 노동력 부족 사태를 겪고 있던 독일에 한국의 간호사, 광부가 파견됐다. 작가의 어머니 또한 파독 간호사이자 이민 1세대였다. 독일 퀼른에서 태어나고 자란 작가는 어머니가 한국인이라는 건 알았지만 한국에 대해 자세히 알지는 못했다. 그러다 10년 전 서랍을 열었다가 우연히 발견한 어머니의 한복에 깊은 인상을 받았다고.

“이민 세대에게 한복은 특별했어요. 60년대 말 독일에 온 한국인은 성당을 가거나 설날, 추석 등 특별한 날에 한복을 챙겨 입었다고 해요. 고국을 떠나와 접한 외롭고 낯선 환경에서 한복을 입으며 고국에 대한 그리움을 달래고, 한국인으로서의 정체성 또한 느낀 게 아니었을까요? 제 어머니에게도 한복은 단순한 의복을 넘어 매우 특별한 존재였을 거예요. 한복의 색감이나 디자인 자체도 굉장히 아름다웠지만 한복에 담긴 이런 의미들에 더욱 관심이 갔어요.”

앞서 작가는 초상화를 꾸준히 그려왔다. 그런데 한복을 그리면서 인물의 얼굴을 배제한 이른바 ‘한복 초상화’를 그리기 시작했다. 특별한 오브제를 통해서도 그 사람의 정체성을 드러낼 수 있다는 생각에서였다. 또 실존과 죽음에 대한 관심까지 확장된 결과였다.

“초상은 실존을 나타내요. 좋아하는 사람이 있으면 초상을 그려 그 사람의 순간을 잡고 싶어 하죠. 그런데 한복 또한 초상과 비슷하다고 느꼈어요. 한복을 그리기 시작하면서 다양한 한복을 봤는데, 그중엔 이미 돌아가신 분들의 한복도 있었어요. 이미 세상을 떠난 분이지만 사람들은 그 사람이 남긴 의복을 통해 그 사람의 존재를 기억하고 있었죠. 마치 초상처럼요.”

작가는 한복을 그린 뒤 작품명으로 한복을 소유한 사람의 이름을 붙였다. 화면에 인물의 얼굴은 보이지 않지만 작품명과 한복을 통해 그 사람의 정체성을 따라가 보는 작가의 방식이다.

그런데 모든 화면에 얼굴이 없는 건 아니다. ‘자매’(2009) ‘세나와 라파엘’(2017)에는 한복을 입은 사람의 얼굴이 제대로 보인다. ‘세나와 라파엘’은 한복을 입은 귀여운 조카들의 모습을 담은 작품이다. 그런데 처음 그림을 봤을 땐 한복을 입은 사람의 국적을 제대로 파악하기 애매하다. 이 그림들에서는 정체성에 대한 작가의 고민이 엿보인다.

한국·독일·스페인에서 모두 이방인이었던 작가

그가 찾은 ‘제3의 정체성’

처음 작가를 봤을 때 큰 이목구비를 보고 당연히 서양인이겠거니 생각했다. 작가 또한 “한국에 오면 사람들이 나를 외국인이라고 생각한다”고 말했다. 그런데 이건 외국에서도 똑같았다고 한다. 독일에서는 사람들이 작가를 보고 “동양인인 것 같다”고 했단다.

“5살 때 독일에서 저를 이방인으로 바라보는 시선이 싫어서 일부러 한국 억양을 없애려고 노력했어요. 어린 마음에 상처를 받기도 했죠. 하지만 아무리 독일말을 완벽하게 해도 제 외모를 보고 이방인으로 바라보는 시선들이 많았어요. 어머니의 고국인 한국, 아버지의 고국인 스페인, 제가 태어나고 자란 독일 모두에서 저는 이방인이었죠. 제 정체성은 도대체 무엇인지 혼란스러웠어요.”

어디에도 온전히 섞이지 못한다는 콤플렉스를 가졌던 작가. 그런데 시간이 흐르면서 오히려 장점을 발견하게 됐다고 한다.

“어렸을 때는 여러 정체성을 콤플렉스로 생각하고 잘 받아들이지 못했어요. 그런데 시간이 흐르고 모든 문화가 섞이는 글로벌한 시대에 제 정체성이 장점이 될 수 있다고 느꼈어요. 한국, 독일, 스페인까지 각기 정체성을 긍정적으로 받아들이는 태도를 가진 거죠. 제 미술적인 재능은 스페인인 아버지의 영향을 받았어요. 아버지는 스페인 마드리드에 가면 항상 저를 미술관에 데려갔어요. 거기서 많은 그림을 보고 서양 미술사의 올드 마스터 회화 스타일을 익혔죠. 한국인인 어머니는 한복이라는 특별한 오브제로 제게 영감을 줬어요. 독일은 많은 그림을 그린 곳이고요.”

작가는 스스로 “제3의 정체성을 찾은 것 같다”고 말했다. 어디에도 낄 수 없는 이방인이라고 위축되는 게 아니라, 자신이 접한 다양한 문화를 이해하고 받아들이려 노력한 과정에서 마주한 자신의 모습이다. 작가는 “한국에서 현재 모델 한현민이 유명하다. 그 또한 혼혈이라 놀림 받던 때가 있었다고 한다. 그런데 지금은 그의 존재를 사람들이 인정하고 받아들이고 있다”며 “서로 간 정체성을 편 가르듯 나누지 않고 이해하고 받아들이는 긍정적인 태도가 중요하다”고 말했다.

초이앤라거 갤러리는 “작가의 그림 속 등장하는 한복은 한 개인의 역사에 대한 탐구에서 시작해 집단의 역사로 확장됐던 특정한 시대와 순간으로 관람객을 인도한다. 현대 사회의 단면과 역사들을 담고 있는 소재들을 통해 한 시대의 역사를 들여다볼 수 있다”며 “작가 개인에게는 한국적인 소재로 그림을 그리는 행위 자체가 한국인으로서의 자신의 정체성을 찾아가는 긴 과정이라고 할 수 있다”고 밝혔다.

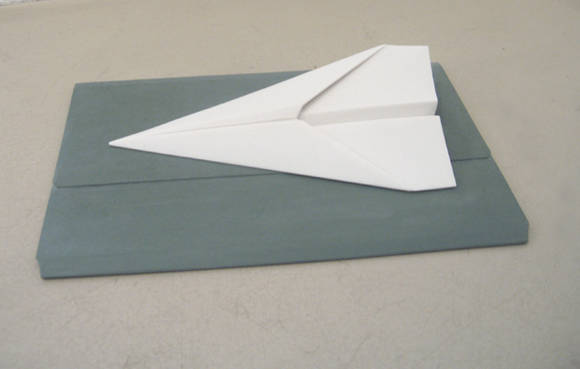

한편 초이앤라거 갤러리는 또 다른 독일 작가 안드레아스 블랑크의 작품도 함께 전시한다. 작가는 대리석, 설화 석고, 현무암, 석회암 등 전통적인 재료들을 사용해 종이비행기, 플라스틱 봉투, 검은 트렁크 위 단정히 접혀 있는 하얀 와이셔츠 등 우리가 흔히 보고 사용하는 일상적인 오브제를 만든다.

이 물건들이 실제로는 차가운 돌로 이뤄진 걸 깨닫는 순간 보는 이들은 일상의 사물들이 지니는 본질적인 아름다움에 대해 다시 한 번 생각하게 된다. 또한 대리석이나 석회암 등 영구적인 소재들로 짧은 수명과 소모적인 성격을 지닌 현재의 일상적인 오브제를 다루면서 영원과 불멸에 반대되는 인간의 더없이 짧은 삶에 대한 성찰도 이끌어낸다.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

제578호

제578호