(문화경제 = 이한성 옛길 답사가) 2003년 11월 학고재가 공개하면서 알려진 겸재의 이른바 13번째 화첩 ‘구학첩(邱壑帖)’에는 일실되고 남은 3점의 그림이 소중하게 우리에게 다가왔다. 이미 소개한 삼도담(三嶋潭) 하선암(下仙岩)과 더불어 오늘 마주하는 봉서정(鳳樓亭)이다. 구학첩은 겸재 나이 62세 또는 63세 때 그린 것으로 추정되는 화첩인데, 다행히 관아재(觀我齋) 조영석(趙榮祏)의 발문 구학첩발(丘壑帖跋)이 남아 있어 겸재의 13번째 화첩이라는 것을 짐작할 수 있다. 겸재의 하양 현감 시절(1721~1726) 당대 대표 서화 수장가였던 김광수(金光遂)를 위해 영남과 사군(단양, 영춘, 제천, 청풍)을 그린 화첩이다.

겸재 그림 속 봉서정(鳳棲亭)은 남아 있지 않은데 다행히 근년에 재현하여 세워 놓았다. 이 봉서정을 찾아 배낭을 메어 보자. 아쉽게도 단양을 찾는 요즈음 사람들이 좀처럼 가지 않는 곳에 봉서정은 재현되어 있다. 단성면(丹城面)에서도 외진 곳, 보건지소 앞이다. 왜 여기에 세워진 것일까?

옛사람들이 단양으로 가는 길은 두 길이 있었다. 한 길은 물길인데 삼연의 단구일기에서 보듯 청풍 지나 옥순봉, 구담봉이 있는 단구동문을 거쳐 장회나루 앞 장회탄을 거슬러 오르면 하선암, 중선암, 상선암을 아우르는 물길 선암계곡을 만나게 되고 이윽고 단성에 닿게 된다.

또 한 길은 육로인데 굽이굽이 다자구야 할미를 모신 죽령 산신당을 넘어 사인암에서 흘러내리는 사인암 계곡(운계천, 남조천)을 끼고 막걸리 익는 대강면을 지나면 이윽고 단성에 닿는다.

‘헐떡 열차’를 타고 단양에 갔던 그 옛날

옛 단양은 바로 이곳이었다. 그러다가 충주호가 물을 막으면서 옛 단양의 읍치 상당 부분은 수몰 지역이 되었다. 그러다 보니 새 터를 잡아 떠나야 했는데 그곳이 지금의 단양군청이 자리 잡은 이른바 신단양이다. 아쉽게도 옛 단양임을 알 수 있게 하는 흔적 단양향교가 아직도 잘 있어서 반갑다. 요즈음 필자도 단양에 올 때는 중앙고속도로를 타고 단양IC를 나와 단성은 휙 지나쳐 신단양으로 간다. 이제는 신단양이라는 단어 자체가 없다. 그냥 군청이 있는 곳이 단양일 뿐이다.

옛이야기를 자꾸 하면 꼰대라지만, 우리 젊었을 적에는(라떼는) 죽령 또아리굴을 돌고 돌아 오르는 기차를 타고 단양을 다녀갔다. 기차는 힘들어 숨을 헐떡였고 혹시나 여기서 정지하면 어쩌나 걱정도 했다. 그런 기차에서 노인네라도 만나면 ‘사람이 내려야 기차가 오를 수 있었다’고 젊은 우리를 주눅 들게도 했다. 죽령터널은 그랬다. 촌스럽기 짝이 없던 단양역에 내려 어찌어찌 도담삼봉과 고수동굴을 다녀가면 단양에 대해 한마디 할 수 있는 반열에 올랐다.

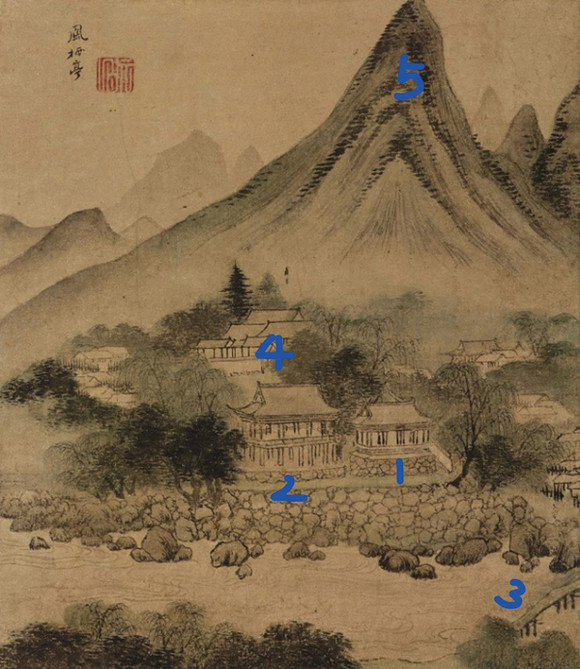

이제 겸재가 남긴 그림 봉서정도(鳳棲亭圖)를 보자. 1700년대 초반기 단양관아(丹陽官衙)의 모습이 사실적으로 그려져 있다. 물론 산(山)은 그 시대 산수화가들의 특징 그대로 터무니없이 크고 높게 그려져 있다. 아담한 산천을 가진 나라의 화원들이다 보니 중국 그림에 지지 않으려는 의지의 표현으로 이해하면 좋을 것 같다.

그림에 필자가 써넣은 1은 봉서정(鳳棲亭)이다. 2는 이요루(二樂樓), 3은 우화교(羽化橋)다. 우화교 아래를 흐르는 물길은 선암계곡에서 내려오는 계곡수인데 시내 구역으로 유입되다 보니 단양천(丹陽川)이라고 영혼 없는 이름으로 불리우고 있다. 이 물길은 좌측으로 곧바로 남한강으로 유입된다. 4는 관아의 모습이고, 5는 단성면의 진산이라 할 수 있는 뒷산인데 그림과는 달리 마을 뒤 작은 동산이다. 옛 자료에는 두혈산(頭穴山)으로 기록되어 있다. 그 위에는 수몰이주 기념관이 있고, 뒤쪽으로는 충혼탑을 세워 놓았다. 한국전쟁 때 산화한 단양 출신 용사들의 영혼을 위로하는 충혼탑이다. 우뚝한 산 뒤로 보이는 산줄기들은 사실적 모습은 아니지만 그중 하나는 단양 적성산(赤城山)이다. 국보 198호 신라적성비가 있다.

옛 자료로 점검해보는 봉서정의 원래 모습

겸재의 그림에 접근하기 위해서는 옛 단양 지도들을 살펴볼 필요가 있다. 단양의 옛 지도는 규장각 자료에 여럿 소장되어 있는데, 관아 가장 뒤쪽으로 향교가 자리 잡고 그 아래 관아 건물들이 있다. 관아 건물들 앞쪽 좌측에는 객사(客舍)가 있어 손님맞이를 하였다. 앞쪽 두 건물이 보이는데 단순 건물의 위치만을 기록한 지도에는 단층으로 편히 그려져 있다. 그러나 회화의 기법을 살려 그린 지도는 마치 산수화 같아서 좌측 이요루(二樂樓)는 2층 누각으로, 우측 봉서정(鳳棲亭)은 단층 전각으로 그려 놓았다. 겸재의 초기작 신묘년 풍악도첩에서 보듯이 초기에는, 산수화에는 지도적 요소가, 지도에는 산수화적 기법을 살려 산과 건물들을 그린 일들이 많았다. 이곳에 소개한 단양의 지방 지도도 회화적 요소를 살렸기에 당시의 모습을 그려 보는 데 도움을 준다.

아쉽게도 과거 단양의 읍치였던 단성면에 가도 겸재 그림 속 관아의 모습은 남아 있지 않다. 남아 있는 것은 향교뿐인데 그것이 아쉬워 그랬는지 단성 생활체육공원 옆 보건지소 앞에는 전각을 다시 세워 놓았다. 전면 3간(間) 측면 두 간(間)의 이층 누각인데 편액을 써 붙이기를 ‘鳳棲亭’(봉서정)이라 했다. 이 건물이 다시 세워지는 2012년 11월 보도자료를 보니 한결같이 ‘봉서정 복원’이라고 되어 있다.

그런데 참 이상도 하다. 옛 지도를 보거나 옛 자료를 보면 관아 앞 두 건물의 좌측을 이요루(二樂樓), 우측을 봉서정으로 기록하고 있다. 필자가 인용한 옛 지도 2도 그렇고 심지어 겸재의 그림 ‘鳳棲亭’에도 좌측 누각은 2층, 우측 정자는 단층으로 그려져 있다. 즉 이요루는 2층, 봉서정은 단층이란 뜻이다. 그렇다면 지금 단성 보건지소 앞에 다시 세운 2층 누각은 아무리 보아도 봉서정이라 보기 어렵다. 이 건물을 다시 세운 주체는 재검토해 주시기를 부탁드린다. 더욱이 1907년 찍은 봉서정 자료사진도 남아 있는데 우화교 위에 세 남자 뒤로 단층의 봉서정 건물이 보인다.

봉황 깃든 정자인데 온돌까지 갖췄다니

그러면 겸재도 그림으로 남겼고 단양의 관계자들도 다시 세우고 싶어 한 봉서정은 어떤 의미를 지닌 것일까? 봉서정(鳳棲亭), 즉 ‘봉황이 깃드는 정자’라 했으니 신선들의 고장 단양에 딱 맞는 이름의 정자인 셈이다. 이 정자는 조선 선조 35년(1602) 단양군수 이준(李埈, 1560~1635)이 당시의 읍내면 아래쪽 남한강 지류인 단양천변에 창건하였으며, 영조 말인 1764년부터 1769년까지 단양군수였던 조정세(趙靖世)가 손을 보았고 1854년(철종 5)에는 심원택((沈遠澤) 군수가 보수를 했다고 한다. 마지막 자료로 남은 1907년 사진도 이후 언젠가 없어져 아쉬움이 남는다. 옛글에도 봉서정에 대한 기록들이 보이는데 재미있는 것은 봉서정에서 자고(宿) 왔다는 기록들이 눈길을 끈다. 아니 정자에서 자고 와?

봉서정에는 온돌방이 있었다는데 관아의 객사를 제쳐 두고 귀한 손님들 숙소로 사용되었음을 짐작할 수 있다. 그도 그럴 것이 선암계곡에서 흘러내리는 물가에 세운 정자에다 따듯한 온돌방을 갖추었으니 귀한 빈객을 위한 객사로 사용하기에 적합했을 것이다. 단구일기의 삼연 김창흡도 하선암을 다녀보고 단양관아로 돌아온 후 봉서루에 잠시 머물렀으며(暮歷下仙岩歸丹陽郡少坐鳳棲) 그 형님 농암 김창협도 청풍군수 당시 단양군수의 문상을 가서 봉서루에서 유숙하였다.

단양(丹陽) 수령이 죽었다는 소식을 듣고 달려가 창고를 봉한 뒤에 봉서정(鳳棲亭)에서 잠을 자고 이튿날 배를 타고 고을로 돌아왔다.(聞丹陽守喪逝. 馳往封庫. 仍宿鳳棲亭. 翼日. 乘舟還邑.)

그때 남긴 시(詩)도 그의 문집 ‘농암집’에 전해진다.

해지는 가을 산 외로운 구름 落日秋山有斷雲

봉서정 아래는 계곡수 넘실넘실 鳳棲亭下水沄沄

단구의 신선님들 좀 알아 주시어 丹丘羽客知多少

신선의 비방 빌어 제도하지 않으시고 不借仙方度使君

험한 돌 깎인 단애 몇 겹이나 겹쳤는고 狠石崩厓疊幾重

장회탄 급한 여울 서로 부딪어 눈발 같네 長淮灘急雪相舂

뱃사공이 쌍상앗대 숨은 솜씨 부리니 梢工密逞雙篙手

태수는 오로봉 경치 구경 푹 빠졌네 太守貪看五老峯 “

영정조 연간의 학자 황경원(黃景源: 1709~1787)의 ‘강한집(江漢集)’에도 봉서정에서 자고 온 일이 기록되어 있다.

봉서정에서 자다(宿鳳棲亭)

단양에 배 대자 잠자던 백로 놀라 날고 舟泊丹陽宿鷺飛

시냇물 맑게 흐르고 몇 봉우리 둘러있네 谿流瀟灑數峰圍

긴 물가 곧장 걸으니 봄기운이 한창인데 平臨長渚方春氣

높은 정자 홀로 오르니 저녁 안개 자욱하네 獨上高亭正夕霏

사혈에 수은 솥은 못 걸겠지만 砂穴未應調汞鼎

초려로 은자를 찾아볼 순 있겠네 草廬聊可訪荷衣

오늘 밤 바로 선암으로 들어가 취하면 今宵正入仙巖醉

솔 아래 물가에서 바둑 두는 소리 나겠지 松下碁聲在石磯

(기존 번역 전재)

살펴보면 이분들, 봉황이 깃드는 봉서정에서 자고 신선이 계시는 선암계곡을 들르면서 신선 같이 단양 탐승을 즐기는 것이 코스였던 것 같다.

이제 봉서정의 좌측 건물 이요루(二樂樓)를 살펴보자. 짐작하시는 바대로 이요(二樂)는 요산요수(樂山樂水)에서 온 말인데 공자님의 논어 옹야(雍也) 편에 나오는 ‘지혜로운 사람은 물을 좋아하고, 어진 사람은 산을 좋아한다. 지혜로운 사람은 동적이고, 어진 사람은 정적이다. 지혜로운 사람은 즐겁게 살고, 어진 사람은 장수한다(智者樂水, 仁者樂山. 智者動, 仁者靜. 智者樂, 仁者壽)라는 말에서 따왔다.

이요루를 알기 위해서는 거두절미하고 조선초 사림파 김일손(金馹孫)의 이요루기(二樂樓記)를 읽자. 봉서정보다 훨씬 이전부터 단양 관아를 지키던 누정이었다. 동문선과 동국여지승람 단양 누정(樓亭) 조에 내용이 실려 있는데 단양의 지리와 역사적 서술이 돋보이는 명문이다. 길지만 자료가 필요한 독자들께 참고가 되도록 전문을 싣는다.

이요루기(二樂樓記)

중원(中原)으로부터 동으로 행하여 죽령(竹嶺)을 향하노라면 그 사이에 즐길 만한 산수(山水)가 하나가 아니었다. 황강(黃江)과 수산(壽山) 두 곳을 지나 청풍(淸風)의 경계를 다 가서 한 고개를 넘어 단양(丹陽) 경계를 들면 장회원(長會院)에 이르는데, 그 밑에서 말고삐를 잡으면 점차 아름다운 경지로 들어가는 것이었다. 별안간 쌓인 바위가 우뚝이 일어 높은 봉우리와 푸른 아지랑이가 좌우 동서를 아득하게 함은 비록 교묘한 기상가(氣象家)라도 분간하기 어려울 정도이다. 벼랑이 열리고 산협이 터지자 한 강물이 가운데로 흐르는데, 쪽빛 푸른빛이 잠겨 있고 강 북쪽 기울어진 아주 험한 언덕 위 수백 보에 성(城)이 있어 가히 숨을 수 있으니, 옛 이름은 가은암(可隱巖)이었다. 내 그 앞에서 말을 멈추었을 때, 내와 안개에 길이 아득하여 희연히 도끼자루를 썩일 듯한 생각이 떠오르곤 하였다. 이러한 절경(絶境)으로서 아무런 이름이 없음을 애석하게 여겨서 비로소 단구협(丹丘峽)이라 이름하였다. 단구협으로부터 동을 향하면 메는 더욱 기이하고 물은 더욱 맑았다. 10리를 가면 산협이 끝나는데, 마치 아름다운 아가씨와 헤어지는 듯이 열 걸음에 아홉 차례나 돌아보곤 하였다. 거기서 동으로는 적성(赤城)이 지척으로 바라보이고, 강을 임하여 나루터가 있는데, 작은 배로 가로질러 가면 이것이 곧 하진(下津)이었다. 그 나루를 따라 올라 10여 리에 또 관도(官渡)가 있었으니, 이것이 곧 상진(上津)이었다. 철벽(鐵壁) 천 길이 나루 흐름에 높이 위압하고 나의 신혼을 위협하여 더위잡을 수가 없었다. 비로소 서골암(棲鶻巖)이라 이름하였다. 이 상진(上津)의 근원은 강릉부(江陵府) 오대산(五臺山)에서 나와서 여러 구비를 돌아 서로 5, 6백 리나 멀리 박차고 흘렀으므로 비록 가벼운 배라도 그 파류를 끝까지 찾기에는 어려울 것이다. 그러다가 돌면서 순하게 흘러 하진에 미치지 못하여 폭포가 남으로부터 이르니, 옛 이름은 남천(南天)이었다. 남천 왼편 언덕에 누(樓)가 나는 듯이 섰지만, 날이 이미 어두웠으므로 오르지 못하고 드디어 군의 관사에 투숙하였다. 그 이튿날이었다. 군수 황후(黃侯) 인(璘)이 누에 오르기를 청하므로, 드디어 함께 헌함을 더위잡고 바라보니, 제비는 나르고, 닭은 벌레를 쪼으며, 까치는 울고, 손님은 이르렀는데 봉우리에 떠 있는 구름은 멧부리에 잇다랐고, 가을 빛은 금수를 펼친 듯하였다. 그리고 층층한 멧부리가 첩첩히 싸인 병품이 한 누를 둘렀고, 남천 물이 난간 밑에 소리 내어 우는데, 상진(上津)의 물이 숲속에 모여들어, 어제 말과 배 위에서 보던 것이 모두 술잔과 궤석(几席) 사이에 벌어져 있으니, 대개 두 눈으로 거둔 것이 두 정강이로 얻은 것보다 많았다. 바람벽 사이를 보니, 비해당(匪懈堂)이 쓴 이요루(二樂樓)라는 커다란 세 글자가 찬란히 밝은 야광 명월(明月)과 같아서, 그 광채를 움켜잡을 수가 없는데 계산(溪山)이 빛을 머금었다. 내 그제서야 흔연히 기쁨을 스스로 견디지 못하여 황후(黃侯)를 돌아보면서, “오직 어진 자인 연후에 능히 산을 즐기고, 오직 슬기로운 자라야 능히 물을 즐긴다” 하였는데 석 달 동안을 어김이 없는 자라야 거의 인(仁)에 미친다는 것은 백세의 일을 보아 가히 알 수 있는 만큼 슬기도 이에 미치지 못함을 알면서도 한갓 산수(山水)에 마음을 달리는 것은 거의 자신을 속이는 것이나 아닐까. 대체 사람으로서 인(仁)과 지(智)의 천성을 갖추지 못한 이는 없었겠지마는, 인과 지의 단서를 능히 충실히 하는 이가 드무니, 만일에 능히 인과 지를 충실히 한다면, 이는 나에게 분수 밖의 물건이 아닐 것이다. 산의 고요함을 체득하여 옮기지 않고 물의 움직임을 체득하여 침체함이 없이 한 마음의 덕(德)을 편안히 하고, 만물의 변화를 두루 살핀다면, 이 두 가지의 참된 즐거움을 내가 겸해 둘 수 있을 것이 아닌가. 황후는 안상(安詳)한 자질로서 이치에 통달하여 어버이 모시기에 편리하게 이 고을을 맡았으니, 이는 이미 그 어버이에게 인(仁)을 하여 그 효도로 백성을 가르쳐서 한 경계를 다스리고, 얼마 되지 않은 백성을 부리며, 척박한 토지에 세금을 거두되, 그 조치가 알맞게 하여 능히 문서를 꾸며 부세에 이바지하고, 또 그 남은 힘을 누대(樓臺)에까지 써서 그 퇴폐함을 수리하여 옛 모습을 유지하였으니, 황후의 인과 지는 이에서 볼 수 있을 것이다. 황후가 능히 이에 마음을 지녀 그 학문이 이치의 유행하는 극치에 이르러서 무사(無事)하게 행한다면, 높은 산과 흐르는 물이 모두 나의 인과 지와 일체가 될 것이니, 황후는 힘쓸지어다. 만일에 술잔을 들고 관현악을 지어 이곳에 올라 바라봄으로써 낙을 삼을 제는, 다만 그 은연히 솟은 것은 산이요 묘연히 흐르는 것은 물인 줄만 알아서, 그 빼어나고 맑다는 것만을 기뻐할 뿐이며, 또 장차 나막신을 신고 산을 깊이 찾기를 사강락(謝康樂)과 같이하고, 금(金)을 던지고 공무를 폐기함을 맹동야(孟東野)와 같이 한다면, 두 가지 즐거움의 뜻에 도리어 누(累)가 될 것이니, 무릇 함께 오른 우리들은 어찌 서로 힘쓰지 않으리오” 하였으니, 함께 오른 자는 누구뇨. 화산(化山) 권경유(權景裕) 군, 사열(沙熱) 김세영(金世英) 군과 아울러 황후의 아우 위(瑋)와 필(㻶)이었으니, 모두 공자를 배우는 이이다. 드디어 이로써 서로 권면하고, 또 뒤를 이어서 무한히 이 누에 오르는 자에게 권면하노라.

(이가원 역)

二樂樓記

自中原東行. 向竹嶺. 其間山水之可樂者不一. 過黃江壽山兩驛. 行盡淸風境. 踰一岾入丹陽界. 得長會院. 按轡其下. 漸入佳境. 忽見積石斗起. 攢峯疊翠. 迷左右眩東西. 雖巧曆莫能較也. 岸開峽坼. 一江中注. 溶漾藍碧. 江北岸側之絶險. 上數百步. 有城可隱. 舊名可隱巖. 余立馬其前. 煙霧路迷. 依俙然有㱫柯之想. 惜絶境之無稱. 肇名之曰丹兵峽. 由峽而東. 山益奇水益淸. 行十里峽盡. 廻首如別佳人. 十步九顧. 直東而望. 赤城無咫尺. 臨江有步. 小艇橫渡. 卽下津也. 泝津而上十里許. 又有官渡. 卽上津也. 鐵壁千尋. 壓峙津流. 悸余魂. 莫可攀也. 創名之曰棲鶻巖. 津之源. 出江陵府之五臺. 縈廻壑谷. 西走遙遙五六百里. 雖輕舟. 莫得窮其派也. 返而順流. 未及下津. 有泉自南而來. 舊名南川. 川之左岸. 有樓翼然. 日已暝黑不可登. 遂投郡館. 翌日. 郡守黃侯璘請登. 遂與攀檻而眺. 則燕飛而鷄啄. 鵲噪而客至. 嶺雲連於上岳. 秋光抹於錦繡. 層巒疊嶂. 環擁乎一樓. 而南川之流. 汩㶁於欄楯之下. 上津之波. 合沓於林樾之際. 昨日所役於鞍馬舟楫之上者. 皆在於杯觴几席之間. 蓋兩眼所收. 有加於兩脛之所得矣. 視壁間匪懈堂所扁二樂樓三大字. 爛然如明月夜光. 彩不可挹. 溪山含輝. 余欣然樂不自支. 顧謂黃曰. 惟仁者. 然後能樂山. 惟智者. 然後能樂水. 三月不違者. 殆庶幾於仁. 百世可知. 可謂智未及於此. 而徒馳情於山水. 不幾於自誣乎. 夫人莫不具仁智之性. 而鮮能充仁智之端. 能充其仁智. 非吾分外之物. 體山之靜而不遷. 體水之動而無滯. 安一心之德. 周萬物之變. 則二者之眞樂. 吾得而兼之矣. 侯以安詳之資. 且達於理. 便養乞郡. 旣能仁於其親. 而敎其孝以治一境. 役鮮少之民. 賦磽瘠之土. 措置得宜. 能應簿書而供賦征. 又用餘力於樓臺. 葺其頹碎而無廢舊貫. 侯之仁且智可見. 侯能於此致曲. 學至於天理流行之極. 而行其所無事. 則高山流水. 乃吾仁智之一體矣. 侯其勉之哉. 若弄杯酌醉絃管. 登眺以爲樂. 但觀其隱然峙者山. 杳然逝者水. 喜其秀且淸而已. 則又將有理屐窮山如康樂. 投金廢務如東野. 而有忝於二樂之義矣. 凡我同登者. 盍相與勉之. 同登者誰. 花山權君景裕,沙熱金君世英竝侯弟瑋,㻶. 皆學孔子者也. 遂以相勉. 而又勉繼登者於無窮云

이 글에서 눈에 띄는 것이 이요루 편액이 비해당(안평대군)의 글씨였으며 그때까지 야광명월처럼 광채를 띄고 걸려 있었다는 점이다. 아…, 지금까지 남아 있었다면 얼마나 좋았을까? 단성에 다시 세운 2층 누각을 이요루라고 편액을 고쳐 달 기회를 갖는다면, 안평대군의 글씨를 집자(集子)할 수 있으면 그렇게 하고, 아니면 필체라도 그렇게 했으면 좋겠다.

이런 누정에 어찌 시(詩) 한 수 없겠는가? 여지승람에 이어지는 김내문(金乃文)의 시 한 수 읽고 가자.

고을은 깊디깊어라 푸른 강물이 안고 흐르고

洞府深深抱碧流

협 안에서 다시 보니 높은 누각 우뚝 서 있네

峽中還見起高樓

산봉우리 아스라이 세 섬을 둘러싸고

峯巒縹緲環三島

생학은 어렴풋이 십주로 내려온다

笙鶴依俙下十洲

물이 빠진 시내 굽이에 생선 가게 적고

水落溪灣漁店少

구름 피는 골짝 어귀엔 돌 숲이 그윽하다

雲生谷口石林幽

가을 깊어져 못 떠나는 강남의 나그네

深秋留滯江南客

오늘 아침 다 가도록 옛 수심 푸노라

盡向今朝洗舊愁

(기존 번역 전재)

이제 다시 지은 이층누각 건물을 뒤로 하고 언덕길을 오른다. 산(頭穴山) 위에는 수몰이주 기념관이 자리 잡았다. 충주댐이 완공되고 물이 담기기 시작하자 옛 단양은 거의 물에 잠겼다. 군청 소재지였던 단양읍 등 1읍 3면 26개 리에 살던 2684세대는 1984년부터 이듬해까지 상류에 새로 형성된 신단양으로 이주하거나 아예 타향으로 떠났다고 한다. 그런데 아쉽게도 건물은 닫혀 있고 먼지만 켜켜이 쌓여, 물속에 가라앉은 수몰지구처럼 잊혀진 기념관이 되어 있었다. 다행히 앞마당에는 수몰 지역에서 옮겨다 놓은 옛 단양의 석물(石物)들이 자리잡고 있다. 濯吾臺(탁오대), 復道別業(복도별업) 암각자, 어느 석탑의 몸돌, 羽化橋記事碑(우화교기사비) 등이다.

나를 씻어내는 바위 ‘탁오대’

濯吾臺(탁오대)와 復道別業(복도별업)을 새긴 바위들은 퇴계가 단양군수를 지낼 적에 남긴 것으로 전해진다. 탁오대 암각자는 우화교에서 단양천 상류로 약 200m 올라간 곳에 있었다고 한다. 퇴계가 단양천을 오르며 산책하다가 이 바위 아래에서 손발과 마음을 씻었다고 한다. 그래서, ‘나를 씻는 곳’이라는 의미의 濯吾臺 글씨를 새겼다는 것이다.

復道別業(복도별업) 암각자는 탁오대에서 상류로 500m쯤 올라간 곳에 있던 복도소 옆 길가에 있었다고 한다. 퇴계의 친필로 전해진다. 복도소는 퇴계가 단양군수를 지내면서 농사에 필요한 물을 대도록 단양천에 둑을 쌓아 만든 보(洑)이다. 복도별업의 復道(복도)란 도를 회복한다는 뜻이며, 別業(별업)이란 별장을 뜻하는 말이다. 그렇다면 도를 회복하는 별장이란 뜻인데 단양군수를 1년도 못하고 떠난 퇴계가 여기에 별장까지 마련했다는 것은 좀 무리한 설정인 것 같고 퇴계의 친필이라면 누군가 별장의 주인을 위해 써 준 글씨일 것이다.

또 하나 옮겨다 놓은 범상치 않은 석물이 우화교기사비(羽化橋記事碑)인데, 선암계곡이라 부르는 상선암, 중선암, 하선암을 거쳐 단양읍을 가로질러 흐르던 단양천 가에 서 있던 비이다. 조선 영조 29년(1753)에 단양군수 이기중이 단양천에 돌로 다리를 놓은 후 이를 기념하기 위해 그 이듬해 세운 비라 한다. 불행히도 홍수를 만나 다리는 무너지고 비만 남아 있었는데 현재는 충청북도 유형문화재 제80호로 지정되어 있다. 다리 이름에서 짐작할 수 있듯이 우화등선(羽化登仙)을 연상케 하는 이름이다. 우화(羽化)는, 번데기가 몸에 날개가 생기면서 날아오르는 것처럼, 신선의 세계로 날아오르는 단계를 말한다. 그래서 우화교는 신선의 세계로 들어가는 다리인 셈이다.

겸재의 그림이나 옛 지도 2에서 보듯 돌다리는 약간 굽은 아취형으로 멋을 내었고 누각도 만들었다고 하니(象偃虹以跨川. 崇三丈廣可幷馬. 橋之名仍羽化. 架橋而樓焉) 멋진 다리였을 것이다. 1907년 자료사진에서 보이는 우화교는 아쉽게도 나무 다리이다. 우화교는 지금도 있는데 충주호 담수 후 개울 폭이 넓어져 마치 강(江) 다리 같은 시멘트 다리로 변해 있다. 이름은 여전히 우화교인데 아무리 생각해도 이 다리를 건너 신선이 되기는 어려울 것 같다.

우화교 비는 조선의 학자 뇌연(雷淵) 남유용(南有容: 1698~1773)가 글을 짓고 글씨를 썼다. 전서(篆書)로 비명을 쓰고 팔분체 예서로 본문을 썼다. 뇌연집에 본문이 전해지고 성균관대 박물관에서 탁본을 읽고 번역한 내용이 ‘한국문화유산지식포탈’에 공개되어 있다. 자료 제공을 위해 원문을 아래에 싣는다.

羽化橋碑

丹陽郡治之南. 有川焉. 其源發醴泉. 邐迤百折而爲川. 由川而泝焉. 繚而爲仙巖. 由川而沿焉. 放而入滄浪. 凡丹之勝. 皆是水之爲也. 川舊有石橋. 圻湖之客循竹嶺而左者. 必由是達焉. 然登橋而望. 林峀幽敻. 磴沙脩潔. 如入天台武陵之路. 故好事者名之曰羽化. 盖羽化之名. 至今在漁童樵老之口. 然橋之亡. 實百有餘年矣. 郡歲役民賦物. 架土木以狀橋. 而雨至輒壞. 徒費而寡功. 行旅之病涉者. 彷徨愁歎. 指川而怨詈. 嗚呼. 豈川之罪也哉. 今太守李侯子由莅玆郡三年. 旣政成而民暇矣. 乃割廩僦工. 輦石䟽溝. 謀以復橋之故者. 民爭歡趨之. 壯者出其力. 老者出以粟. 嶺之南二三州縣. 亦捐財以助費. 甫三月而功告訖. 其制爲三門. 象偃虹以跨川. 崇三丈廣可幷馬. 橋之名仍羽化. 架橋而樓焉. 翼然峙乎淸流溶漾之中. 以攬邑中之觀者曰挾仙. 此又古無而今有也. 於是夏秋. 民不畏水. 冬春弛造杠之費. 而四方遊觀之士. 曳杖逍遙於橋之上. 解帶偃仰於樓之中. 忽焉若飄浮上騰. 與羡門安期. 揖讓於埃壒之外. 寧不奇哉. 旣而李侯請余記其事. 以鐫諸石. 余悅玆擧也. 又欲繼侯至者. 無廢前人之功而嗣以理之. 故樂爲之言. 記余十數年前. 置酒鳳棲亭上. 欲登所謂羽化橋者. 而流水而已. 乃歌曰仙之遊兮雲英英. 仙不來兮風珮鳴. 我願從之兮川無梁. 客笑曰羽化者. 亦有待耶. 余曰有御風乘鶴. 非有待者歟. 相顧大噱. 今李侯又欲待吾文以遺其跡. 無乃重爲客所笑乎. 聊爲附記其說. 以脩仙家一謔. 若夫溪山之好. 臨眺之樂. 余雖老矣. 尙待登樓而賦之.”

이제 수몰이주 기념관을 떠나 신라적성비를 찾아 떠난다. 고속도로 단양휴게소에서 다녀올 수 있도록 길을 열어 놓았다. 국보 198호로 신라가 중원으로 진출하는 중요한 시점에 이 지역을 점령하고 세운 역사적 유물이다. 아쉽지만 적성비 소개는 약(略)하려 한다. 봉서정 그림으로 겸재의 단양길은 마무리하고 다음 여정으로 출발이다. (다음 회에 계속)

<이야기 길에의 초대>: 2016년 CNB미디어에서 ‘이야기가 있는 길’ 시리즈 제1권(사진)을 펴낸 바 있는 이한성 교수의 이야기길 답사에 독자 여러분을 초대합니다. 매달 마지막 토요일에 3~4시간 이 교수가 그 동안 연재했던 이야기 길을 함께 걷습니다. 회비는 없으며 걷는 속도는 다소 느리게 진행합니다. 참여하실 분은 문자로 신청하시면 됩니다. 간사 연락처 010-2730-7785.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

제697호

제697호