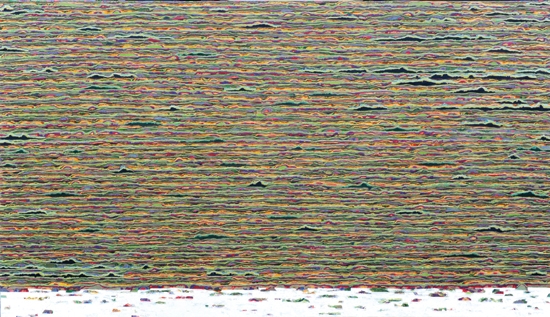

도시에서는 볼 수 없는 산과 들판 그리고 집들이 촘촘히 모여 있는 시골 마을의 전원풍경은 아련한 고향생각을 떠오르게 만든다. 우리가 흔히 생각하는 자연풍경 작품이란 보통 물감으로 그린 산과 나무 등의 회화, 또는 사진으로 촬영한 풍경 등이다. 이는 우리가 가장 많이 접하고 봐온 작품들이기 때문이다. 하지만 꼭 그리거나 촬영하지 않아도 자연풍경을 충분히 캔버스에 표현할 수가 있다. 오히려 자연 그대로의 자연스러운 느낌을 흠뻑 담은 작품이 있다. 서울 봉천동 작업실에서 만난 전경호 작가는 일반 한지에 색을 입혀 만든 색한지를 자르고 붙여 독특한 자연풍경을 만든다. 정말 일일이 손으로 붙여 만들었다고 믿기 힘들만큼 촘촘하고 형상을 갖춘 정렬된 모습이다. 한마디로 노동집약적 작업이다. “먼저 색한지를 색깔별로 한 겹씩 해서 수십장 붙여요. 그리고 잘라내서 캔버스에 하나씩 일일이 붙이죠. 그 길이나 두께는 구상한 바에 따라서 달라요. 색한지가 만들어내는 색이나 무늬는 자연스럽게 잘라내면서 나오는 거죠. 색한지는 계절과 만드는 공정에 따라 색이 다르게 나와요. 한번 만들고 나서 다시 만들 때 똑같은 색을 만들 수 없다는 단점이 있는 반면 정말 수많은 다양한 종류의 색을 만들 수 있다는 장점이 있죠.” 색한지를 잘라낸 부분의 색과 무늬는 여러 가지 색이 겹쳐지며 마치 물감을 번지게 한 효과와 같이 나타났다. 물감이나 물을 사용하지 않고 색한지를 잘라내는 것만으로 작업을 하는데 결과는 신기롭다. 이 같은 궁금증에 그는 직접 여러 겹의 색한지를 잘라내는 시범을 보여줬다. 놀랍게도 색한지의 각기 다른 색이 서로 어우러지며 다양한 무늬와 색이 나타났다.

이유는 칼을 똑바로 세워 자르는 것이 아니라 비스듬하게 눕혀 자르는 데 있었다. 여러 차례의 시행착오를 겪으며 발전해온 결과였다. 그의 작업 과정 중 색한지를 잘라내는 작업에 가장 많은 시간과 노동력을 들여야 한다고 말했다. 물론 색한지를 캔버스에 붙이는 작업 또한 만만치 않은 시간을 요구한다. 자르는 각도 따라 색감 달라져 “여러 겹으로 붙인 색한지를 긁어내거나 또는 수직으로 자르는 등 여러 가지 방법을 연구하고 겪으면서 고민했어요. 칼을 눕히는 각도에 따라 다르게 나오더군요. 같은 무늬가 없어요. 이것이야말로 자연에 가장 가까운, 인위적인 요소가 들어가지 않은 색과 무늬가 아닐까 해요.” 그의 작품이 나타내는 주제는 자연풍경이다. 그가 어린 시절 보고 자란 동네와 산 그리고 들판의 모습 등 시골풍경들이 대부분이다. 대학에서 서양화를 전공한 그는 판화에도 관심이 많아 대학원에서는 판화를 전공했다. 사실 판화에서 색한지로 재료와 방법만 바꾸었을 뿐 주제는 그대로 자연풍경을 해왔다고 한다. 서양화를 하던 초창기에는 사람을 주제로 시작했으나 일반적인 사람의 모습과는 다른 차별화된 모습을 추구했었다. 뭉개진 모습에서 도형적인 형태의 모습을 그렸는데 구도나 형태적으로 자연스럽지 않음을 느꼈다고 했다. 전체적으로 답답하면서 한계가 있었다. 그러다 사람 주위로 시선을 돌렸고 점차 자연적인 풍경으로 넓혀졌다. 풍경 속에 사람이 존재하고 결국 우리는 자연의 한 존재가 아닌가 하는 결론을 얻은 것이다. 우리 주위에서 쉽게 찾을 수 있으면서도 그가 가장 좋아하는 것을 찾다보니 자연풍경이 제격이었다는 얘기다. 어려운 미술이 아니라 쉽게 감상하고 편하게 즐길 수 있는 그림을 만들려는 그에게 자연만큼 편안함을 주는 대상은 없었다고 한다.

그 동안 그는 돌가루, 물감, 한지 등 많은 재료를 써왔지만 그 중 색한지로 재료를 바꾸게 된 계기는 바로 우리 전통의상인 한복 때문이었다. 일본에 잠시 머물던 시절 일본의 전통 의상인 기모노와 한복을 함께 보게 됐는데 기모노는 눈에 안보일 정도로 한복의 강렬한 색감이 눈에 들어왔다고 한다. 이와 비슷한 재료를 찾다보니 색한지가 생각났고 그때부터 색한지를 사용해 작업하기 시작했다. “그림에서 산을 느끼든, 바다를 느끼든 그것은 관람자의 자유” 그가 만드는 작품은 모두 실제 존재하는 풍경들이다. 직접 찾아가 사진으로 촬영하고 이를 바탕으로 작업을 한다. 하지만 여기에 산이나 마을 등을 추가하기도 삭제하기도 하면서 조형적인 변화도 준다. 색한지를 다 붙인 상태에서 흰색물감으로 여백을 주면서 어색한 부분은 칠해서 덮기도 한다. 또한 색한지를 떼어내기도 하는데 떨어지다 남은 자국은 자연스럽게 놔둔다. 이러한 요소가 많을수록 새로운 풍경이 되기도 한다. 때문에 처음부터 구도와 형상을 계획하고 작품을 만든다. 마구잡이식으로 붙이는 작업이 아니라 공간과 형태에 맞춰 구성한다. 모든 작업이 끝나면 바니시(도료의 일종으로 ‘니스’라고도 부름)로 덮어 마무리한다. 보통 200호 작품 하나를 만드는 데 3달이 걸린다. 그것도 색한지를 잘라내는 과정을 제외한 기간이다. 한지로 만든 작품이라 보관에 어려움이 있지 않을까 하는 생각도 들었지만 그는 일반적인 회화 작품보다 더 단단하고 보관도 쉽다고 했다.

“풍경 안에는 많은 이야기가 존재해요. 우리의 삶이자 각자가 느끼고 추억하는 이야기들이죠. 작품은 자신이 보고 느끼는 게 정답이 될 수 있어요. 어렵게 만들면 오히려 생각만 많아질 뿐이죠. 산과 들판을 나타낸 자연풍경뿐 아니라 물결치는 바다의 모습 같다는 얘기도 많이 들었어요. 자신이 느끼는 데로 편하게 감상하는 자연스러운 작품이 됐으면 해요.” 자연풍경이라는 주제는 계속 가져가되 재료나 형태, 구도 등은 달라질 수 있다는 그는 표현의 방법으로 무엇을 쓰느냐가 다를 뿐이라며 적합한 재료를 찾는 노력은 멈추지 않았다. 정성이 그대로 녹아든 색한지 하나하나가 입체감을 나타내며 자연풍경을 이루는 그의 작품은 갤러리 에뽀끄에서 3월 28일부터 4월 20일까지 열리는 15번째 개인전에서 감상할 수 있다.

제265호

제265호