▲갤러리그림손의 ‘법고창신’전 설치 전경.

(CNB저널 = 왕진오 기자) 서구 미술과 설치작업 그리고 미디어를 기반으로 한 작품들이 화랑가를 점령하고 있는 가운데, 수묵을 기반으로 자신만의 회화적 정체성을 확장해 나가는 작가들의 작품이 전시장에 연이어 걸리고 있다. 먹이 지닌 사유성을 탐구하고, 먹의 철학적 의미와 재료의 확장을 시도하며, 수묵을 기반으로 자신만의 회화적 정체성을 확장해 나가는 작품들이다.

그동안 한국화에 대한 논란이 분분했다. 1920년대부터 서양화와의 구분을 위해 사용했던 ‘동양화’라는 명칭은 일제가 만든 용어라고 비판하며 이를 주체적으로 바꾼 ‘한국화’라는 명칭이 설득력을 얻었다.

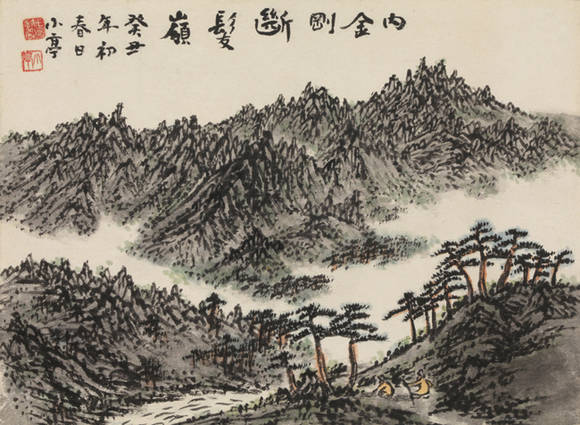

▲소정 변관식, ‘내금강단발령(內金剛斷髮嶺)’, 종이에 수묵담채, 32 x 24cm, 1973.

홍익대 동양화과 졸업생 모임 신묵회의 ‘법고창신’전

1983년 창립된 홍익대학교 동양화과 졸업생들 가운데 먹을 다루는 이들의 모임인 ‘신묵회(新黙會)’ 회원 중 국내에서 활발한 활동을 벌이는 한국화 작가 14명이 6월 17∼23일 서울 인사동 갤러리그림손에서 ‘법고창신’전을 진행한다.

▲송창애, ‘Waterscape_물풀’, 분채, 장지, 물 드로잉, 200 x 300cm, 2015.

‘법고창신’전은 수묵을 기반으로 먹의 재료적 물성 및 미학적 한계를 뛰어넘어 현실의 삶 속에서 부딪치며 느끼는 감성 체험으로서 먹의 사유성을 탐구하고, 먹이 갖는 철학적 의미와 재료의 확장을 시도한다.

▲송창애, ‘Waterscape_물풀’, 분채, 캔버스, 물 드로잉, 180 x 244cm, 2015.

새로운 것, 새롭게 만들어 내는 것은 기존의 것을 한편으로는 보존하고 한편으로는 파괴해 새로운 형식적 충돌을 만들고 그것의 가치가 온전히 새로운 어떤 것이 될 때 가능하다. 새로운 어떤 것은 전통과 현대의 해석보다 공적인 의미와 시각을 부여함으로써 사회적 가치의 어떤 지점을 상기시켜야 한다.

신묵회의 전시에 대해 류철하 대전시립미술관 학예실장은 “동북아시아에서 수묵은 자아를 바라보는 특수화된 내면이지만, 서양과 현대라는 그림자에 맞서 내재된 근대성을 발견하는 욕망의 대상이기도 하다. 수묵은 근대성의 전개 속에서 정체성을 확인하고 보편 문화에 합류하려는 열망을 가지고 전개되어 왔다”고 설명한다.

▲임태규, ‘월하탐매’, 한지 위에 백토 수묵담채, 80 X 80cm, 2015.

갤러리이즈 개관 7주년 기념 ‘근대 한국화의 거장’전

권인경, 김남수, 박경민, 박성식, 박순철, 양정부, 왕열, 이성현, 이여운, 임진성, 임태규, 장태영, 최순녕, 하태진 등 신묵회 회원들은 새로운 감각적 힘과 상상을 위해 고법을 자신만의 법으로 바꾸는 길이 무엇인지 음미한다.

서울 종로구 인사동 갤러리 이즈가 17일부터 ‘근대 한국화의 거장’전을 진행한다. 개관 7주년을 기념해 마련한 전시는 소정 변관식(1899∼1976), 청전 이상범(1897∼1972)을 비롯해 의재 허백련(1891∼1977), 이당 김은호(1892∼1979), 심산 노수현(1899∼1978), 고암 이응노(1904∼1989), 운보 김기창(1913∼2001) 등 근대 한국화 거장들의 명작을 한자리에서 만나볼 수 있다.

▲이여운, ‘상원사 수광전’, 캔버스에 수묵, 97 x 163cm, 2015.

소정은 붓에 먹을 엷게 찍어 그림의 윤곽을 만들고, 그 위에 다시 먹을 칠해나가는 적묵법(積墨法)과 진한 먹을 튀기듯 찍는 파선법(破線法)의 독특한 화법을 활용해 자신만의 한국적 풍경을 선보였다. 전시는 6월 30일까지.

한국화의 새로운 변주, 송창애의 ‘워터스케이프 - 물我一體’

‘물로써 그린 물 그림’이라는 중의적 의미를 갖고 있는 ‘워터스케이프’를 선보이는 송창애 작가는 물이라는 메타포를 통해 생명의 본질과 존재의 원형에 대한 시각적 고찰을 다룬다.

주체와 객체, 관념과 현실, 물질계와 정신계 등 이 세상에 존재하는 모든 이항대립적 관계로부터 벗어나 바깥 사물과 자신이 하나가 되는 비분별지(모든 사물을 공평무사하게 대하고 긍정한다)의 세계를 물이라는 매개를 통해 드러낸다. ‘물我一體’는 작가 송창애가 물(water)과 자신의 혼연일체를 의미하는 것으로, 전시를 꿰뚫는 화두다.

송 작가는 “비정형의 물을 그린다는 것은 어불성설이다. 애초에 물의 외형적 재현보다는 물이 지닌 유동성, 가변성, 투명성을 통해 생명의 본질과 존재의 원형을 시각적으로 조형화 하고자 했다”고 설명한다.

▲고암 이응노, ‘굴뚝청소원’, 종이에 수묵담채, 34.8 x 34.8cm.

작가에게 블루는 현실적인 듯 비현실적인 색이다. 투명한 블루는 자궁처럼 평안한 감정을 주는 동시에 자신을 현실 너머 어딘가로 데려가는 힘을 부여한다. 뭉치고 흩어지는 가운데 푸른 물속에서 유영하며 춤을 추는 물풀은 새로운 생명체를 형성하고 원초적인 욕망의 힘을 느끼게 한다.

고충환 미술평론가는 “물을 그리면서 물 자체(아마도 칸트의 물 자체와 그 의미가 다르면서 통할)를 그리고 싶었고, 물에 동화되고 싶었고, 그렇게 물을 그리면서 사실은 나를 그리고 싶었을 것이다. 그리고 그렇게 내가 곧 물이고 물이 곧 나라고 말하고 싶었고, 내가, 존재가, 세계가, 우주가 다름 아닌 물이라고(아님 물과 같은 것이라고) 말하고 싶었을 것이다”고 송창애 작가의 작품을 평했다. 전시는 7월 14일까지.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

제436호

제436호