▲김영은, ‘1달러어치’. 사운드와 비디오 설치, 2016. (사진=리움미술관)

최근 영화에서 서사가 아닌, 완성도 높은 시각적 이미지의 전개에 더 많은 비중을 둔 경우들을 발견할 수 있다. 대중음악 역시 도입→전개→절정이 뚜렷한 멜로디 전개 중심이 아니라 반복적 리듬과 분절음이 강조된 경우를 듣는 게 어색하지 않다.

이런 식으로 대중문화 콘텐츠 감상 방식이 매우 다변화 됐음을 느낀다. 예전에는 지루하다거나 당혹스럽게 느꼈을 수도 있는 이런 형태의 콘텐츠들에 적응을 하게 됐다는 사실은, 현대인들의 감성 영역이 넓어졌음을. 혹은 감성을 느낄 수 있는 감각기관의 영역이 서로 호환하기 시작했음을 의미하는 것은 아닐까.

작가 김영은이 이번 ‘아트스펙트럼’전에서 선보인 작업 ‘1달러어치’는 물체는 눈을, 소리는 귀를 통해 인지하다는 자연스런 지각 방식을 넘어, 귀를 통해 무엇인가를 본다는 공감각적 감상방식을 필요로 한다.

▲김영은 작가와 ‘402호’ 설치 전경, 문래예술공장 아티스트 호스텔, 2011.(사진=서종현)

소리 덩어리

작업의 재료는 소리다. 부스 안에는 음악이 나오는 스피커 3개가 공간에 펼쳐져 있고, 관객은 그 가운데 자리에 앉아 스피커에서 나오는 소리를 듣는다.

설치된 3개의 스피커는 번갈아 가며 하나의 곡을 들려준다. 2016년 1월2일자 빌보드 Hot차트 1위부터 40위까지의 곡이다. 하나의 스피커에서 음악이 나오다가 꺼지면 다른 스피커에서 그 곡의 다음 구절이 나온다. 스피커마다 하나의 곡임에도 다른 느낌으로 재생돼는 소리는, 강하게 스피커 쪽으로 귀를 끌어당기며, 마치 내가 있는 공간이 변하는 듯한, 또는 소리를 변환 시키는 다른 존재의 느낌이 들게까지 한다.

김영은 작가는 “소리라는 비물질적인 재료를 물질인 것처럼 다룬 작업”이라고 설명했다. 그 과정은 소리를 구입하는 것에서부터 시작한다. 음악을 살 수 있는 음원 사이트 아이튠즈는 대부분의 음악을 1.29달러에 판다. 그는 음악을 구입한 뒤, 마치 1만원 어치 고기 덩어리를 살 때 만원을 넘는 부분을 잘라 내듯 1달러어치 소리만 남기고 끊어내 버렸다. 관객들은 1달러어치 소리만 듣게 되는 것이다.

한편, 이런 작가의 작업에서 (잠시 작가의 작업 의도를 떠나) 예술가가 만든 음원을 1.29달러의 단일한 가격으로 가치 평가하는 현재 음악 산업 시스템의 특성이 엿보이기도 한다. 여담이지만, 작가는 애초에 가요로 작업을 하려는 생각도 했다. 하지만, 한국의 음원 시장은 정액제에 여러 곡을 묶음 단위로 팔아 작업도 불가능했다. 더구나 1.29달러(한화 약 1,500원)에 턱없이 못 미치는 가격(곡 당 100~150원)으로 판매되고 있는 현실도 상기하게 됐다고.

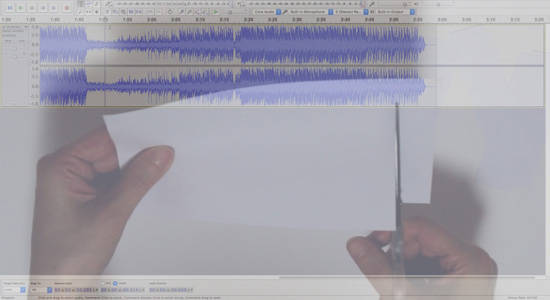

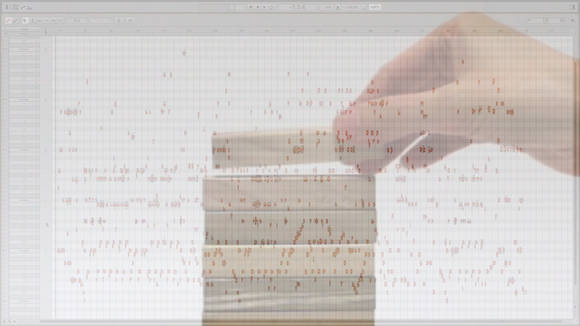

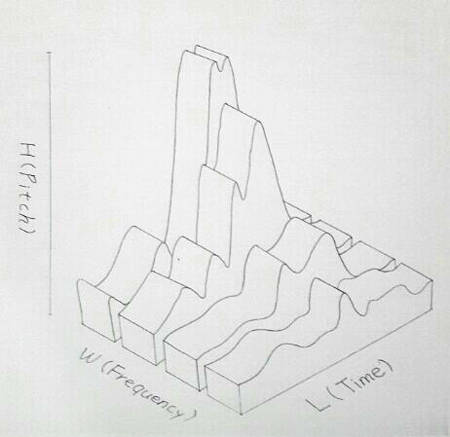

또한, 그는 음원을 1달러어치로 끊는 기준인 재생시간, 음정, 주파수 대역을 길이, 높이, 폭으로 치환한다. 그것은 3차원 물체를 형성할 수 있는 물리적 속성이다. 그가 음원을 잘라내는 과정은 유튜브에서 볼 수 있는 컴퓨터 툴의 튜토리얼 영상처럼 3대의 모니터에 각각 보여진다.

▲김영은, ‘1달러어치-길이’. 영상 스틸. 2016. (사진=김영은 작가)

▲김영은, ‘1달러어치-폭’. 영상 스틸. 2016. (사진=김영은 작가)

▲김영은, ‘1달러어치-높이’. 영상 스틸. 2016. (사진=김영은 작가)

귀로 느끼고 보다

김영은은 소리라는 재료가 물리적이고 촉각적이라고 생각한다. 물론 자로 재고 만질 수 있는 것은 아니지만, 존재를 증명할 수 있는 체계적인 수학적 시스템이 있기 때문이다. 그는 이 재료로 시각 중심적인 미술의 영역이 조금 더 청각적인 영역으로 넓혀지길 바란다.

작가가 인용한 사운드아티스트 브랜든 라벨르의 ‘지각적 작용과 사회적 작용 양쪽에 걸쳐있는 청각적 영역으로의 개방’이라는 표현은 예술 작업이 포함하고 있는 사회적인 함의를 느끼고 인지함에 있어 (‘청각-들어준다’는 것이 가진 철학적 의미를 차치하고) 더 넓은 감각 기관의 사용을 의미하는 듯하다.

이와 함께 김영은은 약 2011년부터는 아예 시각적 요소를 거의 배제한 작업을 진행해 오고 있다. 현 케이크 갤러리의 개관전에서는 성악가들이 1층부터 6층까지 노래를 부르며 엘리베이터를 타고 왔다 갔다 한다든지, 전시 공간의 벽 뒤에 타악기 연주자들을 배치해 공간의 이 곳 저곳을 두들기게 함으로써 관객들이 특이한 공간의 생김을 연상할 수 있게 했다.

청각으로 자연스레 짐작하게 되는 공간과 공기의 흐름은 분명 인간의 상상이라고 단정 지을 수 없을 것이다. 그렇다면 그것은 ‘귀로 보았다’고 할 수 있지도 않을까. 삶에서 종종 단일 기관으로 느낀 것에 대해 믿지 못하는 순간을 맞이할 때가 있다. 그리고 그렇게 느끼는 감각 기관 중 눈은 가장 믿으면서도 가장 믿지 못할 감각 기관이기도 하다.

작가는 “주위의 모든 소리를 공들여서 들어보고 소리의 기원이 어디인지 생각해 보라”고 권유한다. 항상 사용하던 감각의 한계를 벗어나 보라는 것. 소리의 물리적 속성은 그의 작업이 감성과 감각적인 측면에만 논의되는 것이 아닌, 인지적으로 이해될 수 있다 점에서 논리를 공고히 한다.

▲김영은, ‘맞춤벽지음악’, 공연을 감상중인 관객들. 2014. (사진=서종현)

“예전의 다른 사운드 아티스트와의 인터뷰에서 외부에서 침입하는 전시장의 소음을 내부에서 소리를 충돌시켜 차단한다는 이야기를 들었다. 그런 것이 소리가 물리적으로 느껴지는 단적인 예 아닌가 싶다”고 말했더니, "조금 다르긴 하지만, 남한의 대북 방송 역시 북한에서 북한 내부로 향하는 소리의 벽으로 차단시킨다”는 이야기를 해준다. 이야기가 나온 김에 앞으로는 ‘정치적인 맥락 안에 놓인 소리들’에 대해 작업을 할 계획이라고 밝혔다.

갇혀있는 인식을 만들어내는 갇힌 지각방식에 대해 갑갑증을 느끼는 듯한 작가가 사회적 현상을 바라보는 시각 아닌 청취 태도는 어떤 것일지 매우 궁금해진다. 그 ‘정치적 맥락의 소리’라는 것은 어떻게 표현 될까.

▲김영은, ‘1달러어치 컨셉 드로잉’. 종이에 펜, 52 x 39cm. 2016.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

제490호

제490호